Historia de España (2º bachillerato)

- 1. Historia de España 2º Bachillerato (LOMLOE) 2º de Bachillerato Historia de España J. Javier Pérez Dpto. Geografía e Historia IES Luis Chamizo (06400) Don Benito BADAJOZ https://javier2pm.blogspot.com.es

- 2. Historia de España 2º Bachillerato (LOMLOE) TEMARIO DEL CURSO Bloque_1 DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA. 1. De la Prehistoria a la Edad Moderna. 2. El siglo XVIII: los primeros Borbones. Bloque_2 EL SIGLO XIX 3. La crisis del antiguo régimen (1788 – 1833). 4. La regencia y el reinado de Isabel II (1833 – 1868). 5. El Sexenio Democrático (1868 – 1874). 6. La Restauración borbónica. Alfonso XII (1874 – 1902). Bloque_3 EL SIGLO XX Y LA HISTORIA ACTUAL. 7. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1903 – 1931). 8. La Segunda República (1931 – 1936). 9. La guerra civil española (1936 – 1939). 10. La dictadura franquista (1939 – 1959). 11. Desarrollo y crisis del franquismo (1960 – 1975). 12. Conquista y consolidación de la democracia (1975 – 2023). ANEXOS Comentarios de texto (EBAU) Preguntas cortas. _______________________________________________________________________________ - “Son españoles, los que no pueden ser otra cosa” (A. Cánovas del Castillo). - “Desde siempre, ser lúcido y español aparejó gran amargura y poca esperanza” (capitán Alatriste). - “Cuando en España se habla de cosas de honor, un hombre sencillamente honrado tiene que echarse a temblar” (Miguel de Unamuno). NOTA DEL AUTOR. Este manual de “Historia de España para de 2º de bachillerato”, o para quien quiera leerlo y utilizarlo con sus alumnos, nace de la reflexión y de la experiencia personal, después de más de dos décadas de trabajo con mis alumnos. Con los continuos cambios en estas décadas, y de las sucesivas reformas educativas, hemos ido acotando los contenidos y adaptándolos para que se adecuen a la normativa vigente actualmente (LOMLOE, decreto 109/2022 currículo bachillerato Extremadura), pero sin perder la referencia de los saberes básicos necesarios para el desarrollo competencial en esta etapa. Como novedad este curso dispones de un libro digital en la plataforma eScholarium. También hemos aumentado el número de documentos, imágenes, vídeos y artículos periodísticos, en particular los del genial y magnífico Arturo Pérez Reverte que, con su visión histórica del panorama nacional, facilitaran la comprensión de muchos de los hechos, personajes y acontecimientos pasados y presentes la Historia de España. Historia de España 2º bachillerato ISBN: SCCC5C073E21F Edición 2023 - 2024 Comprometidos con el medio ambiente. No fotocopies. Descarga y utiliza la edición digital del libro. Por un planeta más limpio y verde.

- 3. Contenidos del curso HDE 2º Bachillerato. T1. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA 1. El primer poblamiento de la Península Ibérica. La Prehistoria. 2. Las colonizaciones y los pueblos de la Edad del Hierro (1800 – 218 a.C.). 3. La Hispania Romana (218 a.C. – 476 d.C.). 4. Las invasiones germánicas y el reino visigodo de Toledo (409 – 711). 5. Al – Ándalus (siglo VIII – XV). 6. Expansión y consolidación de los reinos cristianos (VIII – XV). 7. Las bases del Estado Moderno: el reinado de los Reyes Católicos. 8. Auge y declive del imperio de los Austrias (XVI – XVII). T2. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL DESPOTISMO ILUSTRADO (1700 – 1788) 1. La llegada al poder de los Borbones. La guerra de sucesión (1701 – 1713). 2. Centralización y reformas administrativas en el siglo XVIII. 3. El reinado de Carlos III (1759 – 1788). El despotismo ilustrado. 4. La política exterior en el siglo XVIII. 5. Las reformas agrarias con los primeros Borbones. 6. Evolución demográfica en el siglo XVIII. T3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788 – 1833) 1. El reinado de Carlos IV (1788 – 1808). 2. La guerra de la Independencia (1808 – 1813). 3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 4. El reinado de Fernando VII (1814 – 1833). 5. La emancipación de las colonias americanas. T4. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833 – 1868) 1. La primera guerra carlista (1833 – 1840). 2. La época de las regencias (1833 – 1843): Mª Cristina y Espartero. 3. Diferentes opciones del liberalismo: moderados y progresistas. 4. El reinado de Isabel II (1843 – 1868). T5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868 – 1874) 1. La revolución de 1868. 2. El gobierno provisional y la regencia de Serrano (1868 – 1870). 3. La monarquía de Amadeo de Saboya (1871 – 1873). 4. La Primera República española (febrero 1873 – enero 1874). T6. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1874 – 1902) 1. La Restauración: Alfonso XII (1875 – 1885). 2. Evolución política de la Restauración (1875 – 1885). 3. La pérdida del imperio colonial: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 4. El movimiento obrero y el origen de los nacionalismos. 5. Transformaciones económicas en el siglo XIX. T7. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902 – 1931) 1. El reinado de Alfonso XIII (1902 – 1931). 2. Los intentos de regeneración (1898 – 1914). 3. La crisis de la monarquía (1917 – 1923). 4. La dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930). T8. LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931 – 1936) 1. El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931. 2. La república de izquierdas (diciembre 1931 – noviembre 1933). 3. El bienio radical – cedista (noviembre 1933 – febrero 1936). 4. El Frente Popular (febrero – julio 1936). T9. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 – 1939) 1. El estallido de la Guerra Civil. 2. Desarrollo del conflicto (julio 1936 – abril 1939). 3. La vida cotidiana durante los años en conflicto. La represión. T10. EL FRANQUISMO. UNA LARGA POSTGUERRA (1939 – 1959) 1. Las bases de la dictadura franquista. 2. Consolidación del régimen. 3. Relaciones internacionales y evolución del régimen (1939 – 1959). 4. Política económica (1939 – 1959). T11. DESARROLLO Y CRISIS DEL FRANQUISMO (1969 – 1975) 1. Liberación económica y desarrollismo. 2. La fragilidad del “modelo desarrollista”. 3. El final del régimen (1959 – 1975). T12. CONQUISTA Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1975 – 2023) 1. La “transición democrática” (1975 – 1982). 2. La Constitución de 1978. El modelo territorial de Estado. 3. Dinámica de partidos. El bipartidismo (1982 – 2007). 4. Los vaivenes de una década (2001 – 2023). Lecturas de historia recomendadas para jóvenes:

- 4. ¡Quién no recuerda con cariño aquellas clases de Historia de España! Romanos, griegos, fenicios, godos... Todos aquellos pueblos y aquellas invasiones (porque de otra cosa puede ser, pero de invasiones nunca fuimos mal). Conquistas y reconquistas contadas por el profesor de Historia de turno, muchas veces entretenidas, en otras ocasiones provocadoras de un profundo sueño, al estilo de algún que otro documental de “La 2”. Los libros de Historia no tienen por qué ser aburridos. Cuando las historias son contadas con vocación y verdadera pasión, nos enriquecen como ciudadanos, con sentido crítico y con responsabilidad. Porque parafraseando a la gran Cecilia, “mi querida España, esta España mía, esta España nuestra” guarda secretos históricos, anécdotas y entresijos de realeza dignos de “The Crown”, que alimentarían a un patio de vecinas por los siglos de los siglos. Como supondrás, todo ello trasladado a un manual de clase resulta, cuanto menos, curioso. Y es que, sin meternos en cuestiones políticas, que cada cual tiene su inclinación, conocer realmente lo que ocurrió puede ayudarnos a comprender el presente y profundizar en la cultura y geografía de nuestro país. Algo que, según están las cosas, no nos viene nada mal. Al lío, que nos quedan 175 días lectivos y 140 horas de clase jpem0001@educarex.es Roma asedia la ciudad celtíbera de Numancia (143 a.C. – 133 a.C.)

- 5. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 1 tema_01 De la Prehistoria a la Edad Moderna. El estudio de las raíces (Prehistoria e Historia Antigua) y de la posterior evolución en la Edad Media y Moderna de España es necesario para comprender los procesos de cambios que nos conducen a la etapa contemporánea. En este tema estudiaremos: el proceso de hominización en la península ibérica; el descubrimiento de la agricultura y la ganadería; la llegada de los pueblos colonizadores y la gran transformación aportada por Roma, que sentó las bases de la civilización peninsular; la crisis del Imperio romano y la aparición del reino visigodo; la expansión del Islam en la Península Ibérica y la reconquista de los reinos cristianos; la creación del estado moderno con los Reyes Católicos; y el auge y declive del imperio de los Austrias (siglos XVI y XVII). Un complejo y largo espacio cronológico, pero necesario para entender las bases de la Historia Contemporánea de España. 1. El primer poblamiento de la Península Ibérica. La Prehistoria. La Prehistoria es el término con el que se designa al periodo que abarca desde los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. 1.1 Los primeros pobladores del Paleolítico (1.200.000 – 6.000 a.C.). El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria. Las sociedades paleolíticas vivían de la caza, la pesca y la recolección. Eran grupos nómadas que se desplazaban en busca de alimento y practicaban una economía depredadora. Diferenciamos varias etapas: Inferior (1.200.000 – 100.000 a.C.). En esta etapa aparecen los primeros grupos del género homo en la península en la Sierra de Atapuerca (Burgos) y se corresponden con una especie conocida como Homo antecessor1 . Medio (100.000 – 35.000 a.C.). El primer humano de este tipo es el Homo neandertalensis2 . Destacaba por su robustez, baja estatura, y capacidad craneal. Vivía en grupos, conoció el fuego y practicaba ritos funerarios. Fabricaban instrumentos de piedra (puntas de flecha, raederas…)3 . Superior (35.000 – 5.000 a.C.). En esta etapa hace su aparición el Homo sapiens, un homínido más alto y con mayor capacidad craneal, que mejoró la técnica de fabricación de útiles, la caza, la pesca y la recolección. Las primeras manifestaciones artísticas de la península ibérica tuvieron lugar en el Paleolítico superior. Se localizan en la cornisa cantábrica, por eso se conoce como arte rupestre cantábrico, destacando las cuevas de Altamira y El Castillo (Cantabria), y Tito Bustillo (Asturias). Son pinturas realizadas en cuevas y vinculadas a motivaciones mágicas o religiosas. En ellas predominan las figuras aisladas de animales representados de forma muy naturalista. 1 800.000 – 1.200.000 años 2 200.000 – 35.000 a C. 3 Estos instrumentos pertenecen al Musteriense, cultura tecnológica asociada a los neandertales. El yacimiento de Atapuerca (Burgos) La prehistoria en 6 minutos Arte rupestre: Altamira

- 6. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 2 b. El Neolítico (6.000 – 2.500 a.C.) El segundo periodo de la Prehistoria es el Neolítico o “edad de la piedra nueva”, en referencia a los útiles líticos, ahora pulimentados. En esta etapa se produjeron importantes cambios en la producción de alimentos, la práctica de la agricultura y la ganadería. Estos cambios motivaron a su vez la aparición de nuevas actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámicas, el pulimento de la piedra y el comercio. Con el tiempo el hombre se hizo sedentario y aparecieron los primeros poblados. Los principales yacimientos neolíticos los encontramos en el levante peninsular. Durante el Neolítico, en la zona de levante peninsular se desarrolló un arte muy singular. Representaciones de figuras humanas muy esquematizadas, monocromas, con claro sentido narrativo (cazando, danzando, recolectando). Las más interesantes están en las cuevas de Valltorta (Castellón) y Cogul (Lérida). c. Los primeros metales: el cobre y el bronce. La Edad del Cobre o Calcolítico. Es la más antigua. En torno al 2.500 a.C. proliferaron los monumentos megalíticos (dolmen, menhir) y aparecieron los poblados amurallados. Las culturas más importantes: Los Millares (Almería) y la cultura del vaso campaniforme. La Edad de Bronce (1.700 – 1.000 a.C.). Durante esta etapa los poblados se hicieron más grande. Destaca la cultura de El Algar; los campos de urnas en el valle del Ebro; y las megalíticas de las Islas Baleares. Hacia el Bronce Final, la Península de insertó en las rutas comerciales con el Mediterráneo oriental y surgieron sociedades con una organización jerárquica más compleja, en las que en la cúspide se situaban las élites guerreras. 2. Las colonizaciones y los pueblos de la Edad del Hierro (800 – 218 a.C.) Durante el primer milenio se conformaron en la península ibérica varias culturas distintas, pero relativamente interrelacionadas entre sí. 2.1 Los iberos. Los iberos se asentaron en el sur de la península y en la costa mediterránea. Eran un conjunto de pueblos sin unidad política entre ellos. Su economía se basaba en la agricultura y en la ganadería. Establecieron relaciones comerciales con fenicios, griegos y cartagineses. Acuñaron moneda. Los poblados estaban amurallados y se localizaban en zonas de fácil defensa. El arte estuvo muy influenciado por los pueblos griegos y cartagineses. Era un arte figurativo en el que predominaba la funcionalidad religiosa o funeraria. Sus esculturas representan figuras La Dama de Elche (MAN) Monumentos megalíticos Arte rupestre levantino (cueva de Valltorta)

- 7. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 3 humanas y de animales, tanto reales como imaginarios. Piezas destacadas son: Dama de Elche4 , Dama de Baza… 2.2 Los celtas. Pueblo de origen indoeuropeo que se asentó en la península a comienzos del I milenio. Procedían de centro Europa y ocuparon la meseta y el noroeste peninsular. Aportaron numerosos avances como el uso de la metalurgia del hierro. Sus asentamientos más característicos fueron los castros. Su actividad principal fue la ganadería. 2.3 Los primeros colonizadores. Desde principio del I milenio a C, diversas potencias colonizadoras procedentes del Mediterráneo oriental se asentaron en la península ibérica. Las razones geoestratégicas y la potencialidad del territorio fueron las causas de esta oleada colonizadora. Los fenicios, pueblo procedente del actual Líbano. Se situaron en la península hacia el siglo IX a C y fundaron la ciudad de Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) y Abdera (Almuñécar). Se dedicaron principalmente al comercio de metales y nos aportaron el vidrio, el perfume y el alfabeto. Los griegos. Llegaron en el siglo VIII a.C., se sentaron en la costa norte mediterránea. Fundaron colonias como Emporion (Ampurias) y Rodhe (Rosas). Se dedicaron al comercio de metales, esparto, aceite de oliva y sal. Los cartagineses. Siglo VI a.C. Su expansión por la península adquirió el carácter de conquista militar. Dominaron a los pueblos celtas e íberos y se lanzaron a la conquista de Roma en el siglo II a.C. Fundaron colonias como Cartago Nova (Cartagena). 2.4 El reino de Tartessos. La cultura tartesia alcanzó su máximo apogeo entre el siglo VIII y VI a.C. Tuvo su centro geográfico en el sur de Andalucía y baja Extremadura. Disponemos de pocas fuentes para el estudio de esta cultura, al margen de alguna que otra referencia en las obras de los historiadores griegos y en el estudio de yacimientos como los de Cancho Roano y casas del Turuñuelo (Badajoz) y Carambolo (Sevilla). Su economía se sustentaba en la minería 4 Es probablemente la escultura más conocida del arte ibero. Muestra algunas influencias del arte griego. Está realizada en piedra caliza, del siglo V o IV aC. Se trata de una urna funeraria que representa a una deidad. Llama la atención las joyas y el tocado. Íberos, celtas y otros pueblos prerromanos

- 8. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 4 (plata, cobre, oro), en la ganadería y en la metalurgia del bronce. A partir del siglo VI a C esta cultura desapareció, algunos historiadores sostienen que llegaron a fusionarse con los fenicios. 1. Tierra de conejos (A. Pérez Reverte; XL Semanal). Érase una vez una hermosa piel de toro con forma de España llamada Ishapan, que significa, o significaba, tierra de conejos —les juro que la palabra significaba eso—, y que estaba habitada por un centenar de tribus, cada una de las cuales tenía su lengua e iba a su rollo. Es más: procuraban destriparse a la menor ocasión, y sólo se unían entre sí para reventar al vecino que era más débil, destacaba por las mejores cosechas o ganados, o tenía las mujeres más guapas, los hombres más apuestos y las chozas más lujosas. Fueras cántabro, astur, bastetano, mastieno, ilergete o lo que se terciara, que te fueran bien las cosas era suficiente para que se juntaran unas cuantas tribus a las que les caías mal y te pasaran por la piedra, o por el bronce, o por el hierro, según la época prehistórica que tocara. Envidia y mala leche eran marca de la tierra ya entonces, cual reflejan los más antiguos textos que nos mencionan. (…) El caso era que toda esa pandilla de animales bípedos, podía clasificarse en dos grandes grupos étnicos: iberos y celtas. Feroces y valientes hasta el disparate, la vida propia o ajena les importaba literalmente un carajo. Según los historiadores de entonces, aquellos abuelos nuestros morían matando cuando los derrotaban y cantando cuando los crucificaban, se suicidaban en masa cuando palmaba el jefe de la tribu o perdía su equipo de fútbol. (…) Que, en lo religioso, por cierto, a falta todavía de monseñores que pastoreasen sus almas prohibiéndoles la coyunda y a falta todavía de teléfono móvil, de Operación Triunfo y de Sálvame para babear en grupo, rendían culto a los ríos, las montañas, los bosques, la luna y otros etcéteras. Y éste era, siglo arriba o siglo abajo, el panorama de la tierra de conejos cuando, cerca de ochocientos años antes de que el Espíritu Santo en forma de paloma visitara a la Virgen María, unos marinos y mercaderes con cara de pirata, llamados fenicios, llegaron por el Mediterráneo trayendo dos cosas que en España tendrían desigual prestigio y fortuna: el dinero (la que más) y el alfabeto (la que menos). También fueron los fenicios quienes inventaron la burbuja inmobiliaria adquiriendo propiedades en la costa, adelantándose a los jubilados anglosajones y a los simpáticos mafiosos rusos que hoy bailan los pajaritos en Benidorm. Pero de los fenicios, de los griegos y de otra gente parecida hablaremos en un próximo capítulo. 3. La Hispania Romana (218 a.C. – 476 d.C.) 3.1 La conquista romana de la Península Ibérica. La conquista romana fue el proceso histórico de control y dominio militar de la península por parte de Roma. Dicho proceso fue bastante dilatado en el tiempo (218 a.C. - 19 a.C.). La llegada de los romanos a la Península se produce dentro del escenario general de la segunda guerra púnica (218 – 201 a.C.), que enfrentaban a Roma y a Carthago. . Casas del Turuñuelo (Badajoz) Guerras Púnicas: Roma vs Carthago.

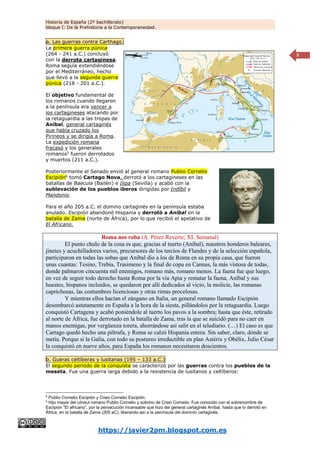

- 9. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 5 a. Las guerras contra Carthago. La primera guerra púnica (264 - 241 a.C.) concluyó con la derrota cartaginesa. Roma seguía extendiéndose por el Mediterráneo, hecho que llevó a la segunda guerra púnica (218 - 201 a.C.). El objetivo fundamental de los romanos cuando llegaron a la península era vencer a los cartagineses atacando por la retaguardia a las tropas de Aníbal, general cartaginés que había cruzado los Pirineos y se dirigía a Roma. La expedición romana fracasó y los generales romanos5 fueron derrotados y muertos (211 a.C.). Posteriormente el Senado envió al general romano Publio Cornelio Escipión6 tomó Cartago Nova, derrotó a los cartagineses en las batallas de Baecula (Bailén) e Ilipa (Sevilla) y acabó con la sublevación de los pueblos íberos dirigidas por Indíbil y Mandonio. Para el año 205 a.C. el domino cartaginés en la península estaba anulado. Escipión abandonó Hispania y derrotó a Aníbal en la batalla de Zama (norte de África), por lo que recibió el apelativo de El Africano. Roma nos roba (A. Pérez Reverte; XL Semanal) El punto chulo de la cosa es que, gracias al tuerto (Anibal), nuestros honderos baleares, jinetes y acuchilladores varios, precursores de los tercios de Flandes y de la selección española, participaron en todas las sobas que Aníbal dio a los de Roma en su propia casa, que fueron unas cuantas: Tesino, Trebia, Trasimeno y la final de copa en Cannas, la más vistosa de todas, donde palmaron cincuenta mil enemigos, romano más, romano menos. La faena fue que luego, en vez de seguir todo derecho hasta Roma por la vía Apia y rematar la faena, Aníbal y sus huestes, hispanos incluidos, se quedaron por allí dedicados al vicio, la molicie, las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas y otras rimas procelosas. Y mientras ellos hacían el zángano en Italia, un general romano llamado Escipión desembarcó astutamente en España a la hora de la siesta, pillándolos por la retaguardia. Luego conquistó Cartagena y acabó poniéndole al tuerto los pavos a la sombra; hasta que éste, retirado al norte de África, fue derrotado en la batalla de Zama, tras la que se suicidó para no caer en manos enemigas, por vergüenza torera, ahorrándose así salir en el telediario. (…) El caso es que Cartago quedó hecho una piltrafa, y Roma se calzó Hispania entera. Sin saber, claro, dónde se metía. Porque si la Galia, con todo su postureo irreductible en plan Astérix y Obélix, Julio César la conquistó en nueve años, para España los romanos necesitaron doscientos. b. Gueras celtíberas y lusitanas (195 – 133 a.C.) El segundo periodo de la conquista se caracterizó por las guerras contra los pueblos de la meseta. Fue una guerra larga debido a la resistencia de lusitanos y celtíberos: 5 Publio Cornelio Escipión y Cneo Cornelio Escipión. 6 Hijo mayor del cónsul romano Publio Cornelio y sobrino de Cneo Cornelio. Fue conocido con el sobrenombre de Escipión “El africano”, por la persecución incansable que hizo del general cartaginés Aníbal, hasta que lo derrotó en África, en la batalla de Zama (205 aC), liberando así a la península del dominio cartaginés.

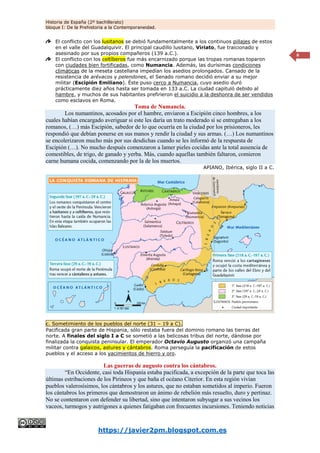

- 10. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 6 El conflicto con los lusitanos se debió fundamentalmente a los continuos pillajes de estos en el valle del Guadalquivir. El principal caudillo lusitano, Viriato, fue traicionado y asesinado por sus propios compañeros (139 a.C.). El conflicto con los celtíberos fue más encarnizado porque las tropas romanas toparon con ciudades bien fortificadas, como Numancia. Además, las durísimas condiciones climáticas de la meseta castellana impedían los asedios prolongados. Cansado de la resistencia de arévacos y pelendones, el Senado romano decidió enviar a su mejor militar (Escipión Emiliano). Éste puso cerco a Numancia, cuyo asedio duró prácticamente diez años hasta ser tomada en 133 a.C. La ciudad capituló debido al hambre, y muchos de sus habitantes prefirieron el suicidio a la deshonra de ser vendidos como esclavos en Roma. Toma de Numancia. Los numantinos, acosados por el hambre, enviaron a Escipión cinco hombres, a los cuales habían encargado averiguar si este les daría un trato moderado si se entregaban a los romanos, (…) más Escipión, sabedor de lo que ocurría en la ciudad por los prisioneros, les respondió que debían ponerse en sus manos y rendir la ciudad y sus armas. (…) Los numantinos se encolerizaron mucho más por sus desdichas cuando se les informó de la respuesta de Escipión (…). No mucho después comenzaron a lamer pieles cocidas ante la total ausencia de comestibles, de trigo, de ganado y yerba. Más, cuando aquellas también faltaron, comieron carne humana cocida, comenzando por la de los muertos. APIANO, Ibérica, siglo II a C. c. Sometimiento de los pueblos del norte (31 – 19 a C). Pacificada gran parte de Hispania, sólo restaba fuera del dominio romano las tierras del norte. A finales del siglo I a C se sometió a las belicosas tribus del norte, dándose por finalizada la conquista peninsular. El emperador Octavio Augusto organizó una campaña militar contra galaicos, astures y cántabros. Roma perseguía la pacificación de estos pueblos y el acceso a los yacimientos de hierro y oro. Las guerras de augusto contra los cántabros. “En Occidente, casi toda Hispania estaba pacificada, a excepción de la parte que toca las últimas estribaciones de los Pirineos y que baña el océano Citerior. En esta región vivían pueblos valerosísimos, los cántabros y los astures, que no estaban sometidos al imperio. Fueron los cántabros los primeros que demostraron un ánimo de rebelión más resuelto, duro y pertinaz. No se contentaron con defender su libertad, sino que intentaron subyugar a sus vecinos los vaceos, turmogos y autrigones a quienes fatigaban con frecuentes incursiones. Teniendo noticias

- 11. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 7 de que su levantamiento iba a mayores, César no envió una expedición, sino que se encargó él mismo de ella. Se presentó en persona en Segisama7 e instaló allí su campamento. Luego dividió al ejército en tres partes e hizo rodear toda Cantabria, encerrando a este pueblo feroz en una especia de red, como se hace con las fieras (...) Los astures, por este tiempo descendieron de sus nevadas montañas con un gran ejército (...) y se prepararon a atacar simultáneamente los tres campamentos romanos. La lucha contra un enemigo tan fuerte, que se presentó tan de repente y con los planes tan bien preparados, hubiera sido dudosa, cruenta y ciertamente una gran carnicería, si no hubieran hecho traición los brigicinos (...). Estas luchas fueron el final de las campañas de Augusto y el fin de la revuelta de Hispania. Desde entonces sus habitantes fueron fieles al Imperio y hubo una paz eterna.” Floro, Compendio de la Historia de Tito Livio Con el fin de premiar a los soldados veteranos tras esta campaña, Octavio creó para ellos Emerita Augusta (actual Mérida), que se convertiría por su desarrollo urbano, en ciudad modelo en Hispania. Finalizada la conquista, en el año 19 a.C., el emperador Augusto decretó la Pax Romana, fue un periodo de relativa calma, durante el cual no hubo que hacer frente ni a guerras civiles, ni a grandes conflictos fuera del imperio. Se cerraron las puertas del templo de Jano, que permanecían abiertas en periodos de guerra. Este periodo se prolongaría hasta la muerte de Marco Aurelio (año 180 d.C.). 3.2 Economía y sociedad. a. Economía. La economía era esclavista y colonial, es decir, los romanos sacaban de la península materias primas de todo tipo, las transformaban en Roma y luego volvían en forma de productos manufacturados. El trabajo de los esclavos era importante en ámbitos como las labores agrarias, domésticas, artesanía, minas… La agricultura se fundamentaba en la clásica triada mediterránea (trigo, vid y olivo). Los romanos introdujeron innovaciones agrarias como el barbecho, el arado y el regadío. La pesca fue igualmente destacable. Derivadas de ellas aparecieron la producción de salazones, la sal y el garum8 . Hispania era famosa por su gran riqueza de minerales: oro en Galicia y León (Las Médulas), plata en Sierra Morena, cobre en Río Tinto (Huelva) y mercurio en Almadén. Los romanos perfeccionaron las técnicas de extracción. Todos estos productos iban a parar a la capital del Imperio, y se utilizaban, entre otras cosas, para acuñar moneda. b. La sociedad hispanorromana. Los siete siglos de dominación romana se tradujeron en un intenso proceso de aculturación denominado romanización, mediante el cual la población indígena asimiló 7 Segisama = Castrogeriz (Burgos), aunque también se hace referencia a la ciudad de Segisama muy cerca de la anterior y en la provincia de Burgos. 8 Garum: El garo (del latín garum) es una salsa de pescado hecha de vísceras fermentadas de pescado que era considerada por los habitantes de la antigua Roma como un alimento afrodisíaco, solamente consumido por las capas altas de la sociedad. Los romanos emplearon el garo de forma semejante a como hoy en día emplean las cocinas asiáticas la salsa de soja. En lugar de verter unos granos de sal sobre la comida, se ayudaban del garo para proporcionar un sabor salado a los alimentos. La Pax Romana

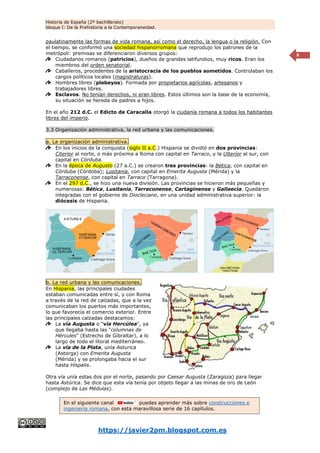

- 12. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 8 paulatinamente las formas de vida romana, así como el derecho, la lengua o la religión. Con el tiempo, se conformó una sociedad hispanorromana que reprodujo los patrones de la metrópoli: premisas se diferenciaron diversos grupos: Ciudadanos romanos (patricios), dueños de grandes latifundios, muy ricos. Eran los miembros del orden senatorial. Caballeros, procedentes de la aristocracia de los pueblos sometidos. Controlaban los cargos políticos locales (magistraturas). Hombres libres (plebeyos). Formada por propietarios agrícolas, artesanos y trabajadores libres. Esclavos. No tenían derechos, ni eran libres. Estos últimos son la base de la economía, su situación se hereda de padres a hijos. En el año 212 d.C. el Edicto de Caracalla otorgó la ciudanía romana a todos los habitantes libres del imperio. 3.3 Organización administrativa, la red urbana y las comunicaciones. a. La organización administrativa. En los inicios de la conquista (siglo II a.C.) Hispania se dividió en dos provincias: Citerior al norte, o más próxima a Roma con capital en Tarraco, y la Ulterior al sur, con capital en Córduba. En la época de Augusto (27 a.C.) se crearon tres provincias: la Bética, con capital en Córduba (Córdoba); Lusitania, con capital en Emerita Augusta (Mérida) y la Tarraconense, con capital en Tarraco (Tarragona). En el 297 d.C., se hizo una nueva división. Las provincias se hicieron más pequeñas y numerosas: Bética, Lusitania, Tarraconense, Cartaginense y Gallaecia. Quedaron integradas con el gobierno de Diocleciano, en una unidad administrativa superior: la diócesis de Hispania. b. La red urbana y las comunicaciones. En Hispania, las principales ciudades estaban comunicadas entre sí, y con Roma a través de la red de calzadas, que a la vez comunicaban los puertos más importantes, lo que favorecía el comercio exterior. Entre las principales calzadas destacamos: La vía Augusta o “vía Hercúlea", ya que llegaba hasta las "columnas de Hércules" (Estrecho de Gibraltar), a lo largo de todo el litoral mediterráneo. La vía de la Plata, unía Asturica (Astorga) con Emerita Augusta (Mérida) y se prolongaba hacia el sur hasta Hispalis. Otra vía unía estas dos por el norte, pasando por Caesar Augusta (Zaragoza) para llegar hasta Astúrica. Se dice que esta vía tenía por objeto llegar a las minas de oro de León (complejo de Las Médulas). En el siguiente canal puedes aprender más sobre construcciones e ingeniería romana, con esta maravillosa serie de 16 capítulos.

- 13. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 9 c. El legado cultural. La lengua, el arte, el derecho y la religión fueron las principales manifestaciones de la integración hispana en la cultura romana. Estos aspectos han dejado una notable herencia cultural que perdura hasta la actualidad. La dominación romana impuso también las creencias religiosas, el culto al emperador y a la triada capitolina (Juno, Júpiter y Minerva). Más tarde, a partir del siglo III se difundió el cristianismo en Hispania. El Edicto de Milán (313 dC) decretó la libertad religiosa y reconoció legalmente el cristianismo, que pasó a convertirse en la Iglesia oficial del Imperio con el emperador Teodosio I (380 dC). Romanizándonos. Rosa - rosae. Hablando latín (A. Pérez Reverte; XL Semanal) (…) El caso es que los romanos llamaron Hispania a España, que ya es llamar desde hace tiempo, dividiéndola en cinco provincias. Explotaban el oro, la plata y la famosa tríada mediterránea: trigo, vino y aceite. Hubo obras públicas, prosperidad y empresas comunes. A la gente la empezó a poner eso de ser romano: las palabras hispanus sum, soy hispano, cobraron sentido dentro del civis romanus sum general. Las ciudades se convirtieron en focos económicos y culturales, unidos por carreteras tan bien hechas que algunas se conservan hoy. Jóvenes con ganas de aventuras o con ganas de comer empezaron a alistarse como soldados de Roma, y legionarios veteranos obtuvieron tierras y se casaron con hispanas que parían hispanorromanitos con otra mentalidad: gente que sabía declinar rosa, rosae y estudiaba para arquitecto de acueductos y cosas así. También por esas fechas llegaron los primeros cristianos; que todavía se dedicaban sólo a lo suyo, que era ir a misa, y no daban la brasa social con el aborto y los bailes pecaminosos, ni arrimaban los rosarios a los ovarios, ni esa clase de cosas que vinieron luego. Prueba de que esto pintaba bien era la peña que nació aquí por esa época: Trajano, Adriano, Teodosio, Séneca, Quintiliano, Columela, Lucano, Marcial… Tres emperadores, un filósofo, un retórico, un experto en agricultura internacional, un poeta épico y un poeta satírico. Entre otros. En cuanto a la lengua, pues oigan. Que veintitantos siglos después el latín sea una lengua muerta es inexacto. Quienes hablamos en castellano, gallego o catalán, aunque no nos demos cuenta, seguimos hablando latín. 3.4 La crisis del siglo III. A partir del siglo III el imperio romano comenzó a padecer graves problemas que marcaron el inicio de su decadencia. Diferentes causas explican este proceso: Económicas: es destacable la escasez de mano de obra esclava como consecuencia de la finalización de las guerras de conquista. Esto se tradujo en el encarecimiento y en la decadencia de las actividades productivas. Políticas y militares: hay que resaltar la inestabilidad del poder imperial y la incapacidad del ejército para contener los asaltos de los pueblos bárbaros. Los emperadores gobernaban poco tiempo y eran elegidos o sustituidos mediante revueltas militares. En el año 395, el emperador Teodosio I dividió el imperio en dos: el Imperio romano de Occidente, para su hijo Honorio; y el Imperio romano de Oriente (Bizancio), para su hijo Acadio. Esta última, permanecería como auténtico resto del antiguo imperio romano hasta la conquista de Constantinopla en el año 1453 por los turcos. 4. Las invasiones germánicas y el reino visigodo de Toledo (409 – 711) En el siglo V las invasiones de pueblos germánicos acabarían con el poder imperial y constituirán nuevos reinos: francos, suevos, visigodos… Los emperadores, incapaces de organizar una defensa adecuada, se vieron obligados a pactar con estos pueblos y cederles tierras y dinero. Hispania romana: la romanización. División del Imperio romano (395 d.C.)

- 14. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 10 Los visigodos eran un pueblo germano que se había asentado en la Galia. A principios del siglo VI, tras ser derrotados por los francos se instalaron en la península, donde crearon el reino visigodo de Toledo (554 dC). Los visigodos eran una minoría en comparación con los hispano-romanos. 4.1 La unificación territorial. A pesar del establecimiento del reino visigodo, la Península era un conglomerado heterogéneo de territorios, en el que además del reino suevo, se asentaban los cántabros, vascones, astures en el norte, y los bizantinos en el sur. Para que el estado visigodo se consolidara era necesario aglutinarlos en torno a una monarquía fuerte. Durante los reinados de Leovigildo (572 – 586) y Recaredo (586 – 601) se desarrollaron diferentes campañas militares que permitieron la desaparición del reino suevo y el sometimiento de astures y cántabros. Suintila (621 – 631) sometió definitivamente a los vascones y conquistó los territorios del sur ocupados por los bizantinos. Se estableció así la unidad peninsular. Leovigildo, fue el primero en ceñir una corona; fundamentó el Estado en el derecho romano; favoreció los casamientos mixtos entre visigodos e hispano-romanos y quiso lograr también la unidad religiosa entre visigodos (arrianos) e hispanorromanos (católicos), pero fracasó. 4.2 La unificación religiosa. Aunque hispanorromanos y visigodos eran cristianos, estos últimos profesaban el arrianismo, una doctrina que rechazaba la naturaleza divina de Cristo. Recaredo fue el primer monarca visigodo en convertirse al catolicismo, en el III Concilio de Toledo (589). La conversión permitió a los monarcas reforzar su poder gracias al apoyo económico de la aristocracia hispanorromana y de la preminencia de la Iglesia católica. La conversión de Recaredo (586-589). En la era DCXXIIII, en el año tercero del imperio de Mauricio, muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo. Estaba dotado de un gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre en costumbres, pues el padre era irreligioso y muy inclinado a la guerra; él era piadoso por la fe y preclaro por la paz; aquél dilataba el imperio de su nación con el empleo de las armas, éste iba a engrandecerlo más gloriosamente con el trofeo de la fe. Desde el comienzo mismo de su reinado, Recaredo se convirtió, en efecto, a la fe católica y llevó al culto de la verdadera fe a toda la nación gótica, borrando así la mancha de un error enraizado. Seguidamente reunió un sínodo de obispos de las diferentes provincias de España y de la Galia para condenar la herejía arriana. A este concilio asistió el propio religiosísimo príncipe, y con su presencia y su suscripción confirmó las actas. Con todos los suyos, abdicó de la perfidia que, hasta entonces, había aprendido el pueblo de los godos de las enseñanzas de Arrio, profesando que en Dios hay unidad de tres personas, que el Hijo ha sido engendrado consustancialmente por el Padre, que el Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo, que ambos no tienen más que un espíritu y, por consiguiente, no son más que uno. (Las historias de los godos, vándalos y suevos, de Isidoro de Sevilla [† 636]). La Hispania visigoda en 5´

- 15. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 11 4.3 La unificación jurídica y administrativa. Lograda la unidad religiosa, las leyes que regían a la minoría dirigente – unos 100.000 visigodos- y al grueso de la población hispanorromana – unos 7 millones - eran diferentes. Alarico II, promulgó una recopilación de leyes romanas o Breviario de Alarico. Posteriormente Chindasvinto y Recesvinto compendiaron la legislación en el Fuero Juzgo9 , que constituyó el principal legado visigodo a los futuros reinos peninsulares. La monarquía visigoda fundamentó su poder con la creación de nuevas instituciones, entre las que destacaron: El Aula Regia, una asamblea que realizaba funciones legislativas y judiciales. El Officium Palatinum, un órgano similar a una corte conformada por magnates de confianza del monarca. Los Concilios, asambleas religiosas que a menuda trataban cuestiones de índole política. 4.4 El final del reino visigodo. El siglo VIII es una etapa de decadencia y descomposición, abundando las luchas dinásticas; una de estas luchas, entre Don Rodrigo y los herederos del rey Witiza, abrió la puerta a los musulmanes en la batalla de Guadalete, era el año 711. Los visigodos llegan a la península. En el año 476, el emperador de Roma fue depuesto, y la ficción que era el Imperio romano de Occidente se desvaneció para dar paso a la más completa anarquía. En el sur y el levante peninsular, el vacío de poder fue prestamente ocupado por los romanos del Imperio de Oriente, es decir Bizancio (los hispanorromanos afectados quedaron encantados por haberse librado de la barbarie germánica), pero los godos permanecieron en el resto del país, incluso corregidos y aumentados por la masiva inmigración de sus hermanos de allende el Pirineo después de la caída del reino de Tolosa, el año 507, ante el empuje de los francos. Estos godos, que con el tiempo extenderían su dominio a toda la Península, fundaron un reino con capital en Toledo. Es posible que el escéptico lector recuerde la lista de los reyes godos desde los tiempos, no sé si añorados, de su bachillerato. Lo más seguro es que los tuviera ya medio olvidados y al leer este fragmento no sospechó que le brindaría ocasión de refrescarlos. Pues bien, aquí están, que el saber no ocupa lugar: Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico 1, Turismundo, Teodorico II, Eurico, Alarico II, Gesaleico, Teodorico el Amalo, Amalarico, Teudis, Teudiselo, Ágila, Atanagildo, Liuva 1, Leovigildo, Recaredo, Liuva II, Witerico, Gundermaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Khintila, Tulga, Chindasvinto, Recesvinto, Wamba, Ervigio, Égica, Witiza, Ágila II y Rodrigo. ESLAVA GALÁN, J. Historia de España para escépticos. 5. El predominio de Al Ándalus (siglos VIII – XI). 5.1 La conquista musulmana (711 – 718). La llegada a la Península de un ejército musulmán se produjo como consecuencia de dos factores. En primer lugar, el proceso de expansión del islam, que desde mediados del siglo VII se había anexionado territorios hasta llegar al norte de África. En segundo, las luchas intestinas que precipitaron el final de la monarquía visigoda. En este sentido, tras la usurpación del trono por parte de Rodrigo, los partidarios de Witiza solicitaron ayuda a Musa, gobernador del norte de África. En el año 711 envió un ejército de 9 654 d C. Al Ándalus y los reinos cristianos.

- 16. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 12 7000 soldados bereberes, dirigidos por Tariq, desembarcaron en Gibraltar y derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Este fue el final de la monarquía visigoda. La conquista fue breve (711-716) porque las tropas islámicas no pretendían ocupar todo el territorio, sino controlar sólo los puntos clave, estableciendo guarniciones militares y pactando acuerdos con los habitantes. Respetaban sus posesiones y creencias a cambio del pago de impuestos. Las ciudades que se resistían eran arrasadas y sus habitantes convertidos en esclavos. En apenas unas décadas la conquista fue un hecho y la influencia islámica perduraría durante ocho siglos, hasta finales del siglo XIV. El pacto de Teodomiro. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso… Escritura otorgada por por Abd al-Aziz ibn Musa a Teodomiro ben Cobdux. Este último obtiene la paz y recibe el compromiso, bajo la garantía de Allah y la de su profeta, de que no será alterada su situación ni la de los suyos; de que sus derechos de soberanía no le serán discutidos; de que sus súbditos no serán asesinados, ni reducidos a cautividad, ni separados de sus mujeres e hijos, de que no serán estorbados en el ejercicio de su religión; y de que sus iglesias no serán incendiadas ni despojadas de los objetos de culto que en ellas existen; todo ello mientras cumpla las cargas que le imponemos. Le es concedida la paz con la entrega de las siguientes ciudades: Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Elche, Lorca... Además, no deberá dar asilo a nadie que huya de nosotros, o que sea nuestro enemigo; ni hacer daño a quien goce de nuestra amnistía; ni mantener ocultas las noticias relativas a los enemigos que lleguen a su conocimiento. Él y sus súbditos deberán pagar al año un tributo personal consistente en un dinar en metálico, cuatro almudes de trigo y cuatro de cebada, cuatro medidas de mosto, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite. Esta tasa quedará reducida a la unidad para los esclavos. Escrito a cuatro de rachab del año 94 de la Héjira (4 de abril 713 dC). CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ, La España musulmana, 1960. 5.1 Evolución política de Al-Ándalus (714–1492). a. Emirato dependiente de Damasco (714 - 756) España será denominada por los árabes como Al Andalus, una provincia (emirato) gobernada por un emir nombrado por el califa Omeya desde Damasco (Siria). En apenas unas décadas, los musulmanes se habían hecho con el control y dominio pleno peninsular, salvo la cornisa cantábrica. En el año 722 tuvo lugar una escaramuza insignificante entre los cristianos que se resistían al empuje musulmán en el norte: la batalla de Covadonga, en Asturias. Este hecho de armas marcaría el inicio de la expansión de los cristianos hacia el sur. En el año 750, una revuelta entre dinastías lleva a los Abasidas al poder del califato de Bagdad, tras pasar a cuchillo a toda la familia Omeya. Su único superviviente, conocido Batalla de Covadonga (722) El rey visigodo Rodrigo dirigiendo sus tropas frente a Tariq en la batalla de Guadalete (711).

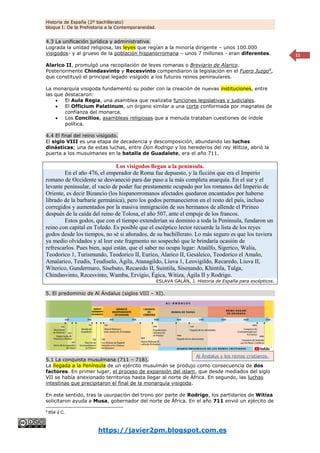

- 17. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 13 como Abderramán I en las crónicas cristianas, logró huir a la lejana Al-Andalus. Con el respaldo de tropas sirias, bereberes y yemeníes, ocupó Córdoba y se proclamó emir10 . b. Emirato independiente (756 – 929) Abderramán I ejerció el poder político y militar de forma autónoma, aunque se siguió respetando la autoridad religiosa del califa de Bagdad, nueva capital del mundo islámico. Se mejoró la organización administrativa y se reorganizó la recaudación de impuestos. El aumento de ésta permitió la creación de un ejército de mercenarios y se realizaron aceifas o razias11 , campañas militares contra los reinos cristianos del norte. c. El califato de Córdoba (929 - 1031) A principios del siglo X el emirato sufrió una grave crisis motivada por el acuciante peligro de los reinos cristianos, cada vez más fuertes. En el año 929 Abderramán III se proclamó califa, consolidando así la independencia de Al Andalus del califato abásida. Tras pacificar el territorio, se dedicó a someter las marcas fronterizas: Badajoz (930) y Toledo (932). Su exitosa política le ayudó a fortalecer la estructura del estado andalusí: Se convirtió en califa, líder religioso, político y militar. Detuvo el avance de los reinos cristianos del norte y los convirtió en tributarios y vasallos (Sancho I rey de León). Con su hijo y sucesor Al-Hakam II la civilización árabe adquiere su cenit, político y cultural. Fue una etapa de esplendor en todos los sentidos, convirtiéndose Córdoba y la ciudad - palacio de Medina Azahara el centro de la cultura occidental. En esta etapa el máximo apogeo militar contra los cristianos se produce cuando Almanzor destruyó Santiago de Compostela (1002). Tras la muerte de Almanzor, Al Andalus se sumergió en una etapa de desórdenes y crisis y el estado cordobés acabaría fragmentándose en un sinfín de pequeños estados denominados taifas. d. Los reinos de taifas, almorávides y almohades (1031 - 1236) En esta etapa contrastó el gran desarrollo cultural y artístico, frente a la gran debilidad militar de las diferentes taifas, evidenciada por el pago de parias (tributos) a los reinos cristianos. Aprovechando su desunión, los reinos cristianos avanzaron hacia el sur. 10 Año 756. 11 Expedición militar de castigo llevada a cabo por los musulmanes (sarracenos) y que se realizaba normalmente en verano. Medina Azahara: la ciudad brillante. Al Ándalus siglo VIII

- 18. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 14 Progresivamente el número de taifas fue disminuyendo permitiendo la conquista de Badajoz, Toledo (por Alfonso VI de Castilla, 1085); Sevilla y Valencia (por el Cid). Ante el avance cristiano, los reinos de taifas solicitaron ayuda a sus hermanos del norte de África, los almorávides. Éstos formaban un gran imperio, cruzaron el Estrecho y derrotaron a los cristianos en la batalla de Sagrajas (1086), lugar próximo a Badajoz. Pero los avances de las conquistas cristianas y la impopularidad de sus medidas, como la implantación de impuestos extraordinarios, provocaron de nuevo la fragmentación en los segundos reinos de taifas, que acabarían demandando ayuda a los almohades del norte de África. Los almohades basaban su poder se basaba en un poderoso ejército, aunque éste sucumbió ante el avance reconquistador de Alfonso VIII en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. El único reino que logró resistir fue el Sultanato Nazarí de Granada. Escabeche en las Navas (A. Pérez Reverte; XL Semanal) De manera que, entre los muslimes de aquí, que a veces pedían ayuda para oponerse a los cristianos, y la ambición y el rigor religioso de los del otro lado, se produjeron diversas llegadas a Al-Andalus de tropas frescas, nuevas, con ganas, guerreras como las de antes. Peligrosas que te mueres. Una de estas tribus fue la de los almohades, gente dura de narices, que proclamó la Yihad, la guerra santa —igual el término les suena—, invadió el sur de la vieja Ispaniya y le dio al rey Alfonso VIII de Castilla una paliza de padre y muy señor mío en la batalla de Alarcos, donde al pobre Alfonso lo vistieron de primera comunión. El rey castellano se lo tomó a pecho y no descansó hasta que pudo montarles la recíproca a los moros en Las Navas de Tolosa. Pero lo más importante es que Las Navas, el bando cristiano estaba milagrosamente formado por tropas castellanas, navarras y aragonesas, puestas de acuerdo por una vez en su puta vida. Milagros de la Historia, oigan. Para no creerlo ni con fotos. Y nada menos que con tres reyes al frente, en un tiempo en el que los reyes se la jugaban en el campo de batalla, y no casándose con lady Di o cayéndose en los escalones del bungalow mientras cazaban elefantes. El caso es que se juntaron allí, en Las Navas, cerca de Despeñaperros, veintisiete mil cristianos contra sesenta mil moros, y se atizaron de una manera que no está en los mapas. La carnicería fue espantosa. Parafraseando unos versos de Zorrilla —de La leyenda del Cid, muy recomendable—, podríamos decir eso de: Costumbres de aquella era / caballeresca y feroz / cuando degollando al otro / se glorificaba a Dios. Ganaron los cristianos, pero en el último asalto. e. El reino nazarí de Granada (1238 – 1492) Este reino logró sobrevivir hasta 1492 frente al reino de Castilla. Para ello los nazaríes emplearon la diplomacia con enorme habilidad (se reconocían vasallos de Castilla, le El Cid campeador La Alhambra de Granada

- 19. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 15 pagaban parias12 y la apoyaban militarmente contra otros reinos cristianos o musulmanes sin distinción). En 1482 Castilla inició una campaña militar contra Granada. Boabdil, el último monarca de Al-Andalus, entregó la ciudad a Castilla en enero de 1492. 5.2 Sociedad, economía y cultura andalusíes. No se tienen muchos datos sobre la población peninsular en esta etapa. Se piensa que en ningún momento debió sobrepasar la cifra de 7 millones de habitantes, unos 200.000 musulmanes. La sociedad andalusí se caracterizó por tener una gran diversidad étnica, donde el componente religioso determinaba la existencia de dos grandes grupos: Los musulmanes eran el grupo dominante, exentos del pago del tributo personal y podían asumir cargos públicos. El factor étnico supuso graves enfrentamientos entre ellos (árabes, bereberes, sirios y muladíes13 ). No musulmanes, que debían pagar impuestos (judíos y mozárabes14 ). En la base social se encontraban los esclavos, generalmente cautivos de guerra. En cuanto a la economía, se reactivaron los núcleos urbanos, convertidos en centros de producción artesanal (tejidos, cerámica, orfebrería…), e intercambio comercial. Igualmente se alcanzó un gran desarrollo en las actividades agrarias gracias a la implantación de técnicas de regadío (norias, acequias…), la introducción de nuevos cultivos (arroz, azúcar, lino, algodón…) y el desarrollo de la ganadería ovina. Al-Ándalus alcanzó un gran desarrollo cultural gracias a la prosperidad económica y a una cierta tolerancia intelectual que se puso de manifiesto durante el periodo califal. Con Abd-al-Rahman III y Al-Hakam II Córdoba se convirtió en uno de los referentes culturales y científicos del siglo X. En el campo científico proliferaron los estudios astronómicos, las matemáticas y la medicina donde sobresalieron los estudios de Abulcasis, Maimónides. 6. Expansión y consolidación de los reinos cristianos (siglos VIII – XV). La conquista musulmana se frenó en torno a la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde se crearon los primeros núcleos de resistencia cristianos. 6.1 El origen de los estados cristianos (siglos VIII – X). Parece ser que tras la invasión musulmana un grupo de nobles visigodos dirigidos por Pelayo se refugiaron en las montañas cántabras, una zona que no había sido romanizada. El primer choque contra los musulmanes tuvo lugar en Covadonga en el 722, este encuentro que fue magnificado por los cristianos, aunque no pasó de ser una simple escaramuza. Los descendientes de Pelayo iniciaron una expansión del reino astur hacia el valle del Duero. La batalla de Covadonga. Pelagio dijo: “Cristo es nuestra esperanza; que por este pequeño montículo que ves sea España salvada y reparado el ejército de los godos. Así pues, confiando en la misericordia de Jesucristo, desprecio esa multitud y no temo al combate con que nos amenazas. (…) Tenemos por abogado cerca del Padre a nuestro señor Jesucristo, que puede librarnos de estos paganos”. Por su parte, ahora ya el predicho Alcamán mandó comenzar el combate, y los soldados tomaron las armas. (…) Y como Dios no necesita lanzas, sino que da la palma de la victoria a quien quiere, los cristianos 12 Tributos que pagaban los reinos musulmanes a algunos reyes cristianos para obtener protección militar y no ser atacados. Se mantuvo desde el siglo XI hasta finales del siglo XV. 13 Antiguos cristianos convertidos al islam. 14 Cristianos que vivían en territorio andalusí. Maimónides, fue un judío sefardí considerado uno de los mayores estudiosos en época medieval. Ejerció de médico, filósofo, astrónomo y rabino en al-Ándalus. Los reinos cristianos.

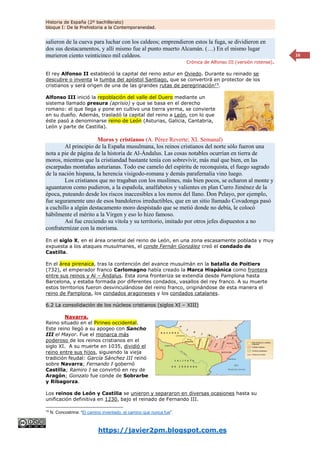

- 20. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 16 salieron de la cueva para luchar con los caldeos; emprendieron estos la fuga, se dividieron en dos sus destacamentos, y allí mismo fue al punto muerto Alcamán. (…) En el mismo lugar murieron ciento veinticinco mil caldeos. Crónica de Alfonso III (versión rotense). El rey Alfonso II estableció la capital del reino astur en Oviedo. Durante su reinado se descubre o inventa la tumba del apóstol Santiago, que se convertirá en protector de los cristianos y será origen de una de las grandes rutas de peregrinación15 . Alfonso III inició la repoblación del valle del Duero mediante un sistema llamado presura (aprisio) y que se basa en el derecho romano: el que llega y pone en cultivo una tierra yerma, se convierte en su dueño. Además, trasladó la capital del reino a León, con lo que éste pasó a denominarse reino de León (Asturias, Galicia, Cantabria, León y parte de Castilla). Moros y cristianos (A. Pérez Reverte; XL Semanal) Al principio de la España musulmana, los reinos cristianos del norte sólo fueron una nota a pie de página de la historia de Al-Ándalus. Las cosas notables ocurrían en tierra de moros, mientras que la cristiandad bastante tenía con sobrevivir, más mal que bien, en las escarpadas montañas asturianas. Todo ese camelo del espíritu de reconquista, el fuego sagrado de la nación hispana, la herencia visigodo-romana y demás parafernalia vino luego. Los cristianos que no tragaban con los muslimes, más bien pocos, se echaron al monte y aguantaron como pudieron, a la española, analfabetos y valientes en plan Curro Jiménez de la época, puteando desde los riscos inaccesibles a los moros del llano. Don Pelayo, por ejemplo, fue seguramente uno de esos bandoleros irreductibles, que en un sitio llamado Covadonga pasó a cuchillo a algún destacamento moro despistado que se metió donde no debía, le colocó hábilmente el mérito a la Virgen y eso lo hizo famoso. Así fue creciendo su vitola y su territorio, imitado por otros jefes dispuestos a no confraternizar con la morisma. En el siglo X, en el área oriental del reino de León, en una zona escasamente poblada y muy expuesta a los ataques musulmanes, el conde Fernán González creó el condado de Castilla. En el área pirenaica, tras la contención del avance musulmán en la batalla de Poitiers (732), el emperador franco Carlomagno había creado la Marca Hispánica como frontera entre sus reinos y Al – Ándalus. Esta zona fronteriza se extendía desde Pamplona hasta Barcelona, y estaba formada por diferentes condados, vasallos del rey franco. A su muerte estos territorios fueron desvinculándose del reino franco, originándose de esta manera el reino de Pamplona, los condados aragoneses y los condados catalanes. 6.2 La consolidación de los núcleos cristianos (siglos XI – XIII) Navarra. Reino situado en el Pirineo occidental. Este reino llegó a su apogeo con Sancho III el Mayor. Fue el monarca más poderoso de los reinos cristianos en el siglo XI. A su muerte en 1035, dividió el reino entre sus hijos, siguiendo la vieja tradición feudal: García Sánchez III reinó sobre Navarra; Fernando I gobernó Castilla; Ramiro I se convirtió en rey de Aragón; Gonzalo fue conde de Sobrarbe y Ribagorza. Los reinos de León y Castilla se unieron y separaron en diversas ocasiones hasta su unificación definitiva en 1230, bajo el reinado de Fernando III. 15 N. Concostrina: “El camino inventado, el camino que nunca fue”.

- 21. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 17 Aragón. La Corona de Aragón surgió del matrimonio en 1137 entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. El hijo de ambos, Alfonso I, sería el primer rey de la Corona de Aragón. Reino de Navarra. El reino de Pamplona, que pasó a denominarse reino de Navarra en el siglo XII, vio cerrada sus conquistas en Al – Ándalus por el avance de Aragón y Castilla. Además, perdió a manos de Castilla territorios en Burgos, La Rioja y País Vasco. 6.3 La expansión territorial (siglos XI – XIII). La descomposición del califato de Córdoba modificó el equilibrio de poder. A partir de 1031 los cristianos ocuparon los valles del Tajo y del Ebro y sometieron a las taifas al pago de parias. A finales del siglo XI, Alfonso VI tomó Toledo (1085). Esto propició la llegada de los almorávides y la derrota cristiana de Sagrajas (1086), cerca de Badajoz. En el siglo XIII asistimos al hundimiento definitivo del poder musulmán y una espectacular expansión cristiana: El espíritu de cruzada16 y la debilidad de los almohades favorecieron la alianza de los reinos cristianos. El rey Alfonso VIII de Castilla, derrotó a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), en las proximidades de Despeñaperros (Jaén). El hecho tuvo una gran trascendencia pues abrió a los castellanos el valle del Guadalquivir. Alfonso IX de León protagonizó numerosos conflictos y tensiones con su primo Alfonso VIII de Castilla. Estuvo ausente en la batalla de las Navas de Tolosa, pese a lo cual realizó una gran actividad de reconquista, recuperando las ciudades de Cáceres (1229), Mérida y Badajoz (1230). Tras la unión de Castilla y León (1230), el rey Fernando III “El Santo” tomó Córdoba (1236), Murcia (1243) y Sevilla (1248). En la Corono de Aragón, Jaime I “El Conquistador” ocupó Valencia (1238) y llegó hasta Murcia (1243), que después entregó a Castilla para evitar conflictos. 16 Espíritu de lucha religiosa que eclosionó en los reinos cristianos europeos, que se sentían amenazados por el poderío musulmán. El triunfo de la santa cruz en la batalla de las Navas de Tolosa (Marcelino Santamaría).

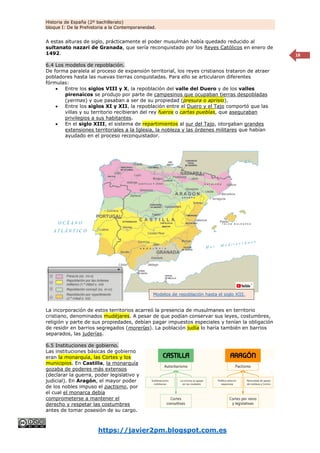

- 22. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 18 A estas alturas de siglo, prácticamente el poder musulmán había quedado reducido al sultanato nazarí de Granada, que sería reconquistado por los Reyes Católicos en enero de 1492. 6.4 Los modelos de repoblación. De forma paralela al proceso de expansión territorial, los reyes cristianos trataron de atraer pobladores hasta las nuevas tierras conquistadas. Para ello se articularon diferentes fórmulas: Entre los siglos VIII y X, la repoblación del valle del Duero y de los valles pirenaicos se produjo por parte de campesinos que ocupaban tierras despobladas (yermas) y que pasaban a ser de su propiedad (presura o aprisio). Entre los siglos XI y XII, la repoblación entre el Duero y el Tajo comportó que las villas y su territorio recibieran del rey fueros o cartas pueblas, que aseguraban privilegios a sus habitantes. En el siglo XIII, el sistema de repartimientos al sur del Tajo, otorgaban grandes extensiones territoriales a la Iglesia, la nobleza y las órdenes militares que habían ayudado en el proceso reconquistador. La incorporación de estos territorios acarreó la presencia de musulmanes en territorio cristiano, denominados mudéjares. A pesar de que podían conservar sus leyes, costumbres, religión y parte de sus propiedades, debían pagar impuestos especiales y tenían la obligación de residir en barrios segregados (morerías). La población judía lo haría también en barrios separados, las juderías. 6.5 Instituciones de gobierno. Las instituciones básicas de gobierno eran la monarquía, las Cortes y los municipios. En Castilla, la monarquía gozaba de poderes más extensos (declarar la guerra, poder legislativo y judicial). En Aragón, el mayor poder de los nobles impuso el pactismo, por el cual el monarca debía comprometerse a mantener el derecho y respetar las costumbres antes de tomar posesión de su cargo. Modelos de repoblación hasta el siglo XIII.

- 23. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 19 Las Cortes medievales estaban formadas por tres brazos (nobleza, clero y burguesía). En Castilla tuvieron un carácter consultivo. En Aragón, cada reino tenía sus propias Cortes (Aragón, Cataluña y Valencia), que gozaban de un cierto poder legislativo. 6.6 La crisis económica y demográfica del siglo XIV. En el siglo XIV, las malas cosechas y la llegada de la peste negra (1348) provocaron grandes mortandades, la despoblación de numerosos núcleos y la parálisis comercial. El impacto demográfico fue muy importante: Aragón (40%), Castilla (25%). La disminución del número de campesinos comportó el abandono de muchas explotaciones agrícolas, la caída de la producción y de las rentas feudales que percibían los señores, quienes para compensar las pérdidas exigieron a los reyes más concesiones territoriales, incrementos de impuestos, y endurecer las sujeciones feudales de los campesinos (malos usos), para que no pudieran abandonar las tierras, quedando adscritos a ella en régimen de esclavitud permanente. de la remensa. El proyecto de concordia entre los payeses de remensa y sus señores. VI: Que sea suprimido el derecho de maltratar al payés. En muchas partes del dicho principado de Cataluña algunos señores pretenden que los payeses pueden ser justa o injustamente maltratados, mantenidos en hierros y cadenas. Desean y suplican dichos payeses que sea suprimido y no puedan ser maltratados por sus señores, sino por mediación de la justicia. VII: Que la mujer del payés no se vea obligada a dejar a su hijo sin leche para amamantar al hijo del señor. Acontece a veces que cuando pare la mujer del señor, el señor por fuerza toma alguna mujer de payés como nodriza, dejando al hijo del payés morir. Suplican sea suprimido. Responden dichos señores que son contentos y otorgan lo que les es pedido. VIII: Que el señor no pueda dormir la primera noche con la mujer del payés. Igualmente pretenden algunos señores que cuando el payés toma mujer el señor ha de dormir con ella la primera noche, en señal de señorío… Responden dichos señores que no saben ni creen que tal servidumbre sea en el presente en el Principado. Si es así verdad, renuncian y anulan tal servidumbre. ARTOLA, M.: Textos fundamentales para la Historia. La hostilidad contra la comunidad judía desembocó en numerosas revueltas (progromos) a finales de siglo. La persecución incentivó numerosas conversiones al cristianismo, los llamados conversos. 6.7 Crisis política. La Baja Edad Media se caracterizó por una gran inestabilidad política en los diferentes reinos peninsulares: La peste negra y la crisis del siglo XIV.

- 24. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 20 En la Corona de Castilla, se produjo una guerra civil entre Pedro I “El Cruel” y su hermanastro Enrique de Trastámara, que finalizó con la proclamación como rey de Enrique II tras dar muerte a su hermanastro en la batalla de Montiel (1369). El reinado de Enrique II significó un cambio en las relaciones con la nobleza, a la que apoyó con abundantes concesiones (“Mercedes enriqueñas”). Comenzaba así el proceso de expansión señorial de la nueva nobleza, se creaba la figura del mayorazgo, institución fundamental que garantizaba la conservación del patrimonio familiar y su transmisión íntegra a los futuros herederos. En 1412 en la Corona de Aragón los representantes de los diferentes reinos eligieron a Fernando de Antequera como rey (Compromiso de Caspe), lo que supuso la entronización de la dinastía Trastámara en ambas coronas. 7. Las bases del Estado Moderno. Los Reyes Católicos El reinado de los Reyes Católicos fue el punto de partida del Estado Moderno en España. Durante su gobierno tuvo lugar: la creación de la monarquía autoritaria, la unificación dinástica de los territorios, el descubrimiento de América, la conquista de Granada y la unificación religiosa. 7.1 La unión dinástica. Los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) se casaron en 1469. La boda fue en secreto porque las relaciones entre los dos reinos eran tensas. Al conocer la noticia el rey castellano Enrique IV (el Impotente), hermano de Isabel y a la que él había nombrado heredera el año anterior, revocó su testamento en favor de su hija Juana “la Beltraneja”17 . A la muerte del rey castellano se inició una guerra dinástica (1474-1479)18 entre los partidarios de doña Juana –apoyada por Alfonso V de Portugal- y los de Isabel -apoyados por los reyes de Aragón-. El desenlace tuvo lugar en la batalla de Toro19 , que consolidó a Isabel como reina, de hecho había sido proclamada como tal en 1474. La victoria consolidó la unión de los dos reinos más importantes de la península (Castilla y Aragón). Pero el nuevo estado no tendría ninguna institución en común y cada reino conservaría sus propias leyes y particularidades. Los Reyes Católicos crearon una monarquía autoritaria, imponiendo su autoridad sobre la nobleza y el clero, crearon nuevas instituciones y forjaron alianzas internacionales para incrementar su influencia en Europa. 7.2 La expansión territorial. Castilla, con la ayuda aragonesa, abrió las hostilidades contra el último reducto musulmán de la Península, el Reino de Granada, que fue anexionado a la Corono (1492). Asimismo, en 17 Llamada así por los nobles que la creían hija del favorito del rey, don Beltrán de la Cueva. 18 (1474-1479) guerra civil castellana, de la que Isabel salió victoriosa y heredó la corona. 19 En febrero de 1476. Los Reyes Católicos y la monarquía hispánica.

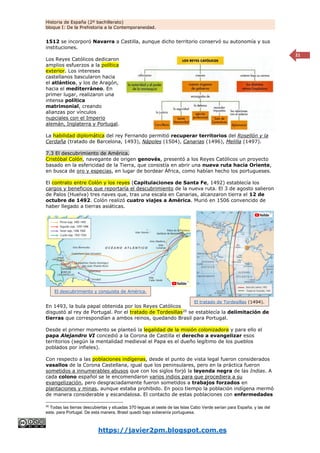

- 25. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 21 1512 se incorporó Navarra a Castilla, aunque dicho territorio conservó su autonomía y sus instituciones. Los Reyes Católicos dedicaron amplios esfuerzos a la política exterior. Los intereses castellanos bascularon hacia el atlántico, y los de Aragón, hacia el mediterráneo. En primer lugar, realizaron una intensa política matrimonial, creando alianzas por vínculos nupciales con el Imperio alemán, Inglaterra y Portugal. La habilidad diplomática del rey Fernando permitió recuperar territorios del Rosellón y la Cerdaña (tratado de Barcelona, 1493), Nápoles (1504), Canarias (1496), Melilla (1497). 7.3 El descubrimiento de América. Cristóbal Colón, navegante de origen genovés, presentó a los Reyes Católicos un proyecto basado en la esfericidad de la Tierra, que consistía en abrir una nueva ruta hacia Oriente, en busca de oro y especias, en lugar de bordear África, como habían hecho los portugueses. El contrato entre Colón y los reyes (Capitulaciones de Santa Fe, 1492) establecía los cargos y beneficios que reportaría el descubrimiento de la nueva ruta. El 3 de agosto salieron de Palos (Huelva) tres naves que, tras una escala en Canarias, alcanzaron tierra el 12 de octubre de 1492. Colón realizó cuatro viajes a América. Murió en 1506 convencido de haber llegado a tierras asiáticas. En 1493, la bula papal obtenida por los Reyes Católicos disgustó al rey de Portugal. Por el tratado de Tordesillas20 se establecía la delimitación de tierras que correspondían a ambos reinos, quedando Brasil para Portugal. Desde el primer momento se planteó la legalidad de la misión colonizadora y para ello el papa Alejandro VI concedió a la Corona de Castilla el derecho a evangelizar esos territorios (según la mentalidad medieval el Papa es el dueño legítimo de los pueblos poblados por infieles). Con respecto a las poblaciones indígenas, desde el punto de vista legal fueron considerados vasallos de la Corona Castellana, igual que los peninsulares, pero en la práctica fueron sometidos a innumerables abusos que con los siglos forjó la leyenda negra de las Indias. A cada colono español se le encomendaron varios indios para que procediera a su evangelización, pero desgraciadamente fueron sometidos a trabajos forzados en plantaciones y minas, aunque estaba prohibido. En poco tiempo la población indígena mermó de manera considerable y escandalosa. El contacto de estas poblaciones con enfermedades 20 Todas las tierras descubiertas y situadas 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde serían para España; y las del este, para Portugal. De esta manera, Brasil quedó bajo soberanía portuguesa. El descubrimiento y conquista de América. El tratado de Tordesillas (1494).

- 26. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 22 desconocidas como la viruela, la sífilis, el catarro… hizo necesario reemplazar en algunos casos a los indígenas por esclavos africanos. 7.4 La uniformidad religiosa. Para combatir el pluralismo religioso e imponer la ortodoxia católica se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, que los Reyes Católicos convirtieron en un instrumento de unidad religiosa, al encargarle la persecución de los sospechosos de herejía y muy especialmente judíos y musulmanes conversos. Una de las primeras decisiones reales en la defensa de la unidad religiosa fue la expulsión de los judíos (1492) que no aceptaron convertirse al catolicismo. Afectó a unas 150.000 personas en Castilla y 30.000 en Aragón. Sus propiedades fueron confiscadas. La conquista de Granada también se planteó como una guerra contra los infieles. Por ello, aunque inicialmente se garantizó a los musulmanes el mantenimiento de sus costumbres y propiedades, leyes y religión, estas condiciones no llegaron a respetarse. Expulsión de los judíos. Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios rey e reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallorca (…) Al Príncipe don Juan, prelados, duques, marqueses, condes, a los concejos, corregidores, alcaldes de todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos y señoríos, y a las aljamas de los judíos y a todos los judíos y personas singulares, de cualquier edad que sean, salud y gracia. Sepades e saber debedes que porque Nos fuimos informados que hay en nuestros reinos algunos malos cristianos que judaizaban de nuestra Santa Fe Católica, de lo cual era mucha culpa la comunicación de los judíos con los cristianos. En las Cortes de Toledo de 1480 mandamos apartar los judíos en todas las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos, dándoles juderías donde vivieran juntos en su pecado, pensando que se remorderían; e otro sí ovimos procurado que se ficiese Inquisición por la que se han hallado muchos culpables, según es notorio. Y consta ser tanto el daño que se sigue a los cristianos de la comunicación con los judíos, que los llevan a su dañada creencia… procurando de circuncidar a sus hijos, dándoles libros para escribir y leer las historias de su ley… persuadiéndoles de que guarden la ley de Moisés, faciéndoles entender que no hay otra ley ni verdad sino aquella; lo cual todo consta por confesiones de los mismos judíos y de quienes han sido pervertidos. Lo cual ha redundado en oprobio de la Fe Católica. Por ende, Nos, en concejo e parecer de algunos prelados, e grandes e caballeros, e de otras personas de ciencia e de conciencia, teniendo sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen; e sobre ello mandamos dar esta carta por la cual mandamos que fasta el fin del mes de julio que viene salgan todos con sus fijos, de cualquier edad que sean, e non osen tornar, bajo pena de muerte. Y porque los judíos puedan actuar como más les convenga en este plazo, les ponemos bajo nuestra protección, para que puedan vender, enajenar o trocar sus bienes. Les autorizamos a sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto non sea oro ni plata, ni moneda ni las otras cosas vedadas. Otro sí mandamos a nuestros corregidores… que cumplan y hagan cumplir este nuestro mandamiento. Y porque nadie pueda alegar ignorancia mandamos que esta Carta sea pregonada por plazas e mercados. Dado en Granada, a treinta y uno de marzo de 1492 8. Auge y declive del imperio de los Austrias (siglos XVI – XVII) El siglo XVI coincide con el reinado de los dos primeros monarcas de la dinastía de los Austrias mayores (Carlos I y Felipe II), que acumularon bajo su cetro un poderoso imperio. El siglo XVII fue una época de crisis en la que se registró la pérdida de la hegemonía política en los territorios europeos, y una grave decadencia económica y social bajo el reinado de los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV, Carlos II). La expulsión de los judíos (J. Turina)

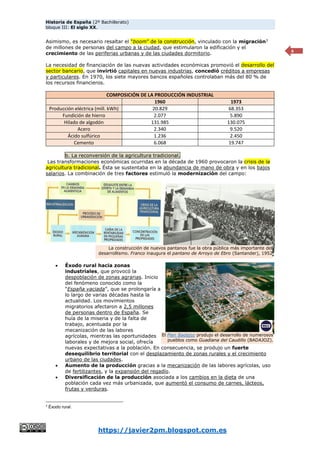

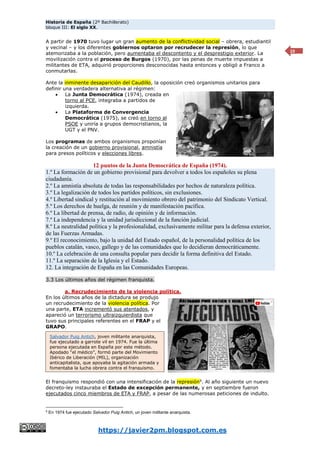

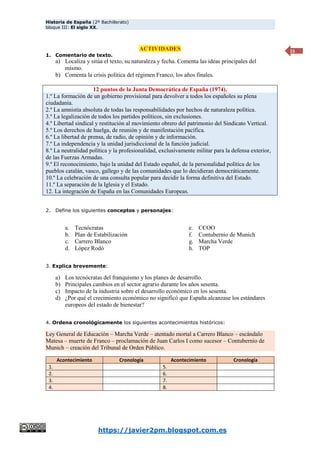

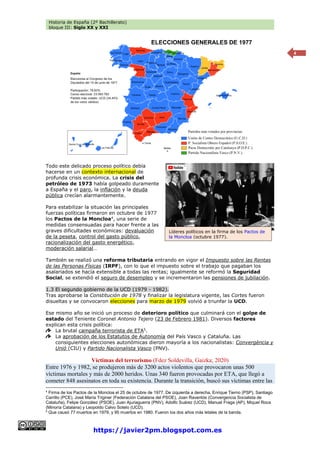

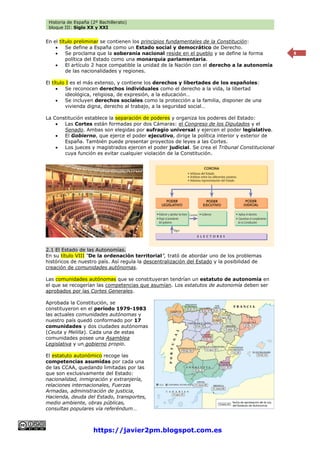

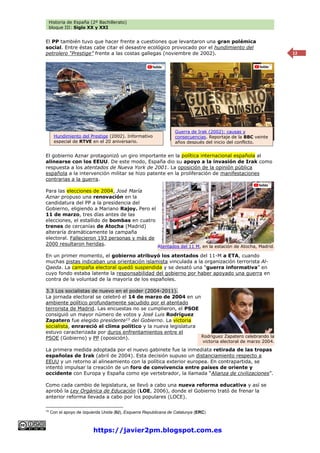

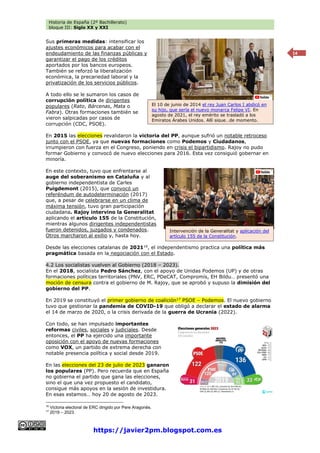

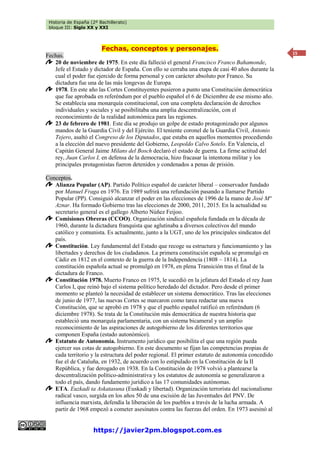

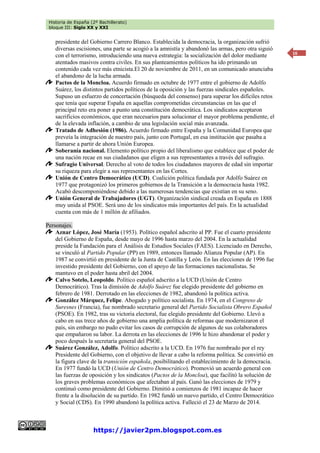

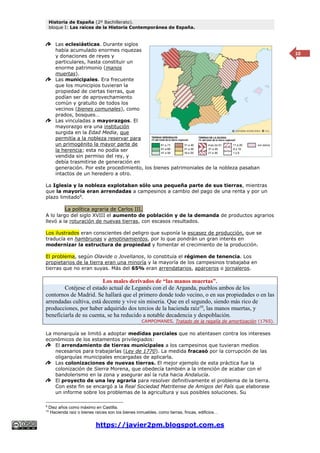

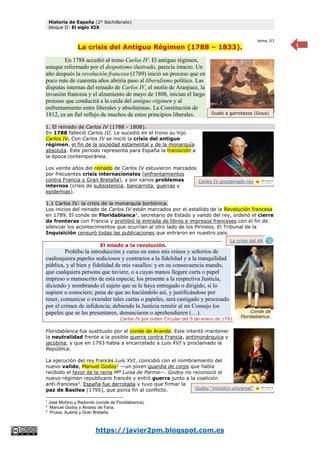

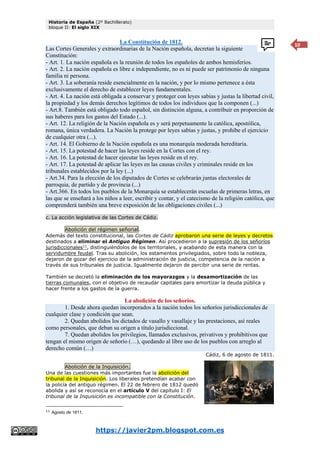

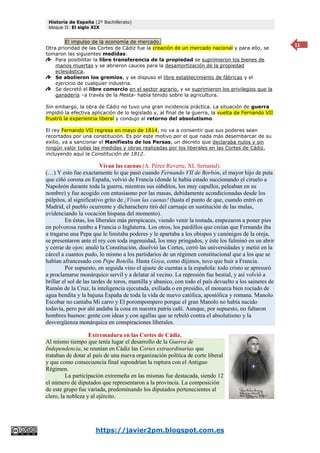

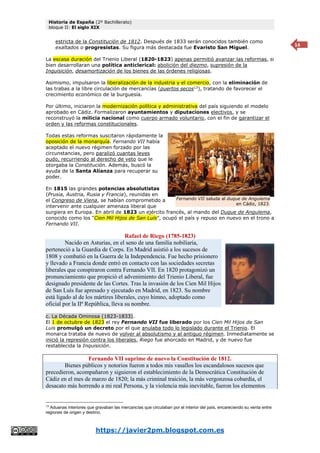

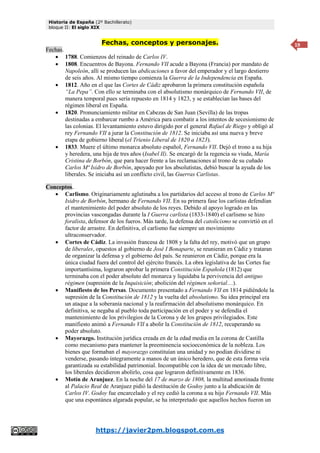

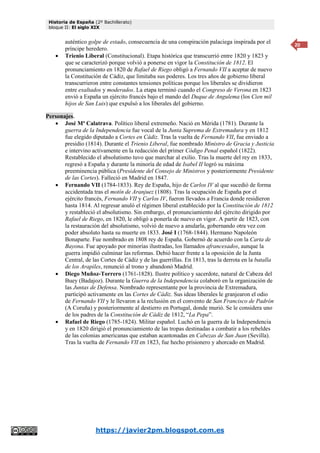

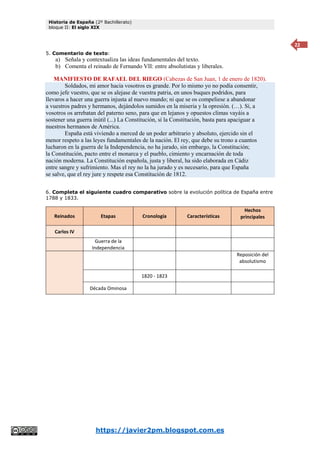

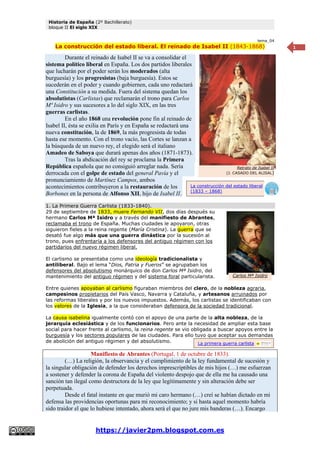

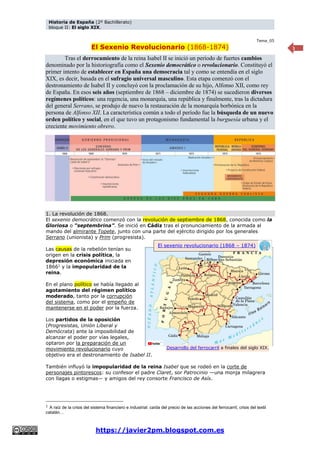

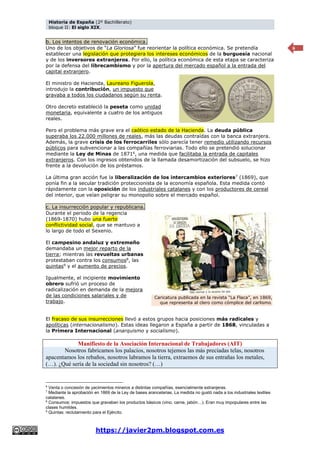

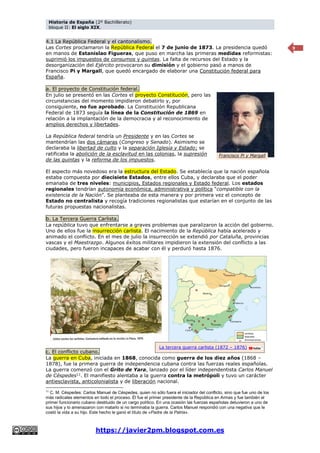

- 27. Historia de España (2º bachillerato) bloque I: De la Prehistoria a la Contemporaneidad. https://javier2pm.blogspot.com.es 23 8.1 Los conflictos internos. Carlos I (1516 – 1556), nacido en Gante (Bélgica), era hijo de Juana I de Castilla (La Loca) y de Felipe de Habsburgo (El Hermoso), por lo que recibió una formidable herencia con territorios en Europa y América. Además, tras la muerte de su abuelo Maximiliano I, adquirió la posibilidad de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I llegó a España en 1516, rodeado de consejeros flamencos, y fue recibido con una gran oposición, al ser considerado un extranjero ajeno a los intereses hispánicos. Una jugada maestra. (A. Pérez Reverte; XL Semanal). (…) Los Reyes Católicos habían casado a su tercera hija, Juana, nada menos que con Felipe “el Hermoso” de Austria: un guaperas de poderosa familia que, por desgracia, nos salió un poquito gilipollas. Pero como el príncipe heredero de España, Juan, había palmado joven, y la segunda hija también, resultó que Juana y Felipe consiguieron la corona a la muerte de sus respectivos padres y suegros. Pero lo llevaron mal. Él, como dije, era un cantamañanas que para suerte nuestra murió pronto, con gran alivio de todos menos de su legítima, enamorada hasta las trancas (también estaba como una chota, hasta el punto de que pasó a la Historia como Juana la Loca). El hijo que tuvieron, sin embargo, salió inteligente, eficaz y con un par de huevos. Se llamaba Carlos. Era rubio tirando a pelirrojo, bien educado en Flandes, y heredó el trono de España, por una parte, y el del Imperio alemán por otra; por lo que fue Carlos I de España y V de Alemania. Aquí empezó con mal pie. 8.2 La defensa del imperio. La desatención del rey a los asuntos de Castilla y la oposición a los consejeros flamencos derivó en la revuelta de las Comunidades (1520 – 1521) en la que se unieron la nobleza y parte del campesinado. Las fuerzas comuneras fueron derrotadas en la batalla de Villalar, y sus principales líderes (Padilla, Bravo, Maldonado), ejecutados. En Valencia y Mallorca se produjo el levantamiento de las Germanías (1519 – 1523), por parte de artesanos y campesinos, para conseguir mayor participación en los cargos municipales y más protección frente a los abusos señoriales. La alianza del rey y la nobleza pusieron fin a la revuelta. Peticiones de los comuneros de Burgos (1520). - Que su Majestad no acuerda ni oficio ni beneficio ni mando ni pensión ni cargo a los extranjeros, sino solo a los castellanos nacidos y residentes en el reino. - Que las ciudades que disponen de derecho de voto en Cortes tienen la posibilidad de reunirse cada vez que lo desean y como mínimo una vez al año. - Prohibir la exportación de lana reporta enormes beneficios a los habitantes de estos reinos. Si no se exporta la lana, se fabricarán en los propios lugares ropa. Carlos V. Ejecución de los comuneros de Castilla. Óleo de Antonio Gisbert (1860)