VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.pdf

- 1. Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería

- 4. FICHA BIBLIOGRÁFICA BO 2022 Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Escuela Nacional de Salud. Libro de Consulta para la Carrera de Enfermería: Nivel Técnico Medio La Paz: Impresión Digital 2022. 275p.: ilus. I. NOCIONES BÁSICAS DE EPIDEMIOLOGÍA II. PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS III. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PREVALENTES IV. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y PREVALENTES V. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD VI. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN VII. PROGRAMA EDUCATIVO VIII. EDUCACION EN SALUD PÚBLICA PROFESIONAL IX. BOLIVIA LIBRO DE CONSULTA PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA- NIVEL TÉCNICO MEDIO Puede obtener información en la Escuela Nacional de Salud (La Paz), calle Capitán Ravelo Nº 2199, Tel.: 2444225 –2440540 http://www.ens.minsalud.gob.bo Resolución Administrativa N° 129/2022 Aprobado por: Dra. María Isabel Fernández Canqui –Directora General Ejecutiva de la Escuela Nacional de Salud Dr. Max Enríquez Nava – Responsable del Programa Ampliado de Inmunización, MSyD Comité Nacional de Libro y Texto Lic. Valeria Chino Lima Lic. Grover Efraín Murillo Camiño Elaborado por: ESCUELA NACIONAL DE SALUD Lic. Ivett Yamira Ramos Zambrana Lic. Claudia Jhovana Carrizales Revisado por: Dr. Miguel Angel Sarmiento Ledezma – Coordinador General Académico de la Escuela Nacional de Salud Lic. Mary Quintanilla Flores – Gestora de Calidad del PAI, MSyD Lic. Ovidio Limachi Quispe Colaboración Técnica: Masako Ogawa Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Formación de los Recursos Humanos Técnicos en Salud - FORTESA. Edición José Luis Acebedo Aliaga Comité de Identidad Institucional y Publicaciones/ENS Comité de Revisión Técnica de Publicaciones ©Escuela Nacional de Salud-2022 Esta publicación es propiedad de la Escuela Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia, se autoriza su reproducción total o parcial, siempre que no sea con fines de lucro, a condición de cita la fuente y la propiedad. Impreso en Bolivia La presente publicación fue financiada por la AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN (JICA), a través del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Formación de los Recursos Humanos Técnicos en Salud - FORTESA.

- 5. MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUTORIDADES NACIONALES Dr. Jeyson Marcos Auza Pinto MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Dra. Alejandra Lucía Hidalgo Ugarte VICEMINISTRA DE SEGUROS DE SALUD Y GESTIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD Lic. María Renee Castro Cusicanqui VICEMINISTRA DE PROMOCIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MEDICINA TRADICIONAL Dr. Álvaro Terrazas Peláez VICEMINISTRO DE GESTIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Srta. Cielo Jasmín Veizaga Arteaga VICEMINISTRA DE DEPORTES Dra. María Isabel Fernández Canqui DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA ESCUELA NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

- 7. PRESENTACION La Escuela Nacional de Salud institución desconcentrada del Ministerio Salud y Deportes tiene la satisfacción de poner a disposición de las instituciones de formación técnica de Recursos Humanos para la Salud, el Libro texto “VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA” el cual es parte de una serie de recursos pedagógicos que fortalecerá la implementación del diseño curricular por competencias, para que el estudiante pueda comprender los principios y fundamentos técnicos-teóricos de la vigilancia epidemiológica, permitir al mismo tiempo que el egresado de la carrera tenga la capacidad de proponer con responsabilidad medidas control y prevención de las enfermedades con principio de ética y moral. El texto está elaborado en el marco de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), cuyos principios fundamentales son: la participación comunitaria, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad, en complementariedad con la Medicina Ancestral Tradicional, cuya principal estrategia es la Promoción de la Salud, interviniendo en las determinantes sociales del proceso salud enfermedad, para el Vivir Bien. El libro de texto está organizado en base a 6 unidades didácticas referidas a Nociones basicas de la epidemiologia, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Enfermedades transmisibles y prevalentes, Enfermedades no transmisibles prevalentes en el país, Sistema Nacional de Información en Salud, Programa Ampliado de Inmunización que responden al logro de la competencia del módulo del diseño curricular actual. Tomando en cuenta que el libro de texto es un recurso pedagógico que orienta al estudiante a cumplir con las competencias definidas en el Diseño Curricular Base en un orden lógico correspondiente a la secuencia pedagógica. El libro de texto ha sido elaborado recopilando la experticia de los procesos de formación impartidos por los docentes y profesionales del área en las diferentes temáticas, con el apoyo y la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Formación de los Recursos Humanos Técnicos en Salud (FORTESA) “. Con satisfacción en esta oportunidad reitero, me permito poner a disposición el presente libro de texto, sin antes agradecer el equipo de trabajo y del mismo fruto de la experiencia institucional de la Escuela Nacional de Salud en la formación de recursos humanos del área de salud, así como también a sus colaboradores que enriquecieron el contenido con enfoque en competencias, el cual seguros estamos que nuestros egresados promoverán la generación de soluciones a la problemática de salud de nuestro país, desempeñándose en los diferentes niveles de atención del sistema de salud.

- 13. INTRODUCCIÓN El presente libro de texto “VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA” se realizó a través de la recopilación y revisión bibliográfica de varios libros, manuales y guías, con la finalidad de brindar al estudiante de enfermería una herramienta que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje y para que el docente disponga de un material de apoyo para enseñar. La epidemiología se constituye actualmente como la principal ciencia de la información en salud, que contribuye de gran manera para la ciencias clínicas y salud comunitaria. Es por esto que entender a la epidemiología es de un inmenso valor para todos aquellos que están dedicados a ayudar al ser humano desde el área de la salud, así como para los integrantes del equipo mulitidisciplinario de enfermería. La vigilancia epidemiológica ha evolucionado en el tiempo, inicialmente significaba realizar la observación de personas expuestas a enfermedades transmisibles para detectar síntomas tempranos y control riguroso. En la actualidad, es un proceso continuo y sistemático de recolección, análisis, investigación, interpretación y difusión de datos sobre la salud y es parte del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). En la primera unidad “Nociones Básicas de la Epidemiología”, se encuentra los conceptos, los principios básicos de epidemiológía, los elementos fundamentales para el desarrollo de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, concepto formas, actividades y elementos de vigilancia epidemiológica. La segunda unidad “Programa Nacional de Control de la Tuberculosis”, contiene la situación epidemiológica de la tuberculosis en el mundo, el país y la región. Se describe la enfermedad, las normas específicas para el tratamiento de casos, la programación y sistematizacion, la detección del sintómatico respiratorio, y la atención de enfermería en pacientes hospitalarios y domiciliarios. La tercera unidad “Enfermedades Transmisibles y Prevalentes”, describe la enfermedad desde el cuadro clínico, el tratamiento según normas del programa, la búsqueda activa, los metodos generales de control de enfermedades tranmisibles y las medidas permanentes. La cuarta unidad “Enfermedades No Transmisibles, Prevalentes en el País”, se denomina así porque en ella se agrupan las enfermedades crónicas degenerativas y otras enfermedades causadas por factores de riesgo atribuidos a los inadecuados estilos de vida. En la quinta unidad “Sistema Nacional de Información en Salud”, se desarrolla la notificación inmediata y semanal, los cuadernos de registros, los sistemas de referencia y contrareferencia, los determinantes de la salud, la sala situacional, la carpeta familiar funcional, el familiograma y la carpetización. Por ultimo, en la unidad “Programa Ampliado de Inmunizacion”, contiene la informacion de las enfermedades inmunoprevenibles, esquema de vacunacion actualizada y cadena de frio.

- 15. INDICE UNIDAD 1 NOCIONES BÁSICAS DE EPIDEMIOLOGÍA…………………….……..……. 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGÍA………………………..……... 2. PROCESO SALUD ENFERMEDAD………………………………..……….…. 3. CADENA EPIDEMIOLÓGICA…………....…………………….……..……….. 4. CONCEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA………………....……….. UNIDAD 2 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS……..... 1. SITUACIÒN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS…….…………… 2. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD……………………………..………… 3. DIAGNÓSTICO……………………….…………………..…………….……….. 4. NORMAS ESPECIFICAS PARA TRATAMIENTO DE CASOS ………..……. 5. PROGRAMACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN…………..……………. 6. DETECCIÓN DELSINTOMÁTICO RESPIRATORIO………………….…..…. UNIDAD 3 ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y PREVALENTES…………………….. 1. MAL DE CHAGA - TRIPA NOSOMIASIS AMERICANA) ……….………….. 2. MALARIA (PALUDISMO)………………………………….……….….……… 3. LEISHMANIASIS…………………………….………………………..………... 4. DENGUE……………………………………………………………..….………. 5. ZIKA………………………………………………………………...…………… 6. CHIKUNGUNYA…………………………………..……………….…………… 7. FIEBRE AMARILLA…………………………………………………..…….….. 8. ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y PREVALENTES………………...…… 9. RABIA HUMANA…………………………………………………..…….…….. 10. COLERA……………………………………..………….……………………… 11. LEPRA………………………………………………….…………..…………... 12. COVID 19………………………………………………………….…..……….. UNIDAD 4 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y PREVALENTES……………… 1. FACTORES DE RIESGO ATRIBUIDOS A LOS INADECUADOS ESTILOS DE VIDA………………………………………………………….…... 2. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES………………………..……….…... 3. PROMOCIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE……………...…… UNIDAD 5 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD……………………. 1. DETERMINANTES DE LA SALUD………………………………..….………. 2. ATENCION INTEGRAL INTERCULTURAL…………….………………..….. 1 2 7 11 15 22 23 26 32 35 45 48 54 55 59 63 67 72 78 82 86 86 100 103 107 114 115 127 141 151 162 167

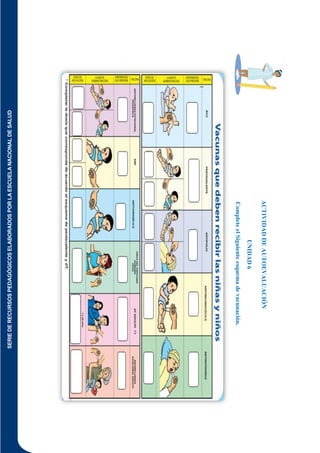

- 16. 3. SALA SITUACIONAL………………………………..….……………………… 4. CARPETA FAMILIAR FUNCIONAL………………………….………..……... 5. FAMILIOGRAMA…………………………..…………………….…………….. UNIDAD 6 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION……………………………... 1. COMPONENTES…………………………………...…………………………… 2. ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES…………………………………. 3. ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACION VIGENTE………………..….… 4. CADENA DE FRIO………………………………………………….…….……. 171 176 179 187 188 189 193 239

- 17. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería Competencia General Identifica enfermedades prevalentes del país, realizando acciones de promoción, prevención, control, vigilancia y notificación al nivel de atención correspondiente basadas en Normas Nacionales para contribuir en el control de las enfermedades con principios de ética y moral. Dimensiones RESENTACIÓN Comprende las bases teóricas de la vigilancia epidemiológica basada en Normas Nacionales vigentes para realizar correctamente sus acciones con el equipo de salud. Aplica las normas establecidas para la vigilancia epidemiológica en el seguimiento y control de las enfermedades en servicio y comunidad. Demuestra responsabilidad y ética profesional durante la vigilancia epidemiológica durante el servicio y hacia la comunidad basada en principios deontológicos para la interacción con la población.

- 19. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 1 UNIDAD 1 NOCIONES BÁSICAS DE EPIDEMIOLOGÍA Introducción Competencia general Unidades de competencia Comprende la importancia de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevalentes en las regiones del país. Analiza los conceptos básicos y la historia de la epidemiología. Identifica el proceso de salud y enfermedad. Compara los diferentes niveles de prevención de la enfermedad. Analiza la importancia de la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. La epidemiología es el estudio que se efectúa sobre el pueblo o la comunidad en lo referente a los procesos de salud y enfermedad. Las condiciones cambiantes de salud representan riesgos para la población y retos para los servicios y personal de salud, es por eso que la vigilancia epidemiológica ha demostrado en las últimas décadas, ser una de las herramientas más importantes con que cuenta la salud. Esta unidad está elaborada con la finalidad de acercar a los estudiantes a los conocimientos básicos de la epidemiología y para que tengan una clara comprensión de la vigilancia epidemiológica. A continuación, se desglosa a manera de introducción algunos compontes del maravilloso mundo de la epidemiología.

- 20. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 2 TEMA 1 CONCEPTOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGÍA La epidemiología desde sus orígenes experimentó cambios a través del tiempo en cuanto a su significado y diversidad de contexto es por eso que invitamos al lector a revisar algunos de los conceptos. Según la OMS la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. La epidemiología es una ciencia médica, que estudia los problemas de salud, tomando a la comunidad como unidad de trabajo (Bocalandro, 1989), es una disciplina integral, cuya metodología de trabajo permite la investigación del proceso de salud y enfermedad. Etiológicamente se desglosa en tres raíces Epi-encima, Demos-pueblo o comunidad, Logos- estudio o tratado. La epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados; cómo se distribuyen geográficamente y en qué tiempo se presentan los eventos de salud y enfermedad; con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento. Entender la epidemiología es de un inmenso valor para todos aquellos que están dedicados a ayudar al ser humano desde el área de la salud. Fuente: G. Restrepo, J. González

- 21. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 3 1.1.PRINCIPIOS DE LA EPIDEMIOLOGÍA a) Disciplina eminentemente colectiva (estudia el problema de salud- enfermedad como fenómeno colectivo o de masa) b) Toma a la comunidad como unidad de trabajo. c) Tiene un método de estudio propio (método epidemiológico), que no es otra cosa que el método científico. d) Emplea los conocimientos de otras disciplinas. e) Su función es eminentemente preventiva. f) Como ciencia colectiva que es, la epidemiología encierra una forma de actuación aplicable al estudio de todos los tipos de enfermedades o alteraciones de la salud (Bocalandro, 1989). Fuente: G. Restrepo, J. Gonzáles 1.2.CONCEPTO ECOLÓGICO MULTICAUSALIDAD La enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto (OPS/OMS et al, 2011), hace referencia a la existencia de otros factores como ser: la miseria, desnutrición, insalubridad, además de la presencia necesaria de las bacterias para que ocurra. Hoy se sabe que nada es el producto de un solo componente. La multicausalidad parece reafirmar la certeza de la “complejidad”. En el intento de ordenar y clasificar el sorprendente mundo etiológico se habla de causas necesarias y suficientes.

- 22. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 4 Fuente: G. Restrepo, J. González La gráfica expresa un ejemplo de la génesis de la Tuberculosis: cómo distintos componentes “causales” permiten que aparezca la enfermedad. Algunos pueden tener más “peso” que otros, pero, al fin y al cabo, es la suma de todos los que completan el “pastel” causal (círculo). Según Rothman y Greenland (2005), el modelo de multicausalidad implica que “una enfermedad en particular puede ser causada por más de un mecanismo causal, y cada mecanismo causal involucra la acción conjunta de múltiples causas componentes”

- 23. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 5 1.3. EXPRESIONES E INDICADORES DE USO FRECUENTE EN LA EPIDEMIOLOGÍA Figura: Frecuencia • Son aquellos que aparecen aisladamente en una comunidad sin conexión aparente entre ellos. Casos Esporadicos •Ocurre cuando una enfermedad invade súbitamente y se incrementa en relación con su estado anterior. Epidemia • Ocurre cuando una enfermedad actúa sobre los individuos de una comunidad en forma constante y más o menos uniforme, durante un largo periodo. Endemia •Ocurre como consecuencia de una enfermedad que actúa en forma súbita y sucesiva, sobre grupos comunitarios altamente susceptibles, lo que afecta a todos los países (2). Pandemia •Aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico. Brote • La tasa de incidencia se define como el número de casos nuevos de una enfermedad. Incidencia • La tasa de prevalencia se define como el número de casos nuevos y existentes de una enfermedad. Prevalencia • Cantidad de personas que mueren por diferentes causas en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. Mortalidad • Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. Morbilidad • Cantidad de personas que mueren por la misma causa en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. Letalidad

- 24. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 6 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NOCIONES BÁSICAS DE LA EPIDEMIOLOGÍA 1. Defina epidemiología en sus propias palabras ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Investigue la historia de la epidemiología y complete el siguiente mapa mental. Historia de la Epidemiología

- 25. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 7 TEMA 2 PROCESO SALUD ENFERMEDAD 2.1. DEFINICIÓN DE SALUD Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 2.2. DEFINICION DE ENFERMEDAD Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa (quebranto del propio sistema de defensa natural). 2.3. DETERMINANTES PRINCIPALES DEL PROCESO DE SALUD/ENFERMEDAD La epidemiología estudia los procesos de salud/enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estos procesos, cómo se distribuyen los eventos de salud y enfermedad geográficamente y en el tiempo, con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su aparición. Los principios para el estudio de la distribución de dichos eventos de salud se refieren al uso de las tres variables clásicas de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. ¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿quién? son tres preguntas básicas que el epidemiólogo tiene que hacerse en forma sistemática para poder organizar las características y comportamientos de las enfermedades y otros eventos de salud en función de las dimensiones temporal, espacial y poblacional que orientan el enfoque epidemiológico.

- 26. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 8 2.4. CONCEPTO ECOLÓGICO DE LA TRIADA EPIDEMIOLÓGICA Conocer los determinantes principales que permiten abrir camino a las investigaciones epidemiológicas actuales, en tanto define la distribución de las enfermedades en términos de persona (población, tiempo y lugar). El nombre se triada ecológica o epidemiológica hace referencia al concepto de ruptura del equilibrio entre estos tres aspectos para que aparezca la enfermedad. El surgimiento de microorganismos nuevos (agentes) y por consiguiente desconocidos para el sistema inmune (huésped), bajo condiciones (ambientales) especiales como ejemplo la pobreza. 2.5. ELEMENTOS FUNDAMENTALES Agente: elemento que actúa como causa determinante y sea capaz de producir una desviación de la salud. Huésped: es todo organismo vivo capaz de albergar a un agente que causa enfermedad, por ejemplo, el ser humano. Ambiente: todos los factores del universo externo que rodean al organismo vivo (los factores ambientales engloban al ambiente social, físico y biológico). Fuente: Epidemiologia, Armijo, RR. 1978

- 27. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 9 2.6. HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD Es la evolución natural de cualquier proceso patológico, desde su inicio hasta su resolución, sin que intervenga la mano del hombre. Se le llama así a la relación ordenada de acontecimientos que resultan de la interacción del ser humano con su ambiente, que lo llevan del estado de salud a la enfermedad. Es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso, cuando se abandona a su propio curso. Se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y termina con la recuperación, la discapacidad o la muerte. En las enfermedades transmisibles, el período de latencia es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. El período de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. En el caso de las enfermedades no transmisibles se considera que el período de latencia corresponde al período que transcurre entre el desarrollo de enfermedad. Para estudiar a las enfermedades la epidemiología propone a estas fases: 2.6.1. Fase pre patogénica: estudia a la enfermedad con sus referentes antes de que el huésped se enferme. En este momento se estudia las características que pueden influir en la enfermedad en la interacción de esta triada. En esta fase se supone que existe un equilibrio que evita que aparezca la enfermedad y cuando éste se rompe se crean las condiciones para que el ser humano se enferme. 2.6.2. Fase patogénica: es el estudio que precede al momento en que el agente de la enfermedad ya comprometió al huésped. Puede tener: a) Una fase subclínica, donde se está enfermo y no se sabe (solo pruebas de laboratorio podrían detectarlo). b) Una fase clínica, cuando la enfermedad hace su aparición a través de las manifestaciones. c) Fase de desenlace, cuando se desenlaza en la recuperación con o sin secuelas y/o la muerte, siendo, por ende, el momento donde se construye el pronóstico de las enfermedades. Figura: Historia de la enfermedad.

- 28. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 10 2.7. NIVELES DE PREVENCION Prevención primordial: cuyo objetivo es evitar el surgimiento y la consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyen a elevar el riesgo de la enfermedad. Es necesaria frente a enfermedades no trasmisibles y a los efectos mundiales de la contaminación atmosférica, para aumentar la esperanza de vida en las personas. Prevención primaria: busca limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. Implica dos estrategias a menudo complementarias y reflejan dos puntos de estrategias la poblacional y la de grupo de riesgo, que son medidas de protección de la salud, en general a través de esfuerzos personales y comunitarios. Prevención Secundaria: su objetivo no es reducir la incidencia de la enfermedad sino reducir su gravedad y duración y, en consecuencia, reducir las complicaciones y la letalidad de la enfermedad. Prevención terciaria: se dirige a la reducción del progreso y las complicaciones de una enfermedad ya establecida mediante la aplicación de medidas orientadas a reducir secuelas y discapacidades, minimizar el sufrimiento y facilitar la adaptación de los pacientes a su entorno. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PROCESO DE SALUD Y ENFERMEDAD Lee la siguiente “Historia de la epidemia VIH-SIDA” Escanea la siguiente imagen 1. Realice un comentario de la lectura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 29. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 11 TEMA 3 LA CADENA EPIDEMIOLÓGICA La cadena epidemiológica es un modelo práctico que permite reconocer cada uno de los eslabones que intervienen en el mecanismo de transmisión de una enfermedad, para identificar dónde se puede actuar, aplicando medidas de prevención y control y de esta forma evitar su aparición. Dado que el estudio de las infecciones ha sido una de las áreas donde la epidemiología ha demostrado su desarrollo, la identificación de la ruta que sigue un agente infeccioso permite diseñar conceptualmente una cadena con los siguientes eslabones: 3.1. Agente: es un factor que puede ser un microorganismo, sustancia química, o física, su presencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad la cual se divide en biológicos y no biológicos. Ejemplo de algunos microorganismos que son agente causal: Bacterias: conjunto grande de microorganismos unicelulares, pueden causar enfermedades mediante invasión directa de los tejidos o por la formación de toxinas. Ejemplo: Estreptococos, Salmonellas, Clostridiumtetani. Virus: invaden las células de los tejidos vivos y se multiplican dentro de los mismos. Ejemplo: virus del sarampión, de la rabia, de la poliomielitis, fiebre amarilla, virus de Inmunodeficiencia Humana, etc. Los hongos: son organismos multicelulares parecidos a las plantas. Obtienen los nutrientes de las plantas, los alimentos y los animales en ambientes húmedos y cálidos. Parásitos: se agrupan en dos categorías: a) microscópicos como los protozoarios. Ejemplo: la amiba, los tripanosomas, los plasmodios. b) macroscópicos como los metazoarios. Ejemplo: Ascarislumbricoides. Rickettsias: se transmiten por lo general por medio de un vector artrópodo. Ejemplo: el tifus. 3.2. Reservorio: es el hábitat normal en que vive, se multiplica y/o crece un agente infeccioso. Los reservorios incluyen a los seres humanos, los animales y el ambiente, y pueden o no ser la fuente de la cual es transferido un agente a un huésped. A su vez, los portadores asintomáticos pueden ser cualquiera de las personas que están incubando una enfermedad o quienes están en convalecencia. 3.3. Puerta de salida: salida del agente causal del reservorio al huésped; por ejemplo, por vía respiratoria (al toser o hablar) o intermitente como la vía intestinal, urinaria, mamaria, piel y mucosas, o por eliminación mecánica (a través de las heridas o picaduras de vectores).

- 30. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 12 3.4. Modo de transmisión: el modo de transmisión es la forma en que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Se debe entender qué usa el microorganismo para transportarse desde la fuente de la infección hasta el sujeto que se puede enfermar (susceptible). Estas vías se han clasificado como: a. Directa: aquella en la cual se usa el menor número de intermediarios, donde la enfermedad se disemina persona a persona. Un buen ejemplo son las enfermedades de transmisión sexual donde el infectado contagia al contacto de manera directa. b. Indirecta: referida al uso de transportes por parte de los agentes infecciosos, condición que permite suponer que los agentes infecciosos son más resistentes (duran más fuera de donde se originan). La forma de trasportarse puede ser a través de vehículos inanimados (agua, leche, alimentos, suelo, aire, polvo u objetos contaminados). La otra forma es por vehículos animados, denominados también vectores y se subdividen en aquellos que sólo lo trasportan (moscas en sus patas) o aquellos en que el microorganismo utiliza el metabolismo del vector en su desarrollo, Por ejemplo, el paludismo. 3.5. Puerta de entrada: lugar o localización exacta del cuerpo del ser vivo. Se refiere a la forma en la que el microorganismo entra en el susceptible. Existe una relación entre la fuente de salida y la de entrada (por donde sale, entra). Conjuntivitis Aparato respiratorio Aparato digestivo Tracto genitourinario Piel, heridas, mordeduras. 3.6. Susceptibilidad del huésped: es cualquier hombre o animal sano, capaz de sufrir una desviación en la salud (OPS/OMS et al, 2011). Se refiere a los individuos que por no tener inmunidad o algún tipo de resistencia al agente infeccioso les puede dar la infección. Edad Estado nutricional Condiciones de vida y de trabajo Susceptibilidad/resistencia/inmunidad

- 32. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 14 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE CADENA EPIDEMIOLÓGICA 1. ¿Qué es la cadena epidemiológica y para qué sirve? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecto contagiosa que afecta a las personas de condición socioeconómica baja, sin defensas y susceptibles; ésta puede evitarse mediante la inmunización activa; el agente causal es el bacilo de koch; la enfermedad se transmite por las gotitas de fluger y el aire; se propaga por vía directa del sano al enfermo, el enfermo debe ser tratado médicamente. Los niños deben ser vacunados al poco tiempo de nacer. Complete las siguientes preguntas: ¿Cuál es el agente causal?............................................ ¿Cuál es el reservorio?................................................. ¿Cuál es la puerta de salida?........................................ ¿Cuál es la vía que sigue?............................................. ¿Cuál es la puerta de entrada?...................................... ¿Cuál es el huésped susceptible?...................................

- 33. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 15 TEMA 4 CONCEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que vigilar significa observar cuidadosamente a una persona o cosa para seguir su evolución o desarrollo y atenderla de manera cuidadosa. Entenderemos por vigilancia epidemiológica al proceso continuo y dinámico en el que se recolectan, analizan e interpretan los datos de salud (SEDES, 2010), procedimiento que es necesario para la planificación, ejecución y evaluación de las políticas de salud pública; la difusión oportuna de estos datos son de utilidad para que las personas indicadas puedan tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños. La vigilancia epidemiológica debe buscar y obtener información para la acción y verificar el resultado de la misma. Debe aplicar la observación y el análisis rutinario de la ocurrencia y distribución de los eventos o fenómenos de salud-enfermedad, así como los factores que los determinan o contribuyen a dicho proceso; de esta manera, las acciones de control serán más eficientes y eficaces y al mismo tiempo permitirán evaluar el impacto de las intervenciones realizadas. 4.1. USOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Permite estimar, medir o calcular la magnitud de un problema de salud con el análisis descriptivo de las variables básicas de lugar, tiempo y persona, lo que ayuda, entre otras cosas, a priorizar las acciones para la toma de decisiones. Las variables básicas a estudiar son: El número de casos, El grupo de edad más afectado, El lugar donde están ocurriendo los casos, En qué momento están ocurriendo los casos. LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ES INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN Observar Analizar Vigilancia

- 34. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 16 a) Se puede establecer el comportamiento o la historia natural de la enfermedad e identificar si existe un patrón de estacionalidad de acuerdo a la ocurrencia de casos por semanas epidemiológicas. b) Se puede establecer si los casos corresponden a un brote epidémico o si son casos endémicos, además de determinar si son casos autóctonos o importados desde otro país o región del mundo. c) Ayuda a documentar la distribución y/o propagación de un fenómeno de salud, como parte del cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). d) Permite identificar el agente patógeno que está provocando la enfermedad, a través del diagnóstico de laboratorio para tomar las medidas de control adecuadas e) Permite clasificar los casos sospechosos mediante el uso de las definiciones de caso establecidas en este protocolo. La clasificación final es obligatoria para confirmar o descartar por laboratorio, clínica o nexo epidemiológico. f) La vigilancia epidemiológica debe permitir verificar el impacto de las acciones de control. Si se comprueba que las intervenciones no han sido exitosas, se debe cambiar de estrategia. La vigilancia permanente permite verificar el cambio en las características clínicas y epidemiológicas. Lo que hoy es una buena definición de caso, al poco tiempo puede quedar desactualizada en el contexto de la sensibilidad y/o la especificidad que se necesite, en función de los cambios detectados. 4.2. FORMAS DE VIGILANCIA 4.2.1. VIGILANCIA PASIVA:(Rutinaria) se refiere a los sistemas de vigilancia que se manejan de manera rutinaria, donde los datos llegan de manera espontánea al Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), a partir de pacientes que acceden a los servicios de salud y a quienes se les asigna algún diagnóstico de padecimiento sujeto a vigilancia epidemiológica. Figura. Fuentes de recolección vigilancia pasiva 4.2.2. VIGILANCIA ACTIVA: se puede realizar una vigilancia activa que significa salir a buscar esta información o datos que son de interés para tener un diagnóstico de la situación en cuestión y para confirmar la ausencia o presencia de casos que son objetos de denuncia notificación o comentarios. Se la realiza en establecimientos de Registros de morbi-mortalidad y mortalidad, datos demográficos. Historias de consultas, libros de hospitalización, certificados de defunción. Notificación de enfermedades colectivas, anuarios estadísticos y otros.

- 35. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 17 salud, comunidad, instituciones o grupos organizados, autoridades, líderes comunitarios, etc. Esta vigilancia se puede realizar tanto dentro del servicio (institucional), como fuera del servicio de salud (comunitaria). Se busca donde se produce el evento o problemas de salud, acuda o no el sujeto a centros de atención médica. Figura. Fuentes de sistemas de recolección vigilancia activa. La Información activa es recogida en terreno, sea por encuesta sistemática o especializada. Por otra parte, la vigilancia epidemiológica tiene tres elementos indispensables y complementarios entre sí. a. Vigilancia comunitaria: consiste en conformar una red de vigilantes de la comunidad, puede tratarse de líderes comunitarios u otros actores sociales colectivos: medios de comunicación, juntas vecinales, ONGs, iglesia, sistema educativo, organizaciones juveniles y otras organizaciones de base - que se transformen en informantes activos de los casos sospechosos que se produzcan en sus lugares de residencia. Estas personas serán el canal de comunicación directo entre la comunidad y el sistema de salud. b. Vigilancia institucional: es la que se realiza en el establecimiento de salud y es analizada en función de los casos sospechosos de enfermedades inmunoprevenibles que son detectados y notificados mediante las fichas de investigación epidemiológica. c. Vigilancia centinela: es la que se lleva a cabo estableciendo sitios u hospitales que cumplan la función de identificar, notificar, investigar y clasificar los casos esperados de una enfermedad determinada. 4.3. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Las actividades más importantes de la vigilancia epidemiológica son: 1. Recolección de datos 2. Análisis e interpretación 3. Ejecución de acciones 4. Distribución de la información sobre la enfermedad y de los resultados de las medidas aplicadas. Recolección de datos Las fuentes de datos más comunes en vigilancia epidemiológica son: Investigaciones de casos individuales. Encuestas de morbi-mortalidad, epidemiológicas inmunológicas Estudio de reservas o animales o vegetales y su distribución. Estudio de vectores para enfermedades transmisibles. Investigación de brotes y de laboratorio. Las investigaciones de terreno.

- 36. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 18 a) Notificación de casos: es el procedimiento principal de la vigilancia mediante el cual los servicios de salud públicos y privados informan rutinaria y obligatoriamente a la autoridad sanitaria sobre la atención de eventos sujetos a vigilancia. b) Registros: son sistemas permanentes de captación de eventos ejecutados por instituciones públicas o privadas donde se recogen regularmente la ocurrencia de ciertos eventos (nacimiento, defunciones, hospitalización, inmunización, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, asistencia escolar y laboral). Análisis e interpretación de datos Se basa en la consolidación, presentación, agrupamiento y ordenamiento de los datos recolectados en cuadros, figuras o mapas que pueden facilitar su análisis e interpretación. El análisis básicamente es un proceso de comparación de datos en relación a características y atributos de tiempo, persona y espacio, cuyo propósito es: Establecer las tendencias de la enfermedad, a fin de detectar los cambios que puedan ocurrir en el comportamiento. Identificar los factores asociados y grupos de riesgo. Identificar las áreas en que se pueden aplicar las medidas de control. Ejecución de las medidas de prevención y control Como resultado del análisis de los datos, se iniciará tan pronto sea posible, la aplicación de las medidas de prevención o control más adecuadas de la situación. Distribución de la información Existen varias técnicas de distribución de la información entre las más comunes se tiene: 1. Monitorear permanentemente la notificación de casos (día, semana, mes). 2. Recolectar y ordenar los datos. 3. Analizar e interpretar los datos para llegar a conclusiones y recomendaciones técnicas. 4. Tomar decisiones y ejecutar y/o recomendar las acciones prioritarias. a) Control de viajeros internacionales b) Vigilancia de fronteras c) Advertencia al viajero (tarjeta) d) Vigilancia de febriles (gota gruesa) e) Actividades de control de vectores (vig. entomológica y lucha anti vectorial) f) Estudios epidemiológicos (vulnerabilidad) g) Aislamiento de casos (notificación) h) Control de foco y tratamiento peri focal (SEDES, 2010) 5. Verificar el resultado de las acciones 6. Socializar el proceso y el resultado de la vigilancia epidemiológica

- 37. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 19 4.4. ELEMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Figura. Elementos de la vigilancia epidemiológica ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ¿Explique con sus palabras la importancia de la vigilancia epidemiológica? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mencione la diferencia entre la vigilancia pasiva y activa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- •Recoleccion de datos ENTRADA •Procesamiento de datos. •Análisis e interpretación. PROCESO •Divulgación de la información relacionada con la publicación de informes y boletines a los sectores interesados. •Toma de decisiones para la acción •Evaluación: no solamente de la información, sino de las medidas tomadas. (6) SALIDA

- 38. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 20 ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN UNIDAD 1 Resuelva el siguiente crucigrama. HORIZONTAL 1. Es proceso continuo y dinámico, en la que se recolecta, analiza e interpreta los datos de salud. 2. Se limita a recoger los datos de información en el centro de salud. 3. Indique el primer eslabón de la cadena epidemiológica 4. Ocurre como consecuencia de una enfermedad que actúa en forma súbita y sucesiva, sobre grupos comunitarios altamente susceptibles, lo que afecta a todos los países. 5. Tercer elemento fundamental de la triada ecológica del proceso de salud y enfermedad. VERTICAL 6. Se busca la información donde se produce el evento o problemas de salud. 7. Ocurre cuando una enfermedad actúa sobre los individuos de una comunidad en forma constante y más o menos uniforme, durante un largo periodo. 8. Es el hábitat normal en que vive, se multiplica y/o crece un agente infeccioso. 9. Es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de síntomas. 10. Etiológicamente se desglosa en tres raíces Epi-encima, Demos-pueblo o comunidad, Logos-estudio o tratado 1 6 7 4 3 8 5 2 10 9

- 39. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 21 Bibliografía 1. OMS. World Health Organzation. [Online].; 2019 [cited 2019 07 11. Available from: htt://www.who.int/topics/epidemiology/es/. 2. Bocalandro LOL. ENFERMERÍA - EPIDEMIOLOGÍA Camaguey; 1989. 3. Zuazo J. et al. Introducción a la Salud Pública Cuba: Ciencias Médicas; 2008. 4. OPS/OMS et al. Módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades Washington; 2011. 5. Beaglehole R., Bonita R., Kjeiltroim T. Epidemiología Básica Washington, D.C.; 1994. 6. Guillermo Restrepo Ch. Juan Carlos González. TEXTO BÁSICO DE BIOMETRÍA Bogotá-Colombia; 2010. 7. SEDES. Vigilancia Epidemiológica. [Online].; 2010 [cited 2019 junio 28. Available from: https://www.sedeslapaz.gob.bo/unidades/epi/ve. 8. MINISTERIO DE SALUD BOLIVIA. Manual de enfermedades inmunoprevenibles- PAI. 357th ed. La Paz; 2016.

- 40. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 22 UNIDAD 2 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Introducción Competencia general Unidades de competencia Aplica las normas del Programa Nacional de Control de Tuberculosis Analiza la situación epidemiológica de la tuberculosis. Describe la enfermedad de la tuberculosis. Identifica un sintomático respiratorio mediante la búsqueda activa y pasiva, toma correctamente la muestra de esputo y realiza seguimiento al usuario en tratamiento. Comprende las normas técnicas del programa de Tuberculosis, realizando la programación y de sistematización de información. La tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa que mayor mortalidad ha causado en la historia de la humanidad. A pesar de que el cuadro clínico de la enfermedad fue reconocido desde los tiempos de Hipócrates, 400 años AC, fue hasta en 1882 que Roberto Koch en Alemania, descubrió el agente causal del daño orgánico. La tuberculosis es una enfermedad crónica infectocontagiosa, causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones (85%) del ser humano. El síntoma principal es la tos, que suele ser productiva a veces acompañada de esputos sanguinolentos, de disnea o dolor torácico. Se acompaña además de síntomas generales como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. En esta unidad se encuentra la estandarización de las normas técnicas del manejo de la tuberculosis, su aplicación en el sistema nacional de salud del país, la sistematización de la información, y sobre todo la prevención para poner fin a la TB.

- 41. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 23 TEMA 1 SITUACIÒN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS 1.1. A NIVEL MUNDIAL A nivel mundial la mortalidad por tuberculosis ha descendido en un 47%; luego de establecerse los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el diagnóstico y el tratamiento eficaz de la tuberculosis se estiman 43 millones de vidas salvadas (SALUD, 2017). La tuberculosis es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo. En 2017, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,3 millones de personas con VIH), y que 230 000 niños murieron debido a esta causa (incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH). 1.2. A NIVEL LATINOAMÉRICA En 2017, la OMS estimó 282.000 nuevos casos de tuberculosis en las Américas, 11% de los cuales fueron personas viviendo con VIH. Un total de diez países concentraron el 87% de los casos; Brasil, Colombia, Haití, México y Perú reportaron dos tercios del total de casos y muertes. Se estima que 24.000 personas murieron en el 2017 a causa de la tuberculosis en la región, 6.000 de las cuales estaban coinfectadas con VIH, señala un informe de la OPS publicado en septiembre de 2018. Figura. Países con mayor número de casos estimados de TB en las Américas 2017. Nº PAIS CASOS ESTIMADOS PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CASOS PORCENTAJE ACUMULADO 1 Brasil 91.000 32% 32% 2 Perú 37.000 13% 45% 3 México 28.000 10% 55% 4 Haití 20.000 7% 62% 5 Colombia 16.000 6% 68% 6 Venezuela 13.000 5% 73% 7 Argentina 12.000 4% 77% 8 Bolivia 12.000 4% 81% 9 Estados Unidos 10.000 4% 85% 10 Ecuador 7.200 3% 87% Resto de América 35.800 13% 100% Total 282.000 100% 100%

- 42. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 24 1.3. A NIVEL NACIONAL En Bolivia, la gestión 2017 reportó 7.538 personas enfermas con Tuberculosis (TB), los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz concentran el 79% de los casos, mientras que 192 corresponden a los centros penitenciarios. Esta situación epidemiológica fue evaluada por el equipo técnico del Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud y los nueve programas departamentales para definir acciones destinadas a cumplir las metas del Plan Nacional de Control de TB en Bolivia 2016-2020. Figura. Número de casos a nivel departamental en Bolivia gestión 2016

- 43. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 25 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SITUACIÒN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS 1. Investigue e indique los datos actuales de tuberculosis a nivel nacional. LA PAZ--------------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CRUZ------------------------------------------------------------------------------------------ COCHABAMBA--------------------------------------------------------------------------------------- ORURO------------------------------------------------------------------------------------------------- POTOSÍ-------------------------------------------------------------------------------------------------- SUCRE--------------------------------------------------------------------------------------------------- TARIJA------------------------------------------------------------------------------------------------- BENI------------------------------------------------------------------------------------------------------ COBIJA------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Cuál es tu opinión sobre los datos estadísticos a nivel nacional? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

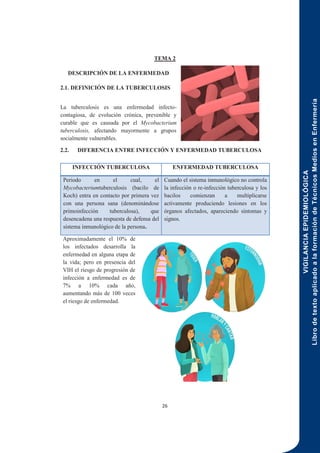

- 44. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 26 TEMA 2 DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 2.1. DEFINICIÓN DE LA TUBERCULOSIS La tuberculosis es una enfermedad infecto- contagiosa, de evolución crónica, prevenible y curable que es causada por el Mycobacterium tuberculosis, afectando mayormente a grupos socialmente vulnerables. 2.2. DIFERENCIA ENTRE INFECCIÓN Y ENFERMEDAD TUBERCULOSA Aproximadamente el 10% de los infectados desarrolla la enfermedad en alguna etapa de la vida; pero en presencia del VIH el riesgo de progresión de infección a enfermedad es de 7% a 10% cada año, aumentando más de 100 veces el riesgo de enfermedad. INFECCIÓN TUBERCULOSA ENFERMEDAD TUBERCULOSA Periodo en el cual, el Mycobacteriumtuberculosis (bacilo de Koch) entra en contacto por primera vez con una persona sana (denominándose primoinfección tuberculosa), que desencadena una respuesta de defensa del sistema inmunológico de la persona. Cuando el sistema inmunológico no controla la infección o re-infección tuberculosa y los bacilos comienzan a multiplicarse activamente produciendo lesiones en los órganos afectados, apareciendo síntomas y signos.

- 45. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 27 2.3. FORMA DE TRANSMISIÓN La transmisión es el paso del bacilo de una persona enferma a otra sana, siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión de la tuberculosis (una persona enferma infecta a una persona sana al hablar, reír, estornudar, cantar y sobre todo al toser expulsando gotitas de flugger. Los factores que favorecen la transmisión son: 2.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS UNO Concentración de los bacilos. DOS Poca ventilación e iluminación., hacinamiento. TRES Grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo. SÍNTOMAS GENERALES (Pulmonar y Extrapulmonar) Hiporexia o anorexia (disminución o pérdida del apetito). • Astenia y adinamia (pérdida de fuerza muscular y de energía). • Pérdida de peso. • Fiebre y diaforesis nocturna (sudoración nocturna). Malestar general. (Salud M. d., Manual de Normas Técnicas de Tuberculosis, 2009)

- 46. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 28 SÍNTOMAS ESPECÍFICOS (Pulmonar y Extrapulmonar) Tos con expectoración por más de 15 días • Expectoración hemoptoica (manchada con sangre). • Hemoptisis (sangre abundante viva proveniente de los pulmones). • Disnea (dificultad para respirar). • En la extrapulmonar de acuerdo al órgano afectado. Sintomático Respiratorio (SR) es la persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días.

- 47. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 29 2.5. FORMAS DE TUBERCULOSIS Los casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados de tuberculosis también se clasifican por: Localización anatómica de la enfermedad Historia de tratamiento previo Condición de VIH LA TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR NO ES CONTAGIOSA Tuberculosis pulmonar (TBP):se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, que implica el parénquima pulmonar o el árbol traqueo bronquial. La tuberculosis extrapulmonar (TBE):se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra otros órganos que no sean los pulmones, por ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges. Clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad

- 48. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 30 2.6. PERIODO DE INCUBACIÓN Alrededor de 4 a 12 semanas, desde el momento de la infección hasta la aparición de las lesiones de la infección primaria. Sin embargo, pueden transcurrir años hasta que esta infección primaria llegue a evolucionar hacia una forma de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar activa. 2.7. SUSCEPTIBILIDAD Todos los seres humanos son susceptibles a la infección tuberculosa, más aún, los que presentan algún estado de inmunodepresión como el VIH, la diabetes, pacientes tratados crónicamente con corticoesteroides o malnutridos. 2.8. COMPLICACIONES Hemopsis: la hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. Puede deberse a múltiples causas e incluye la tinción del esputo con estrías de sangre (expectoración hemoptoica), la hemoptisis franca (emisión únicamente de sangre) y la hemoptisis masiva (expectoración de sangre fresca en cantidades importantes). Insuficiencia respiratoria: La insuficiencia respiratoria (insuficiencia pulmonar) es una enfermedad en la cual disminuyen los valores de oxígeno en la sangre o aumentan los de dióxido de carbono de forma peligrosa. Bronquiectasia: aumenta la producción de moco, las células ciliadas están destruidas o dañadas y algunas zonas de la pared bronquial permanecen en una inflamación crónica y se destruyen. 2.9. DEFINICIONES DE CASO Caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado: es aquel que tiene una muestra biológica positiva por baciloscopía, cultivo o prueba rápida molecular (como el GeneXpert MTB/RIF y otros); todos estos casos deben ser notificados independientemente si inició o no tratamiento. Caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado: es aquel que ha sido diagnosticado con tuberculosis por un médico quien ha decidido dar al paciente un ciclo completo de tratamiento; esta definición incluye casos diagnosticados sobre la base de anomalías a los rayos X, histología sugestiva y casos extra pulmonares sin confirmación de laboratorio.

- 49. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 31 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD Escanea la siguiente imagen 1. Después de leer la información realice un resumen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Escriba en los cuadros vacíos los signos y síntomas de la tuberculosis en las imágenes correspondientes.

- 50. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 32 TEMA 3 DIAGNÓSTICO 3.1. MÉTODO LABORATORIAL (BACTERIOLÓGICO) 3.2.1. Baciloscopía: se obtiene por la muestra de esputo o flema, es el método de diagnóstico más fácil y accesible. Permite identificar las fuentes de transmisión de la tuberculosis. Se realiza el examen microscópico directo de una muestra de expectoración. a) Indicaciones para la obtención de la muestra de esputo: a todo sintomático respiratorio se le debe realizar dos baciloscopías con muestras representativas de expectoración. MUESTRA INDICACIONES Primera Se obtiene al momento en que el personal de salud identifica al SR. Una vez recibida la muestra, se entrega el segundo envase. Segunda El paciente recolecta la muestra al día siguiente, en ayunas (segundo envase) y la lleva al establecimiento de salud. b) Pasos para recolectar la muestra de esputo: el primer paso para asegurar la calidad de la baciloscopía consiste en explicar al Sintomático Respiratorio (SR), con mucha claridad, la importancia de examinar muestras de esputo, la necesidad de recolectar esputo y no saliva, la forma de lograr una buena muestra, dónde colectarla y cómo manipularla hasta entregarla en el laboratorio. a. Debe recogerse antes de la toma de los medicamentos. b. Recoger en espacios abiertos, o habitaciones bien ventiladas, alejado de otras personas. c. Las muestras de esputo deben recolectarse y enviarse en frascos (plástico) de boca ancha no menos de 50 mm de diámetro cerrado herméticamente, volumen de 30 a 50 ml. d. Una buena muestra debe ser de 3 a 5ml, espesa y mucoide. e. Identificar en el envase y en la tapa los datos personales del paciente antes de su envío al laboratorio. f. En caso de transportar la muestra conservarla a 4º C y procesarla antes de los 4 días.

- 51. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 33 c) Conservación y transporte de la muestra: si las muestras de esputo no van a ser procesadas en el día, es aconsejable conservarlas en refrigerador, preferentemente dentro de una caja de plástico. Si no se cuenta con refrigerador, ubicarlas en un lugar fresco y protegidas de la luz. 1.Evitar contaminación de la muestra. 2.A temperatura de 4ºC 3.Correctamente embalado para evitar derrames. 4.Adjuntar la documentación de respaldo correctamente llenada. Los formularios de solicitud de examen contienen la información requerida para cada persona sospechosa de tuberculosis. 5.Protección del calor excesivo y de la luz solar. 3.2.2. Cultivo: es el método con mayor sensibilidad para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de tuberculosis. 3.2.3. GeneXpert MTB/RIF: La prueba GeneXpert MTB/RIF es una Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real, completamente automatizada en un cartucho que puede detectar Mycobacterium tuberculosis (MTB) y resistencia a Rifampicina (RR), en menos de 2 horas. Indicaciones de GeneXpert MTB/RIF: Casos de TB bacteriológicamente confirmados con baciloscopía. Casos de TB BK (-) con signos y síntomas sugestivos de TB. Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad (PPL). Tuberculosis presuntiva en personas con VIH/Sida. Casos de tuberculosis con antecedentes de tratamiento: recaída, fracaso y pérdida en el seguimiento en su último resultado de tratamiento. Tuberculosis presuntiva en el personal de salud. Contactos TB MDR/RR. Diagnóstico de TB a niños menores y mayores de 5 años. 3.2. ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS 3.3.1. Radiografía Siendo la radiografía de tórax una técnica sensible, cabe recalcar que es bastante inespecífica ya que la TB no tiene ninguna imagen radiológica patognomónica 8. Aunque se encuentre imágenes radiológicas compatibles con TB, siempre deben solicitarse los estudios bacteriológicos que la comprueben. 3.3.2 Tomografía computarizada de tórax o de otros órganos y ecografías Estudios que aportan al diagnóstico tanto de tuberculosis pulmonar como de tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, si bien son sensibles no son específicos y también deben complementarse con estudios bacteriológicos.

- 52. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 34 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DIAGNÓSTICO Resolución de caso: hoy acude al centro de salud, la Señora Daniela Paredes de 35 años, la cual presenta una orden para toma de muestra de esputo. ¿Qué procedimiento de enfermería realizara? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Realice un simulacro de la recolección de muestra de esputo. Pega tu foto en cuadro recolectando la muestra correcta.

- 53. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 35 TEMA 4 4.1. NORMAS ESPECÍFICAS PARA TRATAMIENTO DE CASOS Asociado, utilizando un mínimo de cuatro medicamentos antituberculosos. Prolongado, durante un mínimo de 6 meses para lograr eliminar a todas las poblaciones bacilares. En una sola toma, porque la acción terapéutica es mayor cuando los medicamentos son administrados en forma conjunta. Supervisado, para garantizar la toma y cumplimiento del tratamiento hasta la curación. Controlado, con baciloscopías mensuales a partir del 2º mes de tratamiento y cultivo al 4º o 5º mes de tratamiento (en caso de prolongación de la fase intensiva). En dosis kilogramo peso/día y de acuerdo a la forma de presentación de los medicamentos, para evitar sobre o sub dosificación. 4.2. ESQUEMA TERAPÉUTICO Medicamentos antituberculosos Los medicamentos de primera línea, son la base del tratamiento de los casos de tuberculosis susceptible. 4.3. DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA El tratamiento de la tuberculosis se fundamenta en bases bacteriológicas, farmacológicas y operacionales debiendo ser: DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA PRESENTACION DOSIFICACION VIA DE ADMINISTRACI ÓN FRASCO TABLET A TABLET A ASOCIAD A DOSIS DIARIA DOSIS MÁXIMA DIARIA Isoniacida H 100 mg 5 mg / kg peso 300 mg Oral Rifampicina-Isoniacida R/H 300 / 150 mg 10 /5 mg / kg peso 600/300 mg Oral Etambutol E 400 mg 15 mg / kg peso 1200 mg Oral Pirazinamida Z 500 mg 25 mg / kg peso 2000 mg Oral Rifampicina R Suspensión 60 mL 5 ml / 100 mg 10 a 15 mg / kg peso 600 mg Oral

- 54. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 36 4.4. TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS SENSIBLE Para el tratamiento y seguimiento adecuado del paciente, el personal de salud y las personas capacitadas de la comunidad de los diferentes niveles de atención en salud deben: Motivar y facilitar al paciente información completa sobre su enfermedad e insistir en la importancia del cumplimiento estricto del tratamiento y el control de los contactos. Supervisar la administración diaria de lunes a sábado y en una sola toma del tratamiento durante el tiempo establecido para lograr la curación. Brindar atención integral (prueba rápida para VIH y glucemia) y cumplir lo establecido en la normativa. En casos de TB Pulmonar realizar el seguimiento bacteriológico a partir del segundo mes con baciloscopía mensual y cultivo de 4º (si se prolonga la fase intensiva deberá contar con cultivo en el 5º mes de tratamiento). Las baciloscopías de 2º y último mes de tratamiento (6º o 7º) deben solicitarse con 3 días de anticipación para tener resultados en forma oportuna destinados al cambio de fase y al alta de tratamiento. Los enfermos con Tuberculosis Extrapulmonar deben ser evaluados desde el punto de vista clínico y no requieren baciloscopía. Los casos de tuberculosis en población de mayor riesgo como: personas privadas de libertad, personas que viven con VIH, que fueron diagnosticados a través de GeneXpert MTB/RIF, tendrán seguimiento bacteriológico mediante baciloscopía y cultivo. Escanea la siguiente imagen TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS SENSIBLE FASE INTENSIVA FASE DE CONTINUACIÓN INDICACIONES ADMINISTRACIÓN 2 RHZE (2 meses) 52 dosis 4RH (4 meses) 104 dosis Casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar (niños y adultos). Pacientes previamente tratados (con resultado de GeneXpert sensible a Rifampicina) u otro método rápido similar. Diaria Una sola toma Tratamiento Directamente Observado (DOT) por personal de salud. De lunes a sábado

- 55. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 37 4.5. SITUACIONES ESPECIALES EN EL TRATAMIENTO DE LATUBERCULOSIS 4.6. CONDUCTA EN PRESENCIA DE BACILOSCOPÍAS DE CONTROL POSITIVAS DURANTE EL TRATAMIENTO SITUACIONES ESPECIALES EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS INDICACION ESQUEMA CONDUCTA Embarazo 2HRZE / 4 HR Aunque la H y R atraviesan la barrera placentaria, no se ha demostrado que sean teratógenos; solo debe evitarse el uso de la Estreptomicina por ser ototóxica para el feto. Lactancia Una mujer en tratamiento puede seguir dando de lactar. No se debe separar al niño de su madre. Se pueden emplear todos los medicamentos anti-TB Recién nacidos y ancianos Deben seguir el mismo tratamiento del adulto, ajustando la dosis según kilo-peso. Es frecuente la toxicidad e intolerancia medicamentosa en esta población, se recomienda monitorizar las posibles reacciones adversas. Anticonceptivos La R interactúa con las píldoras anticonceptivas y por lo tanto disminuye la eficacia de las mismas. Una mujer que ingiere anticonceptivos debe utilizar otros métodos de anticoncepción mientras utilice rifampicina. Diabetes Mellitus La R disminuye el efecto de los antidiabéticos orales (Glibenclamida), el paciente debe ser referido a Endocrinología o Medicina Interna para el tratamiento antidiabético mientras dure el tratamiento antituberculoso. Paciente con VIH 2 HRZE / 4 HR Seguimiento cercano para vigilar posible RAFA, intolerancia e interacciones. Una vez concluido el tratamiento (2 HRZE / 4 HR), debe continuar con Isoniacida por 6 meses.

- 56. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 38 CONDUCTA EN PRESENCIA DE BASILOSCOPÍA DE CONTROL POSITIVA DURANTE EL TRATAMIENTO BASILOSCOPÍA POSITIVA CONDUCTA AL FINAL DEL SEGUNDO MES Prolongar la fase intensiva por un mes más (total 78 dosis). Lamuestra positiva se debe enviar a cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia. Revisar si el paciente cuenta con prueba de glucemia. En caso de no contar con la misma, realizarla. Buscar otros factores que influyen en la no conversión: VIH,alcoholismo, tratamiento irregular, etc. Verificar en la tarjeta de tratamiento si se administró las 52 dosis. AL FINAL DEL TERCER MES En pacientes que se prolongó la fase intensiva, solicitar cultivo y estar pendientes del resultado de la prueba de sensibilidad y resistencia. Pasar a la fase de continuación. En pacientes que presentan por primera vez basiloscopía positiva, enviar la misma muestra a cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia. Revisar si el paciente cuenta con prueba de glucemia. En caso de no contar con la misma, realizarla. Buscar otros factores que influyen en la conversión: VIH,alcoholismo, tratamiento irregular, etc. Verificar en la tarjeta de tratamiento si se administró las 78 dosis. Seguir con la fase de continuación. AL FINAL DEL CUARTO MES Solicitar cultivo y estar pendientes del resultado de la prueba de sensibilidad y resistencia. Seguir la fase de continuación. En pacientes que presentan por primera vez basiloscopía positiva, enviar la misma muestra a cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia. Revisar si el paciente cuenta con prueba de glucemia. En caso de no contar con la misma, realizarla. Buscar otros factores que influyen en la conversión: VIH,alcoholismo, tratamiento irregular, etc. Verificar en la tarjeta de tratamiento si se administró las 104 dosis. Seguir con la fase de continuación. AL FINAL DEL QUINTO MES Si ya presentó basiloscopía positiva en anteriores meses, verificar el resultado de cultivo y de prueba de sensibilidad y resistencia. Enviar la muestra para realizar examen por GeneXpert MTB/RIF. Si el resultado es TB-RR iniciar tratamiento de segunda línea y el caso debe ser de conocimiento del Comité Departamental TB-DR. Solicitar cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia de la misma muestra. Para fines de notificación el paciente debe ser clasificado y registrado como fracaso. Si presenta basiloscopía positiva por primera vez: enviar la muestra para realizar examen por GeneXpert MTB/RIF. Si el resultado es TB-RR iniciar tratamiento de segunda LÍNEA Y EL CASO DEBE SER DE CONOCIMIENTO del Comité Departamental TB-DR. Solicitar cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia de la misma muestra. Para fines de notificación el paciente debe ser clasificado y registrado como fracaso. Si el resultado de GeneXpert MTB/RIF muestra sensibilidad a rifampicina, iniciar nuevamente tratamiento para TB Sensible con DOT estricto y el caso debe ser considerado por el comité departamental TB- DR. Solicitar cultivo y prueba de sensibilidad y resistencia. Para fines de notificación el paciente debe ser clasificado y registrado como fracaso.

- 57. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 39 4.7. TRATAMIENTO EN NIÑAS(OS) En las niñas(os) se utilizan los mismos medicamentos que en los adultos, sin embargo, las dosis son mayores en niñas(os) con un peso inferior a 25 kilos de acuerdo a la siguiente tabla. Dosificación de medicamentos para tuberculosis en niñas(os) En niñas(os) con peso superior a 25 kilos, las dosis son igual a las del adulto 11. En caso de TB meníngea y TB Osteoarticular el tratamiento debe prolongarse a 12 meses. Seguimiento durante el tratamiento: el seguimiento es fundamentalmente clínico y de forma mensual. Prueba para VIH: las pruebas rutinarias de VIH deben realizarse a todas las niñas(os) con diagnóstico de tuberculosis. 4.8 TUBERCULOSIS DROGORRESISTENTES. - CLASIFICACIÓN BASADA EN LA RESISTENCIA A MEDICAMENTOS Son los pacientes que son resistentes a algún medicamento de la primera línea de los medicamentos antituberculosos, éstos se clasifican de acuerdo a categorías en función a sus pruebas de sensibilidad a los medicamentos de los aislados clínicos confirmados laboratorialmente: • Monorresistente: resistencia a solo un medicamento anti-Tuberculoso de primera línea (DPL). • Polirresistente: resistencia a más de una DPL anti-Tuberculosa (que no sea Isoniacida y Rifampicina a la vez). • Multidrogorresistente (MDR): resistencia conjunta a la Isoniacida y a la Rifampicina. DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSIS EN NIÑAS (OS) Medicamentos de primera línea Presentación Dosificación Vía de administración Frasco Tableta Tableta Asociada Dosis diaria Dosis máxima diaria Isoniacida 100 mg 10 mg /kg peso 300 mg Oral Rifampicina- Isoniacida R/H 300 / 150 mg 15/10 mg /kg peso 600/3000 mg Oral Rifampicina Suspensión 60 ml 5 ml / 100 mg 15 mg /kg peso 600 mg Oral Pirazinamida 500 mg 35 mg /kg peso 2000 mg Oral Etambutol 400 mg 20 mg /kg peso 1200 mg Oral

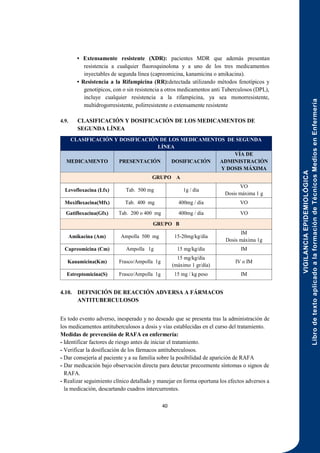

- 58. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 40 • Extensamente resistente (XDR): pacientes MDR que además presentan resistencia a cualquier fluoroquinolona y a uno de los tres medicamentos inyectables de segunda línea (capreomicina, kanamicina o amikacina). • Resistencia a la Rifampicina (RR):detectada utilizando métodos fenotípicos y genotípicos, con o sin resistencia a otros medicamentos anti Tuberculosos (DPL), incluye cualquier resistencia a la rifampicina, ya sea monorresistente, multidrogorresistente, polirresistente o extensamente resistente 4.9. CLASIFICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LÍNEA 4.10. DEFINICIÓN DE REACCIÓN ADVERSA A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS Es todo evento adverso, inesperado y no deseado que se presenta tras la administración de los medicamentos antituberculosos a dosis y vías establecidas en el curso del tratamiento. Medidas de prevención de RAFA en enfermería: - Identificar factores de riesgo antes de iniciar el tratamiento. - Verificar la dosificación de los fármacos antituberculosos. - Dar consejería al paciente y a su familia sobre la posibilidad de aparición de RAFA - Dar medicación bajo observación directa para detectar precozmente síntomas o signos de RAFA. - Realizar seguimiento clínico detallado y manejar en forma oportuna los efectos adversos a la medicación, descartando cuadros intercurrentes. CLASIFICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DE SEGUNDA LÍNEA MEDICAMENTO PRESENTACIÓN DOSIFICACIÓN VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS MÁXIMA GRUPO A Levofloxacina (Lfx) Tab. 500 mg 1g / día VO Dosis máxima 1 g Moxifloxacina(Mfx) Tab. 400 mg 400mg / día VO Gatifloxacina(Gfx) Tab. 200 o 400 mg 400mg / día VO GRUPO B Amikacina (Am) Ampolla 500 mg 15-20mg/kg/día IM Dosis máxima 1g Capreomicina (Cm) Ampolla 1g 15 mg/kg/día IM Kanamicina(Km) Frasco/Ampolla 1g 15 mg/kg/día (máximo 1 gr/día) IV o IM Estreptomicina(S) Frasco/Ampolla 1g 15 mg / kg peso IM

- 59. SERIE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE SALUD 41 DEFINICIÓN DE REACCIÓN ADVERSA A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS DIAGNÓSTICO Y SÍNTOMAS FÁRMACOS INVOLUCRADOS CONDUCTA Gastritis medicamentosa: dolor urente en epigastrio, pirosis, náuseas vómitos gastro alimentarios Z, R, H, E Lfx ,Eth,Z,H,E Administrar protectores gástricos si presenta vómitos, además suspender el tratamiento por 3 días. Si remiten los vómitos continuar con el tratamiento; en caso de que vuelvan a aparecer, suspender el tratamiento y referir a gastroenterología medicina interna. Hiperuricemia : dolores articulares Z Administrar AINES por 5 a 10 días Neuritis periférica: dolor neuriticoparesias y parestesias especialmente en miembros inferiores H , Eth, Cs, Lfx Administrar piridoxina 300 mg / dia por 10 días Síndrome vestibular : mareos y sensación de pérdida del equilibrio S Km , Am Interconsulta a especialista, reajuste de dosis del inyectable, suspensión de estreptomicina. Nefrotoxicidad S, E Km, Am, E Suspender el tratamiento y referir a dermatología Hipersensibilidad medicamentosa: prurito o lesiones dérmicas localizadas (pápulas eritematosas) H, E, Z, R, S Km, Am, Lfx, Eth, Cs, H, E, Z. Suspender el tratamiento y referir a dermatología

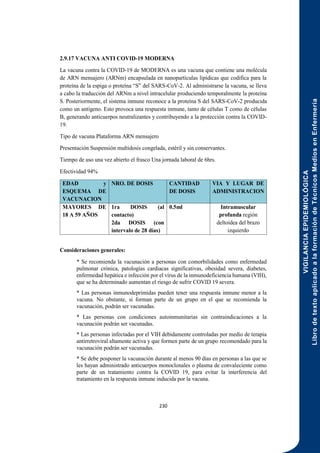

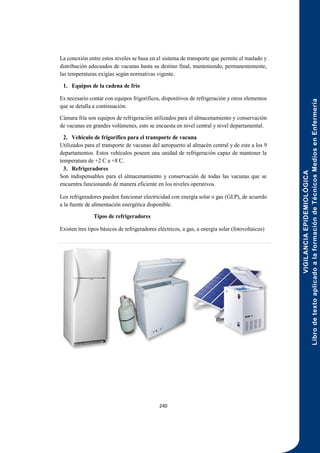

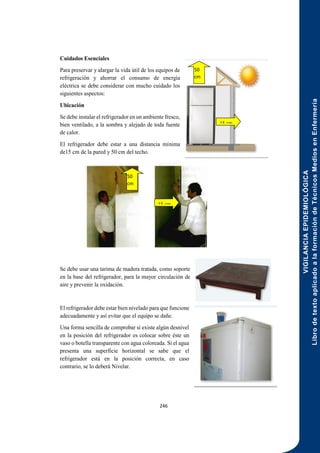

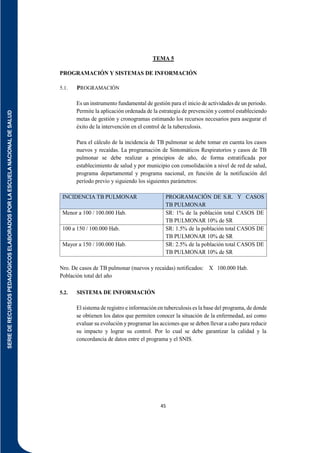

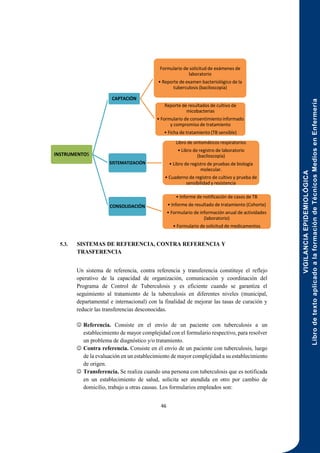

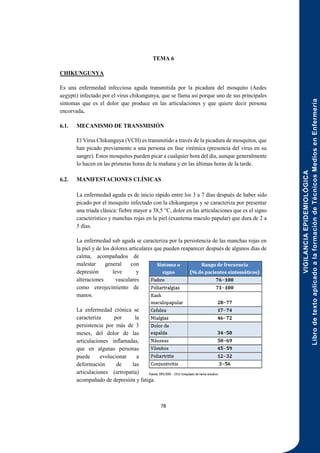

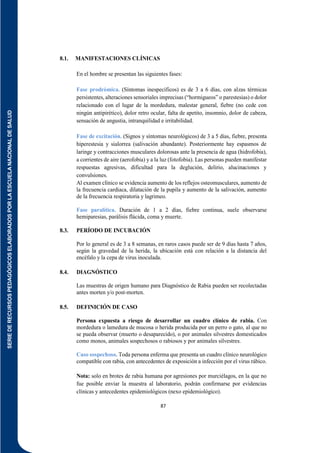

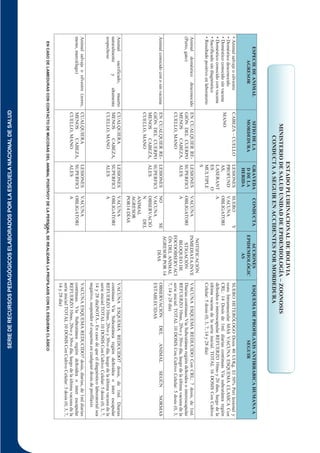

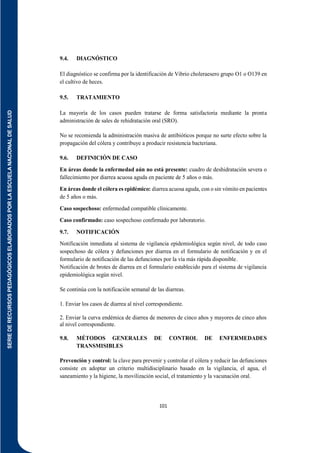

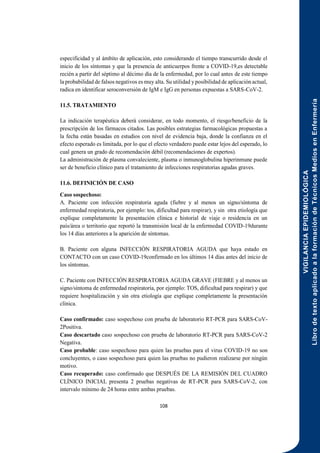

- 60. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Libro de texto aplicado a la formación de Técnicos Medios en Enfermería 42 Los casos nuevos y las recaídas de TB son casos incidentes de TB Pacientes nuevos: que nunca han sido tratados por tuberculosis o que han recibido medicamentos anti tuberculosos por menos de un mes. Otros pacientes previamente tratados, son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado (antes transferencias desconocidas). Pacientes con pérdida al seguimiento, fueron tratados previamente por TB y declarados pérdida al seguimiento de su tratamiento más reciente (antes abandono recuperado). (SALUD, 2017) Pacientes con fracaso, son aquellos previamente tratados por TB y que su tratamiento fracasó al final de su tratamiento más reciente. (SALUD, 2017) Clasificación basada en la historia de tratamiento previo Pacientes con recaída, han sido previamente tratados por TB, declarados curados o con tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento y ahora son diagnosticados con un episodio recurrente de TB 3 (ya sea una reactivación o una reinfección). Pacientes previamente tratados: que han recibido un mes o más de los medicamentos anti tuberculosos en el pasado. Se clasifican además por los resultados de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera: Clasificación basada en la condición de VIH Paciente con TB y estado de VIH desconocido: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que no tiene ningún resultado de la prueba del VIH y no hay otra evidencia documentada de inscripción a la atención del VIH. Si posteriormente se determina el estado de VIH del paciente, este debe ser reclasificado (SALUD, 2017). Paciente con TB y sin VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo de la prueba del VIH realizada al momento del diagnóstico de la TB. Cualquier paciente con TB y sin diagnóstico de VIH en el que posteriormente se confirme presencia de VIH debe ser reclasificado (SALUD, 2017). Paciente con TB y VIH: se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado confirmado de VIH al momento del diagnóstico de TB o posterior al mismo (SALUD, 2017).