Plan de desarrollo la guajira 2016 2019 - parte 3 de 5

- 1. 183 3.4. La salud como un derecho fundamental para la vida. 3.4.1. La salud frente a los derechos La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad1 sino que es sinónimo de un estado de bienestar general tanto individual como social. El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho a al agua (que incluye el derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la alimentación. De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que los países deben asegurar: El derecho al acceso real a la salud y a la oportunidad de la atención El derecho de la primera infancia y la infancia a la salud y a la prioridad de la atención. El derecho al goce efectivo de los beneficios que ofrece el sistema de protección de la salud en Colombia El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades El derecho al acceso a los medicamentos esenciales La promoción de la salud materna e infantil El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados Por último, la educación y la concienciación sobre la salud El Plan Decenal de Salud Pública es un instrumento de política pública para la garantía del derecho a la salud. Se orienta al cumplimiento de las obligaciones que supone su materialización tanto en lo inmediato como en lo progresivo. 1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud”, aprobada en 1946

- 2. 184 El Derecho a la Salud en Colombia ha tenido sustentaciones que lo reconocen como un derecho fundamental en sí mismo, por lo tanto, su garantía es responsabilidad del Estado. Al incorporar el enfoque de determinantes sociales de la salud reconoce la interdependencia de los derechos y la necesidad de trabajar con otros sectores responsables de la garantía de otros derechos Los nuevos objetivos del Desarrollo Sostenible plantean que La salud es un compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de derechos, en el abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo para avanzar significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud, afectar los determinantes sociales de la salud y mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes de Colombia. 3.4.2. Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - (ODS) La temática tiene relación con los siguientes objetivos y metas mundiales de los ODS: Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades Metas: 1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos 2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos 3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 10. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda 11. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los

- 3. 185 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos 12. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 13. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 3.4.3. Articulación del plan de desarrollo territorial – PDT con el plan territorial en salud – PTS El proceso de planificación en salud se concreta en los Planes Territoriales de Salud - PTS, instrumento de política pública donde se define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y comunitarios, para que durante el respectivo período de gobierno se avance hacia el logro de la visión en salud, y por lo tanto, hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, la mejora de condiciones de vida y salud y la disminución de la carga de enfermedad y la discapacidad evitables, con el fin de aportar hacia la paz y alcanzar mayor equidad en salud y desarrollo humano sustentable. El marco de política de los PTS es el Plan Decenal de Salud Pública que, en correspondencia con la Ley 152 artículo 45, dispone que los departamentos, distritos y municipios deberán articular y ajustar los planes de desarrollo con las políticas, estrategias y programas del nivel Nacional que son de interés mutuo y que guarden relación con las acciones gubernamentales. Por su parte, la Resolución 1536 de 2015, en su artículo 27 señala “Aprobación del PTS. El PTS por ser parte integral del Plan de Desarrollo, se aprobará de manera simultánea con éste en las asambleas departamentales y concejos distritales y municipales y se cargará a través de la plataforma habilitada del SISPRO para ser integrado a dicho sistema (…)”. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de planeación en salud se incorpora en la agenda de formulación de los planes de desarrollo territoriales, en los cuales confluyen todos los sectores. Por lo tanto, los gobernantes y su equipo de trabajo deberán incluir en la agenda del PDT acciones para la formulación de los PTS con base en la Estrategia PASE a la Equidad en Salud y la Resolución 1536 de 2015. 3.4.4. El derecho al acceso real a la salud y oportunidad de la atención. El sistema de salud requiere de tres componentes para ser exitoso, el primero la existencia de usuarios con garantías para acceder al servicio, el segundo capacidad instalada de atención y el tercero, un medio ambiente y prácticas de vida que permitan mejorar la salud de toda la población. En esa búsqueda para alcanzar mayor equidad en salud y desarrollo humano sostenible, construir capital humano y disminuir la vulnerabilidad social, el PDSP también incorpora las políticas nacionales e internacionales dirigidas a los grupos poblacionales, especialmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores, mujeres víctimas de maltrato y otras clases de violencia de género, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y grupos étnicos. El PDSP 2012-2021 se basa en tres enfoques complementarios y en un modelo explicativo:

- 4. 186 Enfoque de derechos: reconoce el derecho universal, igualitario, irrevocable e irrenunciable a la salud, entendida como el “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”, que se hace extensivo a otros derechos (alimentación, agua potable, saneamiento básico, condiciones seguras. Enfoque diferencial: reconoce la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos, identificando las diversidades propias de los sujetos, incluye los enfoques de ciclo de vida (primera infancia y vejez), orientación sexual o identidad de género, pertenencia étnica (indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, ROM) y situaciones generadoras de inequidades (discapacidad, víctimas del conflicto y poblaciones institucionalizadas). Enfoque poblacional: define relaciones entre los aspectos demográficos, ambientales, sociales y económicos de los territorios, para identificar sus desequilibrios y ventajas. Enfoque de determinantes sociales de la salud: Colombia con el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), Adopta el modelo de los Determinantes Sociales de la Salud, (DSS) entendidos como “situaciones que hacen parte del bienestar, calidad de vida y desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas”. Usando como base la propuesta de la OMS, se establece que el PDSP se orienta a tres fines: la afectación positiva de los DSS (equidad social), sentar las bases para un cambio del enfoque de la gestión en salud y mejorar las condiciones de vida y salud de las personas. 3.4.4.1. Usuarios, no clientes del sistema de salud La reforma al sistema de salud impuesta por la Ley 100 de 1993, donde nace el Sistema General de Seguridad social en Salud, que afecto y transformo el servicio de salud de un servicio público a un servicio comercial donde para poder acceder hay que tener capacidad de pago. Convirtiendo la salud en Colombia en un bien transable, generador de lucro para unos pocos particulares a costa de la salud y la vida de los colombianos. Este sistema, se basó en un modelo de aseguramiento y fue considerado como un derecho fundamental ligado a la vida, este concepto explica las tutelas en Salud del País. El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia señalo que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. De igual forma el artículo 49 modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009 señalo que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Ley 1438 de 2011: reforma el SGSSS, En el artículo 6°, de dicha ley, determina que el Ministerio de la Protección Social debe elaborar un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social, de acuerdo con la organización, las modalidades y las formas establecidas en el Decreto 1757 de 1994 (Presidencia de la República de Colombia, 1994). En Donde es la Resolución 1841 de 2013: que adopta el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 para Colombia. 3.4.4.1.1. La Salud, en el centro de las personas. Con la promulgación de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que proclama la Salud como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Que para el logro y realización del derecho fundamental a

- 5. 187 la salud, obligando al Estado a organizar un sistema de salud el cual de manera coordinada y armónica, define los principios, normas, políticas públicas, instituciones, competencias facultades, obligaciones, derechos, deberes recursos financieros, controles, información, procedimientos y evaluación, idóneas para la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud. En tal sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social adopto con la resolución 429 del 2016, la Política Integral de Atención en Salud (PAIS), cuyo objetivo primordial es centrar la acción de salud en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo; no en las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) ni en las Entidades promotoras de salud (EPS), como lo era antes con la Ley 100. La nueva Política de Atención Integral en Salud (PAIS) trae consigo los siguientes beneficios: 1. Formula un modelo de atención que toma como centro, a las personas (a nivel individual, familiar y comunitario). La Atención primaria en Salud es el eje de esta Política. 2. Garantiza el acceso efectivo de los ciudadanos a los servicios de salud, con acciones y prestaciones desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; en todas las etapas de la vida y lo más cerca posible a donde transcurre su cotidianidad. 3. Articula a todos los agentes, desde los ciudadanos, los gobiernos territoriales, las EPS, los prestadores de servicios, los proveedores; y el sector educativo. 4. Coordina todos los sectores orientados al bienestar de la población, para modificar de manera efectiva los determinantes de la salud, mejorar continuamente los resultados en salud y cerrar brechas de inequidad social. La política comprende un componente estratégico, que determina las prioridades del sector salud en el largo plazo; y un componente operativo, que consiste en el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), que se constituye en el marco para la organización y coordinación de actores e instituciones para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios seguros, accesibles y humanizados. 3.4.4.1.2. Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS): “El propósito del MIAS es por tanto la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población y los territorios en que se desarrollan, lo cual requiere la armonización de los objetivos y estrategias del Sistema alrededor del ciudadano como objetivo del mismo. Esto implica generar las interfaces entre los agentes institucionales, las normas y los procedimientos del Sistema y su adaptación a los diferentes ámbitos territoriales. Lo anterior exige la interacción coordinada de las entidades territoriales, los aseguradores, los prestadores y las demás entidades, que, sin ser del sector, realicen acciones sobre los determinantes y riesgos relacionados con la salud. No obstante, esta integralidad no implica unicidad ya que las características de las poblaciones y de los territorios tienen diferencias. La implementación de un nuevo modelo de atención exige poner a disposición de los agentes un conjunto de herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) que integran los objetivos del Sistema de Salud con los de la Seguridad Social, orienten la respuesta del Sistema y alineen su regulación. Es por ello que se requiere la conducción de una autoridad sanitaria que lidere y oriente las estrategias, acciones, intervenciones y tecnologías que serán implementadas de manera coordinada y articulada con los diferentes agentes del SGSSS y otros sectores que aportan a la garantía del derecho a la salud y al desarrollo humano. El Modelo Integral de Atención en Salud propuesto, trasciende la dimensión técnico instrumental de las acciones en salud, transformándola en medios que propicien la “expansión de la libertad”, fundamento ético

- 6. 188 de las acciones en salud, donde prima la concepción de la persona como “sujeto con capacidad de gestión de su propia vida”. El Modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es por ello que incluye tanto las acciones orientadas a generar bienestar, como las dirigidas hacia el mantenimiento de la salud, la detección de riesgos y enfermedad, la curación de la enfermedad y la reducción de la discapacidad. Esto implica que la norma básica para la evaluación de los efectos del Modelo sean las ganancias en equidad, tanto en estado de salud como en acceso integral a los servicios, buscando el cierre de brechas entre grupos poblacionales considerados en sus diferencias socioeconómicas y en sus contextos territoriales. Este modelo tiene 10 componentes operacionales que inician desde el conocimiento y caracterización de la población y su grupo de riesgo. De los cuales, hacen parte las Rutas Integradas de Atención en Salud (RAIS) que son las unidades básicas de regulación con las que se despliegan los demás componentes. 3.4.4.1.3. Rutas Integradas de Atención en Salud (RAIS) Las RIAS son una herramienta que define, a los agentes del Sistema (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación. Estas condiciones, además, serán suficientes en tanto cubran las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos poblacionales. A partir de la RIAS, se consolidan las acciones tanto del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) como del Plan de Beneficios (PB), incluyendo las guías de práctica clínica asociadas a estos. Las intervenciones incluidas se basan en la mejor evidencia disponible. El conjunto de RIAS, PIC; PB y GPC deben cubrir la mayor parte de las contingencias de salud de la población. Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades en salud, la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión integral del riesgo en salud, la definición de mecanismos de pago orientados a resultados, los requerimientos y los flujos de información y el logro de los resultados en salud en cuanto a equidad y bienestar social. Los objetivos sociales últimos de la RIAS son las ganancias en salud y la reducción de la carga de enfermedad. Sin embargo, el objetivo transversal del modelo es la legitimidad del Sistema a través de la consolidación de la confianza del ciudadano, la pertenencia, aceptabilidad, oportunidad de la atención para la garantía del derecho a la salud. El MSPS ha planteado tres tipos de RIAS, que se describen a continuación:

- 7. 189 Ilustración Rutas Integrales de Atención en Salud, RIAS. 3.4.4.1.4. Territorialización del Modelo Integral de Atención en Salud Para hacer una operación efectiva del MIAS es necesario armonizar las funciones de los dos tipos de entidades territoriales, municipio y departamento, con las escalas requeridas para la eficacia del Modelo. Que incluyen las características diferenciales de la demanda (sociales, geográficas, étnicas, de genero) y de la oferta en cuanto a la disponibilidad efectiva de servicios. El nuevo modelo de atención reconoce tres tipos de ámbitos territoriales Territorio Urbanos Territorios con alta ruralidad Territorio Dispersos A partir de esa Territorialización se pueden crear las Redes Integradas en Salud según las características de cada región. Redes Integradas en Salud

- 8. 190 Las Redes Integradas de Prestación de Servicios son el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud, públicos y privados, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del modelo integral. Esta red se define a partir de: Las necesidades de la población ubicada en un ámbito territorial La caracterización de riesgo de las aseguradoras para su población afiliada en el respectivo entorno territorial y consecuente con Los requerimientos de las RIAS y Los resultados de la definición de grupos poblacionales y grupos de riesgo del territorio al cual se adhiere la red. La red integral funcionará de dos maneras diferentes de acuerdo con la Territorialización. Zonas Dispersas: El objetivo es que cada departamento cuente con una única red, que al no ser suficiente, debe tener en alguna ciudad un componente de alta complejidad. Departamentos y Distritos: La EPS propone la red pero, la red la autoriza el departamento. Por lo que ahora, será el departamento quien con base en su análisis de situación en salud y el plan territorial, autorizará a la EPS la red integral. Si no es suficiente la red del departamento, se puede pedir o integrar servicios ubicados fuera del departamento. Estas redes deben tener dos componentes prestacionales: Componente Primario de Prestación: encargado de la prestación de las acciones individuales, colectivas y poblacionales en salud Componente complementario de Prestación: Encargado de las acciones individuales de mayor complejidad en la atención. Dirigido a la atención de aquellos eventos de enfermedad que de acuerdo con las RIAS requieran tecnología y competencias especializadas no disponibles en el componente primario. El Gobierno Departamental en su Plan de Desarrollo “Oportunidad para Todos y Propósito de País” 2016-2019 en el marco del Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 y de la Política de Atención Integral en Salud, reconoce que los problemas de salud de peninsular generados o potenciados por las condiciones ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas, educacionales, de hábitat y genéticos que afectan a la población del Departamento, lo que implica la transformación del modelo de atención en salud y un Sistema de Salud centrado en la población y sus relaciones a nivel familiar y comunitario. Para lograr esto, se requiere de una intervención, con un abordaje intersectorial y con recursos suficientes que impacten los determinantes sociales de la salud que garanticen la provisión de servicios de salud con Calidad, Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad.

- 9. 191 3.4.4.1.5. La salud es un derecho, no un privilegio2 . De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada. El derecho a la salud es un derecho fundamental, se encuentra consagrado no solo en la Constitución de 1991, sino también en múltiples instrumentos jurídicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa por vía del llamado bloque de constitucionalidad. Igualmente, se encuentra desarrollado en innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario. En especial por medio de las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011. La Corte Constitucional desde la sentencia T-402 de 1992, señaló que la salud debe ser entendida como derecho fundamental y lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana; la segunda, su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, y la tercera, su fundamentalidad. La Corte reiteró con la expedición de la Sentencia T-760 de 2008, que el derecho a la salud en Colombia se protege como derecho fundamental autónomo. El 16 de Febrero del 2015, el Presidente de la Republica Colombiana Firma la LEY ESTATUTARIA (ley 1751 del 2015), en el cual se regula el Derecho Fundamental de Salud y se dictan otras disposiciones. Sin lugar a dudas, la Salud es un derecho fundamental autónomo, irrenunciable en lo individual y en lo colectivo; y como derecho seriamente fundamental debe ser objeto de todas y cada una de las garantías constitucionales y legales previstas para tal tipo de derechos y no solo para efectos de su justiciabilidad vía acción de tutela. 3.4.4.1.6. Modelo de determinantes Sociales en Salud: La Salud No solo se ve afectada por condiciones del huésped, ya que existen unos determinantes Sociales estructurales (educación, ingresos, sexualidad, género, etc.), que contribuyen a generar inequidad entre los diferentes grupos de una sociedad. Se Introducen los conceptos de igualdad, entendida como la ausencia de diferencias injustas evitables o remediables de salud entre las poblaciones o grupos definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica; Desigualdad que hace referencia a resultado de una situación en salud en la que hay diferencias en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, etnias etc. El Plan decenal de Salud Pública, define la actuación articulada entre sectores y actores públicos, privados y comunitarios responsables de la intervención efectiva y positiva de los procesos de salud enfermedad, a través del abordaje de los determinantes sociales, con el fin de crear condiciones que garanticen bienestar integral y calidad de vida en Colombia. En conclusión este modelo, abarca el estado de salud de las poblaciones desde un punto de vista integral en donde el estado de salud de los habitantes de algún sitio, no solamente está determinado por las condiciones biológicas de los individuos, sino que hay una serie de factores sociales, económicos y políticos que van a tener 2 http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la- salud.html#sthash.MMFGuPcd.dpuf

- 10. 192 una gran influencia sobre la salud y bienestar de esa población. Es entonces como con la implementación de políticas intersectoriales y transectoriales enfocadas a estos determinantes, serán las responsables que la brecha entre ricos y pobre se reduzca cada vez más. 3.4.4.1.7. Plan Territorial de Salud en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000), hoy Objetivos del Desarrollo Sostenible; así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud. El Plan Territorial de Salud de La Guajira está diseñado bajo el enfoque de la estrategia denominada “PASE a la Equidad en Salud”. Se trata de una metodología que identifica y tiene en cuenta las brechas y las diferencias entre los diferentes grupos poblacionales. La estrategia “PASE a la Equidad en Salud” es un conjunto orgánico de elementos normativos, conceptuales, metodológicos, técnicos y operativos necesarios para garantizar la formulación integral del Plan Territorial de Salud. “PASE” reconoce que el estado de salud de una población se encuentra directamente relacionado con las situaciones y condiciones presentes en un territorio particular. El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), a través de la estrategia “Pase a la equidad en salud·, establece una ruta lógica para la formulación de los Planes territoriales de salud que articula a los actores sectoriales, transectoriales y comunitarios, acompañando y fortaleciendo la gestión de la autoridad sanitaria. El modelo de los Determinantes Sociales de Salud (DSS) que adopta el PDSP y la estrategia Pase a la equidad en salud da argumentos que motivan la transectorialidad y posibilita las estrategias de articulación de los distintos actores. La adopción de la estrategia permite la identificación y reconocimiento de las necesidades de los territorios, facilitando la planeación de manera sistemática para lograr una gestión e inversión de las entidades gubernamentales que responda a las necesidades de sus pobladores en materia de salud. Así mismo, como el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 está planteado con enfoque regional, en caso territorial corresponde al (Plan Prospectivo y estratégico de la región Caribe Colombiana), con enfoque local del territorio Guajiro seria (PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2019 “Oportunidad para Todos y Propósito de País”) y reconoce las diferencias como referencia obligada para formular políticas públicas y programas acordes con las características, capacidades específicas y particularidades de los diversos grupos poblacionales y regiones. El Derecho a la Salud en Colombia ha tenido sustentaciones que lo reconocen como un derecho fundamental en sí mismo, por lo tanto, su garantía es responsabilidad del Estado. Al incorporar el enfoque de determinantes sociales de la salud reconoce la interdependencia de los derechos y la necesidad de trabajar con otros sectores responsables de la garantía de otros derechos. El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es indicativo y contiene los principios rectores de política y las acciones fundamentales de intervención del entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud

- 11. 193 y de la participación social; los gobiernos departamentales, distritales y locales deben adaptarlo a su propia problemática y gestionarlo para su ejecución. Este PDSP, Es integral y es dinámico. Es integral: porque se plantea partiendo de 8 dimensiones prioritarias y 2 Dimensiones Trasversales para la vida de toda persona, Dimensiones prioritarias que son: 3.4.4.2. Dimensiones de la salud: Salud ambiental: Sus componentes principales son: Hábitat saludable: Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales: Vida saludable y condiciones no transmisibles: Son dos los componentes a: Modos, condiciones y estilos de vida saludables Condiciones crónicas prevalentes Convivencia social y salud mental: Sus dos componentes clave son: Promoción de la salud mental y la convivencia Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia Seguridad alimentaria y nutricional: Son tres sus componentes básicos. Disponibilidad y acceso a los alimentos Consumo y aprovechamiento biológico Inocuidad y calidad de los alimentos Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: A esta dimensión pertenecen dos componentes. Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva y equidad social, SSR desde un enfoque de derechos Vida saludable y enfermedades transmisibles Hacen parte de esta dimensión los componentes: Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas: Enfermedades inmunoprevenibles: Enfermedades endemo-epidémicas: Salud publica en emergencia y desastres: Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres: Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres 4.4.2.1. Dimensión transversal Gestión diferencial de poblaciones vulnerables Componentes principales: Primera infancia, infancia y adolescencia Envejecimiento y vejez Salud y género Salud en poblaciones étnicas Discapacidad Víctimas del conflicto armado

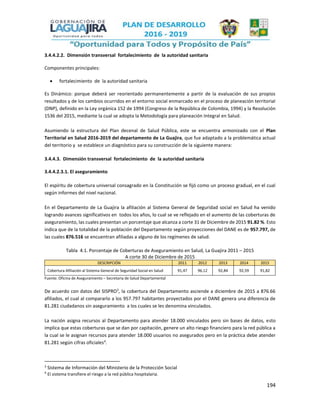

- 12. 194 3.4.4.2.2. Dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria Componentes principales: fortalecimiento de la autoridad sanitaria Es Dinámico: porque deberá ser reorientado permanentemente a partir de la evaluación de sus propios resultados y de los cambios ocurridos en el entorno social enmarcado en el proceso de planeación territorial (DNP), definido en la Ley orgánica 152 de 1994 (Congreso de la República de Colombia, 1994) y la Resolución 1536 del 2015, mediante la cual se adopta la Metodología para planeación Integral en Salud. Asumiendo la estructura del Plan decenal de Salud Pública, este se encuentra armonizado con el Plan Territorial en Salud 2016-2019 del departamento de La Guajira, que fue adaptado a la problemática actual del territorio y se establece un diagnóstico para su construcción de la siguiente manera: 3.4.4.3. Dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria 3.4.4.2.3.1. El aseguramiento El espíritu de cobertura universal consagrado en la Constitución se fijó como un proceso gradual, en el cual según informes del nivel nacional. En el Departamento de La Guajira la afiliación al Sistema General de Seguridad social en Salud ha venido logrando avances significativos en todos los años, lo cual se ve reflejado en el aumento de las coberturas de aseguramiento, las cuales presentan un porcentaje que alcanza a corte 31 de Diciembre de 2015 91.82 %. Esto indica que de la totalidad de la población del Departamento según proyecciones del DANE es de 957.797, de las cuales 876.516 se encuentran afiliadas a alguno de los regímenes de salud. Tabla 4.1. Porcentaje de Coberturas de Aseguramiento en Salud, La Guajira 2011 – 2015 A corte 30 de Diciembre de 2015 DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 Cobertura Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 91,47 96,12 92,84 92,59 91,82 Fuente: Oficina de Aseguramiento – Secretaria de Salud Departamental De acuerdo con datos del SISPRO3 , la cobertura del Departamento asciende a diciembre de 2015 a 876.66 afiliados, el cual al compararlo a los 957.797 habitantes proyectados por el DANE genera una diferencia de 81.281 ciudadanos sin aseguramiento a los cuales se les denomina vinculados. La nación asigna recursos al Departamento para atender 18.000 vinculados pero sin bases de datos, esto implica que estas coberturas que se dan por capitación, genere un alto riesgo financiero para la red pública a la cual se le asignan recursos para atender 18.000 usuarios no asegurados pero en la práctica debe atender 81.281 según cifras oficiales4 . 3 Sistema de Información del Ministerio de la Protección Social 4 El sistema transfiere el riesgo a la red pública hospitalaria.

- 13. 195 Ahora bien, y tal como vimos en el capítulo Población y en el capítulo Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, las cifras de población podrían ser muy superiores, en atención a que en las microfocalizaciones realizadas por el Departamento y el ICBF entre el 20% y el 22% de la población indígena contesto no estar asegurados en salud, que en cálculos de Planeación Departamental podría ascender solo en los seis municipios del norte del Departamento a 125.000 personas en alto riesgo, razón está que ayuda a entender porque el sistema de salud público está en riesgo de quiebra. Tabla 4.2. Personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud - 2015 Área Total Total Población DANE 2015 Diferencia de Planeación departamentalContributivo En Excepción Subsidiado Aseguramiento La Guajira 135.612 16.024 724.880 876.516 957.797 81.281 Fuente: SISPRO - Datos con corte a 19 de Febrero de 2015 Gráfico 1. Personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud – 2011- 2016* Fuente: SISPRO - Datos con corte a 20 de Febrero de 2016 En La Guajira con tan solo 985.452 personas proyectadas para el DANE para el año 2016 había 17 EPS, la mayoría con menos del 1% de los afiliados. Tabla 4.3. Personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud – 2011- 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Subsidiado 618.880 683.883 689.726 706.957 727.660 724.880 Contributivo 153.023 154.211 145.449 143.508 140.506 135.612 Excepción 2.497 2.549 2.547 10.769 11.292 9.426 Total 774.400 840.643 837.722 861.234 879.458 869.918 Fuente: SISPRO - Datos con corte a 20 de Febrero de 2016, corte Diciembre cada año 3.4.4.2.3.2. Población global y de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS Si analizamos la población menor de 5 años afiliada a sistemas de salud, y los cruzamos con las proyecciones del DANE para el mismo grupo de edad se obtendría que habría aproximadamente 50.401 niños y niñas menores de 5 años sin cobertura de salud, concentrándose la mayor población en Manaure, Uribía y Riohacha respectivamente 618.880 683.883 689.726 706.957 727.660 724.880 153.023 154.211 145.449 143.508 140.506 135.612 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Febrero 2016 Afiliaciones a Salud CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO

- 14. 196 Tabla 4.4. Niños y Niñas menores de 5 años afiliadas al SGSSS – 2015 Área Población DANE 2015 0 a 5 años Hombre Mujer Total Contributivo En Excepción Subsidiado Población No cubierta 0 a 5 años 0 a 5 años TOTAL 151.633 101.232 14.690 832 85.710 50.401 51.653 49.579 100,0% 9,7% 0,5% 56,5% 33,2% Fuente: SINFONIA SISPRO - Datos con corte a 19 de Febrero de 2015 De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de la Protección Social, La Guajira tiene coberturas de casi el 100% en salud todos los municipios, las coberturas globales de menores de 5 años por régimen son las siguientes: Contributivo 9.7%, en Excepción el 0.5%, Subsidiado el 56.5% y sin ningún tipo de aseguramiento el 33.2%, partiendo de cifras DANE, sin embargo los análisis comparativos señalan que hay municipios con coberturas globales de apenas el 53.4% como Distracción, 59.4% como Hatonuevo, 53.2% como Manaure, 48.7 como Urumita. Tabla 4.5. Personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud - 2015 Área Población DANE 2015 Total total asegurado % Diferencia Contributivo En Excepción Subsidiado Albania 26.606 8.642 118 16.231 24.991 93,9% 1.615 Barrancas 34.619 7.770 514 18.243 26.527 76,6% 8.092 Dibulla 32.983 910 364 28.808 30.082 91,2% 2.901 Distracción 15.790 559 144 7.722 8.425 53,4% 7.365 El Molino 8.728 488 106 5.992 6.586 75,5% 2.142 Fonseca 33.254 10.595 505 22.731 33.831 101,7% -577 Hato Nuevo 24.916 4.016 149 10.646 14.811 59,4% 10.105 La Jagua Del Pilar 3.213 29 22 1.785 1.836 57,1% 1.377 Maicao 157.054 25.272 2.844 157.167 185.283 118,0% -28.229 Manaure 103.961 920 659 53.702 55.281 53,2% 48.680 Riohacha 259.492 62.330 3.334 187.200 252.864 97,4% 6.628 San Juan Del Cesar 37.327 11.634 614 31.280 43.528 116,6% -6.201 Uribía 174.287 3.939 921 140.647 145.507 83,5% 28.780 Urumita 17.910 1.656 155 6.919 8.730 48,7% 9.180 Villanueva 27.657 4.748 320 17.884 22.952 83,0% 4.705 TOTAL 957.797 143.508 10.769 706.957 861.234 89,9% 131.570 Fuente: SISPRO - Datos con corte a 19 de Febrero de 2015 y DANE Si analizamos la cobertura de niños y niñas hasta los 5 años de edad, se observa que la cobertura oficial seria de apenas del 66.8%. Tabla 4.6. Cobertura afiliación al SGSSS de niños y niñas hasta los 5 años de edad Área Población DANE 2015 0 a 5 años Diferencia Contributivo En Excepción Subsidiado Total % Albania 4.168 951 7 1.980 2.938 70,5% 1.230 Barrancas 5.417 837 27 2.398 3.262 60,2% 2.155 Dibulla 5.469 52 16 4.627 4.695 85,8% 774 Distracción 2.271 68 7 1.043 1.118 49,2% 1.153 El Molino 1.099 43 6 530 579 52,7% 520 Fonseca 4.617 1.240 28 2.963 4.231 91,6% 386 Hato Nuevo 3.849 447 6 1.457 1.910 49,6% 1.939 La Jagua Del Pilar 400 5 1 198 204 51,0% 196 Maicao 23.595 2.551 282 18.098 20.931 88,7% 2.664 Manaure 18.218 33 36 5.745 5.814 31,9% 12.404 Riohacha 41.527 6.597 259 23.178 30.034 72,3% 11.493 San Juan Del Cesar 4.990 1.088 45 3.411 4.544 91,1% 446 Uribía 30.162 196 89 17.520 17.805 59,0% 12.357 Urumita 2.297 158 7 693 858 37,4% 1.439

- 15. 197 Villanueva 3.554 424 16 1.869 2.309 65,0% 1.245 TOTAL 151.633 14.690 832 85.710 101.232 66,8% 50.401 Fuente: SISPRO - Datos con corte a 19 de Febrero de 2015 y DANE Otra fuente de información que nos permite corroborar los déficit de cobertura está en las bases de datos de afiliación de población en el régimen subsidiados vs las proyecciones DANE, donde entre los municipios de Albania, Dibulla, Maicao, Riohacha y Uribía, se tendrían afiliados 72.187 indígenas que superan las proyecciones oficiales del DANE para estos grupos étnicos. Tabla 4.7. Cobertura población indígena al SGSSS 2015 INDÍGENAS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 2015 POBLACIÓN INDÍGENA PROYECTADA POR EL DANE 2015 DIFERENCIA PROYECCIONES DANE Albania 8.949 5.592 3.357 Dibulla 12.522 5.287 7.235 Maicao 67.151 40.720 26.431 Riohacha 59.694 32.168 27.526 Uribía 114.004 106.366 7.638 Total 262.320 190.133 72.187 Min protección social Estas coberturas deben ser revisadas con mucho cuidado, dado que se miden frente a las proyecciones censales del DANE, que como ya se ha manifestado en este documento están subestimadas, y aún es muy alta la población que no tiene ningún tipo de aseguramiento (y que se atienden bajo la modalidad de vinculados). A parte de que hay un déficit formal de cobertura de 67.195 indígenas con base en las proyecciones censales, se une los problemas de afiliación, que ha sido evidenciado por la Defensoría del Pueblo la cual al llegar a algunas comunidad indígenas detecto que el mismo grupo familiar se encuentra afiliado a cinco o más EPS diferentes lo que complica su atención. Para un ejemplo, de acuerdo a la información suministrada por la líder indígena Matilde López Arpushana, en la comunidad Indígena Koloyusu del Municipio de Riohacha, de 10 beneficiarios de la comunidad del sistema de salud son atendidos por 9 EPS diferentes y uno no se encuentra afiliado (Saludvida S.A .E.P.S, Cajacopi Atlantico, Saludvida S.A .E.P.S, Anaswayuu Epsi, Barrios Unidos de Quibdo, Dusakawi, Comfaguajira, Caprecom y hay un no afiliado- A mayo de 2012 había 27 EPS en La Guajira las cuales se distribuían por municipio de la siguiente forma: Tabla 4.8. Numero de EPS presentes en cada municipio CONTRIBUTIVO EXCEPCIÓN SUBSIDIADO Total general RIOHACHA 15 1 13 26 MAICAO 8 1 9 17 SAN JUAN DEL CESAR 8 1 8 16 URIBÍA 6 1 8 14 BARRANCAS 7 1 5 13 VILLANUEVA 7 1 6 12 FONSECA 7 1 4 11 MANAURE 3 1 8 11 ALBANIA 4 1 5 10 DIBULLA 4 1 5 10 EL MOLINO 5 1 3 9 HATONUEVO 4 1 4 9 URUMITA 3 1 4 8 DISTRACCIÓN 2 1 4 7 LA JAGUA DEL PILAR 1 1 2 4 MinSalud, Afiliados BDUA Departamento Municipio EPS Mayo de 2012

- 16. 198 La misma líder Matilde López Arpushana manifestó haber identificado la siguiente situación al interior de sus comunidades: De 2.829 niños y niñas atendidos el 5,6% está sin Registro Civil es decir 195 niños y niñas De 2.829 niños y niñas atendidos el 9,7% no están afiliados al SGSSS es decir 339 niños y niñas De 2.829 niños/as no están vacunados el 23% es decir 651 niños y niñas De los niños/as mayores de 2 años el 72% está sin desparasitar. De 2.829 los niños/as el 72% no cuenta con control de crecimiento y desarrollo decir 2,037 niños y niñas. De 304 mujeres gestantes 48% están sin vacunas es decir a 255 no se le ha aplicado ningún biológico Ninguno de los atendidos es decir 3.490 personas no cuentan con certificados médicos ni odontológicos Sorprende el comportamiento de la tasa de mortalidad en el régimen subsidiado en el mismo periodo que viene creciendo en forma alarmante, la cual en el 2008 se ubicaba en el 48.6% en el 2009 paso al 49.8%, en el 2010 subió a 53.3%, en el 2011, creció a 54.3%, en el 2012 paso a 59.4% y en el 2013 llego al 64.3% y en el 2014 llego al 67.3% del total muertes no fetales. Gráfico 2. Muertes por régimen de afiliación Tabla 4.9. Muertes por régimen de afiliación 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Contributivo 238 15,5% 250 16,0% 215 14,5% 261 17,3% 277 17,2% Subsidiado 816 53,3% 850 54,3% 880 59,4% 976 64,6% 1.084 67,3% Excepción 22 1,4% 28 1,8% 28 1,9% 24 1,6% 21 1,3% Especial 3 0,2% 8 0,5% 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1% No asegurado 285 18,6% 362 23,1% 282 19,0% 213 14,1% 190 11,8% Sin información 168 11,0% 66 4,2% 77 5,2% 35 2,3% 38 2,4% TOTAL 1.532 100,0% 1.564 100,0% 1.482 100,0% 1.510 100,0% 1.611 100,0% DANE: Estadísticas Vitales, Muerte no fetales Las muertes de población subsidiada también señala otra cosa, si los POS subsidiado y contributivo son iguales, los servicios de atención deberían ser iguales, pero los resultados de mortalidad nos indican que no se les esta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2010 2011 2012 2013 2014 Contributivo Subsidiado Excepción Especial No asegurado Sin información

- 17. 199 prestando el mismo servicios, es decir, ser subsidiado es sinónimo de riesgo de mortalidad y en parte esto obedece a la proliferación de IPS, especialmente indígenas y privadas con quien las EPS contratan la mayor parte del portafolio de servicios, sin que las mismas tengan capacidad de atención y mucho menos capacidad resolutiva, esta es una clara señal de que el sistema está fallando y las consecuencias es la elevada tasa de muertes en este sistema de aseguramiento. 3.4.4.2.3.3. Prestación y desarrollo de servicios de salud 3.4.4.2.3.3.1. Existencia de capacidad instalada y capacidad de atención. La Capacidad instalada en La Guajira es relativamente baja y con baja capacidad resolutivas, de acuerdo a un estudio realizado por el Banco de la Republica5 , para el 2013 la capacidad instalada del Departamento era la siguiente: Tabla 4.10. Capacidad por Departamentos Ambulancias por 100.000 habitantes Camas por 100.000 habitantes Departamento Cantidad Estándar OMS Puesto Nacional Departamento Cantidad Estándar OMS Puesto Nacional Casanare 28 1 Sucre 234 400 - 475 1 Cesar 10 11 Magdalena 192 3 Magdalena 8 20 Atlántico 187 5 La Guajira 7 24 Cesar 185 6 Atlántico 6 26 La Guajira 124 26 Vaupés 2 33 Vaupés 75 33 Quirófanos por 100.000 habitantes Salas de Parto por 100.000 habitantes Departamento Cantidad Estándar OMS Puesto Nacional Departamento Cantidad Estándar OMS Puesto Nacional Amazonas 14,8 1 Vichada 13,1 1 Atlántico 10,5 3 Magdalena 7,4 3 Magdalena 7,8 7 Cesar 5,1 13 Cesar 7,5 8 Atlántico 3,3 23 La Guajira 4,5 22 La Guajira 3,1 26 Guaviare 1,9 33 Bogotá 1,3 33 Fuente: Banco de la República El Ministerio de la Protección Social en un estudio realizado en 2010 señaló la siguiente capacidad instalada de camas para la región Caribe: Tabla 4.11. Camas hospitalarias por habitantes (cantidad) Departamento La Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Cesar Córdoba Sucre Total Camas 853 3.668 2.179 2.603 1.672 1.642 1.374 Población 818.695 2.314.447 1.201.386 1.979.781 966.420 1.582.187 810.650 Camas por 1.000 1 1,6 1,8 1,3 1,7 1 1,7 Camas Pediátricas 198 366 321 423 415 267 334 Camas Adultos 364 1.583 892 1.168 779 790 565 Camas Obstetricia 152 530 342 372 284 256 259 Camas Cuidado Intermedio Neonatal 37 158 89 121 58 58 32 Camas Cuidado Intensivo Neonatal 45 179 61 103 54 49 38 Camas Cuidado Intermedio Pediátrico 5 47 28 30 6 24 18 Camas Cuidado Intensivo Pediátrico 11 62 21 34 7 20 13 5 Banco de la Republica, Documentos de Economía Regional.

- 18. 200 Camas Cuidado Intermedio Adulto 15 107 179 92 16 24 9 Camas Cuidado Intensivo Adulto 26 202 82 109 33 82 45 Camas Quemados Adulto 0 15 4 1 2 0 0 Camas Quemados Pediátrico 0 13 1 0 2 0 0 Camas Psiquiatría 0 216 115 68 10 56 27 Camas agudo mental 0 71 17 7 0 2 1 Camas Intermedio Mental 0 69 20 6 0 14 0 Camas Farmaco_ dependencia 0 50 7 69 6 0 33 Fuente: Banco de la República En datos porcentuales frente al total capacidad de la región Caribe el resultado sería el siguiente: Tabla 4.12. Camas hospitalarias por habitantes (%) Departamento La Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Cesar Córdoba Sucre Total Camas 6,1% 26,2% 15,6% 18,6% 12,0% 11,7% 9,8% Población 8,5% 23,9% 12,4% 20,5% 10,0% 16,4% 8,4% Camas por 1.000 9,9% 15,8% 17,8% 12,9% 16,8% 9,9% 16,8% Camas Pediátricas 8,5% 15,7% 13,8% 18,2% 17,9% 11,5% 14,4% Camas Adultos 5,9% 25,8% 14,5% 19,0% 12,7% 12,9% 9,2% Camas Obstetricia 6,9% 24,1% 15,6% 16,9% 12,9% 11,7% 11,8% Camas Cuidado Intermedio Neonatal 6,7% 28,6% 16,1% 21,9% 10,5% 10,5% 5,8% Camas Cuidado Intensivo Neonatal 8,5% 33,8% 11,5% 19,5% 10,2% 9,3% 7,2% Camas Cuidado Intermedio Pediátrico 3,2% 29,7% 17,7% 19,0% 3,8% 15,2% 11,4% Camas Cuidado Intensivo Pediátrico 6,5% 36,9% 12,5% 20,2% 4,2% 11,9% 7,7% Camas Cuidado Intermedio Adulto 3,4% 24,2% 40,5% 20,8% 3,6% 5,4% 2,0% Camas Cuidado Intensivo Adulto 4,5% 34,9% 14,2% 18,8% 5,7% 14,2% 7,8% Camas Quemados Adulto 0,0% 68,2% 18,2% 4,5% 9,1% 0,0% 0,0% Camas Quemados Pediátrico 0,0% 81,3% 6,3% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% Camas Psiquiatría 0,0% 43,9% 23,4% 13,8% 2,0% 11,4% 5,5% Camas agudo mental 0,0% 72,4% 17,3% 7,1% 0,0% 2,0% 1,0% Camas Intermedio Mental 0,0% 63,3% 18,3% 5,5% 0,0% 12,8% 0,0% Camas Fármaco_ dependencia 0,0% 30,3% 4,2% 41,8% 3,6% 0,0% 20,0% Fuente: Banco de la República Si calculamos el número de camas por especialidad por cada 1.000 habitantes tendríamos los siguientes resultados: Tabla 4.13. Camas hospitalarias por habitantes (cantidad) por 1.000 habitantes Departamento La Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Cesar Córdoba Sucre Total Camas 0,85 3,67 2,18 2,60 1,67 1,64 1,37 Camas Pediátricas 0,20 0,37 0,32 0,42 0,42 0,27 0,33 Camas Adultos 0,36 1,58 0,89 1,17 0,78 0,79 0,57 Camas Obstetricia 0,15 0,53 0,34 0,37 0,28 0,26 0,26 Camas Cuidado Intermedio Neonatal 0,04 0,16 0,09 0,12 0,06 0,06 0,03 Camas Cuidado Intensivo Neonatal 0,05 0,18 0,06 0,10 0,05 0,05 0,04 Camas Cuidado Intermedio Pediátrico 0,01 0,05 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 Camas Cuidado Intensivo Pediátrico 0,01 0,06 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 Camas Cuidado Intermedio Adulto 0,02 0,11 0,18 0,09 0,02 0,02 0,01 Camas Cuidado Intensivo Adulto 0,03 0,20 0,08 0,11 0,03 0,08 0,05 Camas Quemados Adulto - 0,02 0,00 0,00 0,00 - - Camas Quemados Pediátrico - 0,01 0,00 - 0,00 - - Camas Psiquiatría - 0,22 0,12 0,07 0,01 0,06 0,03

- 19. 201 Camas agudo mental - 0,07 0,02 0,01 - 0,00 0,00 Camas Intermedio Mental - 0,07 0,02 0,01 - 0,01 - Camas Fármaco_ dependencia - 0,05 0,01 0,07 0,01 - 0,03 Fuente: Banco de la República Esto nos señala que a nivel comparativo con los demás departamentos del caribe la capacidad de atención de La Guajira es muy limitada, adolece de muchas especialidades lo que implica que la tasa de remisiones fuera del Departamento sea extremadamente alta. También se debe dejar constancia que mientras se remite el paciente, y mientras se consigue la autorización de la EPS y se consigue la cama en otro departamento, muchos pacientes fallecen en el proceso de espera o su patología se agrava considerablemente. SI a esto le agregamos que la mayor parte de la población se clasifica como pobre, en cada remisión no se traslada solo un paciente, se traslada su pobreza y acrecentado las dificultades del paciente y de su familia. A nivel de infraestructura en el sector público, la siguiente tabla nos muestra la capacidad existente a la fecha: Tabla 4.14. Capacidad instalada en los territorios del Departamento (accesibilidad) HOSPITAL DE 1 NIVEL HOSPITAL DE 2 NIVEL CENTROS DE SALUD PUESTOS DE SALUD TOTALZONA URBANA ZONA RURAL ZONA RURAL INDÍGENA ZONA URBANA ZONA RURAL ZONA RURAL INDÍGENA Albania 1 2 3 Barrancas 1 1 7 1 10 Dibulla 1 5 1 1 8 Distracción 1 2 3 El Molino 1 1 Fonseca 1 4 1 6 Hatonuevo 1 1 La Jagua 1 1 2 Maicao 1 1 Manaure 1 3 4 Riohacha 1 2 10 13 San Juan 1 11 11 23 Uribía 2 4 4 10 Urumita 1 1 Villanueva 1 1 Total 13 3 17 8 1 39 6 87 Fuente: Secretaria de Salud Departamental La realidad del territorio es que mientras los municipios del sur del Departamento que representan entre el 0.3% y 3.8% de la población y son mayormente urbanos cuentan con hospitales de primer nivel de atención, los municipios del norte, mayoritariamente rurales presentan comportamientos diferentes, Riohacha tiene un hospital de 2º nivel y tres puestos de salud urbanos y 9 puestos en centros poblados rurales, pero ninguno en los territorios indígenas dispersos, Manaure que representa el 11% de la población cuenta con un hospital de primer nivel y tres centros de salud pero todos en las periferias del municipio y ninguno en la sabana donde reside la mayoría de la población. Uribía que representa el 18.3% de la población cuenta con dos hospitales de primer nivel, y 8 centros y puesto de salud, pero todos en las zonas periféricas del municipio, especialmente en la zona norte extrema, y ninguno en el centro del municipio donde se concentra gran parte de la población. Maicao que representa el 16.2% de la población es el único municipio de gran tamaño que no cuenta con centros o puesto de salud rural, por lo tanto toda la población rural debe atenderse en el casco urbano.

- 20. 202 Dibulla presenta el mismo comportamiento, un hospital de primer nivel y 6 centros y puestos de salud se ubican en los centros poblados rurales, y un solo en la sierra nevada donde se localiza el grueso de la población indígena. San Juan del Cesar es quizá el único municipio con mayor cobertura de salud territorial, cuenta con un hospital de segundo nivel, 11 centros de salud y 11 puestos de salud en la zona rural, mayoría en centros poblados, seguido y Fonseca que cuenta con un hospital y 5 puestos de salud rurales. Esto implica que la población rural dispersa, especialmente indígena, y por supuesto los niños y niñas no tiene oportunidad de atención y que por las grandes distancias y difícil acceso ponen en alto riesgo a la población. Si analizamos los hospitales, centros y puestos de salud vs la población se observa que San Juan del Cesar es que el brinda mayor oportunidad de atención, con 1.645 usuarios por punto de atención, mientras que Uribía tendría 18.039 usuarios por punto de atención, Manaure tendrían entre 27.002 y Riohacha 20.670 usuarios por punto de atención, sin embargo, Maicao, al no tener puntos de atención en la zona rural, atendería los 159.675 habitantes en un solo punto en la zona urbana, estadísticamente hablando. Tabla 4.15. Población frente a oferta atención salud POBLACIÓN PUNTOS ATENCIÓN PUBLICA EN SALUD POBLACIÓN POR PUNTO DE ATENCIÓN Albania 27.102 3 9.034 Barrancas 35.393 10 3.539 Dibulla 34.188 8 4.274 Distracción 16.140 3 5.380 El Molino 8.837 1 8.837 Fonseca 33.785 6 5.631 Hatonuevo 25.832 1 25.832 La Jagua 3.253 2 1.627 Maicao 159.675 1 159.675 Manaure 108.006 4 27.002 Riohacha 268.712 13 20.670 San Juan 37.827 23 1.645 Uribía 180.385 10 18.039 Urumita 18.352 1 18.352 Villanueva 27.965 1 27.965 TOTAL 985.452 87 11.327 Calculo Planeación Departamental Si analizamos la cobertura entre urbano y rural obtendríamos los siguientes resultados Tabla 4.16. Coberturas urbanas Rurales de la salud TOTAL POBLACIÓN PUNTOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN SALUD GLOBAL POBLACIÓN POR PUNTO SALUD GLOBAL POBLACIÓN URBANA PUNTOS DE ATENCIÓN SALUD URBANOS POBLACIÓN POR PUNTO SALUD URBANO POBLACIÓN RURAL PUNTOS DE ATENCIÓN SALUD RURAL POBLACIÓN POR PUNTO SALUD RURAL Albania 27.102 3 9.034 13.534 1 13.534 13.568 2 6.784 Barrancas 35.393 10 3.539 18.071 1 18.071 17.322 9 1.925 Dibulla 34.188 8 4.274 5.577 1 5.577 28.611 7 4.087 Distracción 16.140 3 5.380 5.431 1 5.431 10.709 2 5.355 El Molino 8.837 1 8.837 6.086 1 6.086 2.751 0 0 Fonseca 33.785 6 5.631 21.848 1 21.848 11.937 5 2.387 Hatonuevo 25.832 1 25.832 14.543 1 14.543 11.289 0 0 La Jagua 3.253 2 1.627 2.307 1 2.307 946 1 946 Maicao 159.675 1 159.675 109.412 1 109.412 50.263 0 0 Manaure 108.006 4 27.002 46.736 1 46.736 61.270 3 20.423 Riohacha 268.712 13 20.670 228.749 1 228.749 39.963 12 3.330 San Juan 37.827 23 1.645 24.887 1 24.887 12.940 22 588 Uribía 180.385 10 18.039 12.950 1 12.950 167.435 9 18.604 Urumita 18.352 1 18.352 10.744 1 10.744 7.608 0 0 Villanueva 27.965 1 27.965 19.542 1 19.542 8.423 0 0

- 21. 203 En el municipio de Maicao la población rural y rural dispersa no tiene acceso a la salud, deben obligativamente dirigirse al Hospital urbano, en Manaure por cada centro o puesto de salud habría 20.423 personas y en Uribía serían 18.604 personas por punto de atención en salud. Aunque Riohacha presenta una Tasa de 3.330 personas por punto de atención en salud, debemos recordar que estos se ubican en centros poblados y ninguna en la zona rural dispersa, mayoría indígena. Ahora bien, si recordamos el postulado de que somos más de los que dice el DANE y tómanos los datos generados por Planeación Departamental para la población Rural Dispersa, obtendríamos los siguientes resultados: Tabla 4.17. Población con y sin oportunidad de atención en salud TOTAL POBLACIÓN CALCULADO POR EL DEPARTAMENTO ZONA RURAL DISPERSA PUNTOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN RURAL POBLACIÓN POR PUNTO DE ATENCIÓN POBLACIÓN SIN OPORTUNIDAD DE ATENCIÓN Albania 13.180 0 - 13.180 Dibulla 43.525 1 43.525 - Maicao 64.001 0 - 64.001 Manaure 96.182 3 32.061 - Riohacha 73.705 0 - 73.705 Uribía 272.890 9 30.321 - Cálculo cruzando datos DANE con Datos de Planeación Departamental Con estas nuevas cifras se observa que en Maicao la población no tendría oportunidad de atención dentro de los territorios rurales y rurales dispersos, y en el caso de Albania y Riohacha tendrían que acercarse a un centro poblado, y que Dibulla tendría una población de 43.525 personas para ser atendidos en un solo punto, a menos que se acerquen a un centro poblado. Manaure tendría una población de 32.061 personas por punto de atención en salud y Uribía tendría 30.321 personas por punto de atención en salud. Estos datos señalan sin duda alguna que la población rural dispersa, en su mayoría ubicadas en el centro norte del Departamento (6 municipios del centro norte y 5 municipios del sur), tiene poca oportunidad de atención, lo que permite entender porque los indicadores de salud en todos los aspectos son negativos y porque la mayoría de los nacimientos no se registran, desconociendo no solo si nacen vivos o muertos, sino el peso al momento de nacer y si presentan otras complicaciones que aceleren su defunción engrosando lo que se ha denominado sub registros, amarrado a los usos y costumbres de las etnias indígenas y a las barreras institucionales existentes para que los indígenas puedan acceder a la salud como el idioma y las grandes distancias, además de la práctica de la medicina tradicional que en muchos casos prevalece sobre la medicina occidental.

- 22. 204 Mapa 4.1. Geo localización Hospitales Publicas, Centros y Puestos de Salud A lo anterior hay que añadirle que muchos centros y puestos de salud están altamente deteriorados, no cumplen requisitos de calidad exigidos por las normas vigentes, y financieramente son inviables. La red de salud privada, al igual que las IPS Indígenas se localizan en su gran mayoría en las zonas urbanas, es decir, no impactan los territorios indígenas. Las IPS Indígenas justifican su existencia por estar destinadas a atender a sus propias comunidades combinando la medicina tradicional con la occidental, sin embargo se observa que la mayoría se ubican en los centros urbanos y no dentro de los territorios donde debería ser, es decir, a un indígena le queda igual de difícil llegar a una IPSI que a un hospital público o una clina privada. Con este análisis se puede concluir que más del 60% del territorio del Departamento no tiene cobertura del sistema de SALUD PÚBLICA, es decir, no hay principio de oportunidad en la atención, déficit que se concentra sobre todo en Uribía, Manaure, Maicao, Riohacha, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Dibulla y San Juan del Cesar. Esto explica porque la percepción de tanto subregistros de casos de morbimortalidad en todos los grupos etarios, especialmente en la niñez donde la percepción es que el 79.5% de los nacimientos son subregistros. 3.4.4.2.4. Dimensión salud ambiental - Situación de la salud pública 3.4.4.2.4.1. Hábitat saludable: En el Departamento de La Guajira, la falta de gestión intersectorial e institucional de políticas públicas que reflejen una buena administración departamental y local, ha obstaculizado la implementación de la política

- 23. 205 Integral de Salud Ambiental, el mejoramiento de los planes departamental de agua y de ordenamiento Municipal y la gestión integral del riesgo con adaptación al cambio climático, haciendo que el acceso y la cobertura en los servicios de agua y saneamiento básico sean deficientes presentando una cobertura del 51,60% y 39 % de acueducto y alcantarillado respectivamente, siendo la zona rural la que presenta el mayor rezago en la prestación de estos servicios 6,66 % para acueducto y 1,45% para alcantarillado, especialmente en la zona de Alta Guajira conformada por los Municipios de Uribía y Manaure; mientras que en la zona urbana los porcentajes presentados son de 87,02% (acueducto) y 70,01 % (alcantarillado) (fuente: superintendencia de servicios públicos); la clasificación del índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA ) departamental para el 2011 fue de riesgo medio (IRCA 16,59 ), presentándose en el área urbana un IRCA de 16,59% (riesgo medio) y para el área rural un IRCA 42% (riesgo alto) según SIVICAP. 3.4.4.2.4.2. Calidad de agua Tabla 4.18. Índice de riesgo para el consumo de agua potable (IRCA) – Promedio Rural Urbano Total La Guajira 2012 80.4 18.4 19 2013 69.88 16.72 17.25 Albania 2012 0 48.8 48.8 2013 32.19 32.19 Barrancas 2012 0 9.8 9.8 2013 15.9 15.9 Dibulla 2012 78.9 56 58.2 2013 69.88 70.19 70.15 Distracción 2012 0 14.6 14.6 2013 26.14 26.14 El Molino 2012 0 3.7 3.7 2013 19.17 19.17 Fonseca 2012 0 9.7 9.7 2013 13.53 13.53 Hato Nuevo 2012 0 13.9 13.9 2013 18.96 18.96 La Jagua Del Pilar 2012 0 41.6 41.6 2013 17.09 17.09 Maicao 2012 0 15.2 15.2 2013 5.85 5.85 Manaure 2012 0 13.2 13.2 2013 20.39 20.39 Riohacha 2012 81.6 33.7 36 2013 11.78 11.78 San Juan Del Cesar 2012 0 14 14 2013 7.96 7.96 Uribía 2012 0 8.5 8.5 2013 1.59 1.59 Urumita 2012 0 24.6 24.6 2013 5.59 5.59 Villanueva 2012 0 8.9 8.9 2013 6.13 6.13 Fuente: INS - Instituto Nacional de Salud

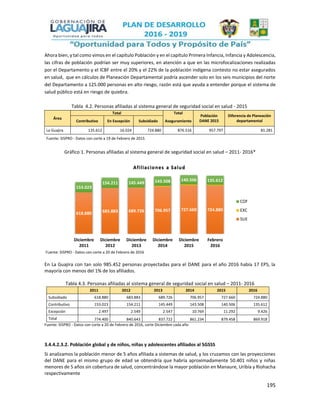

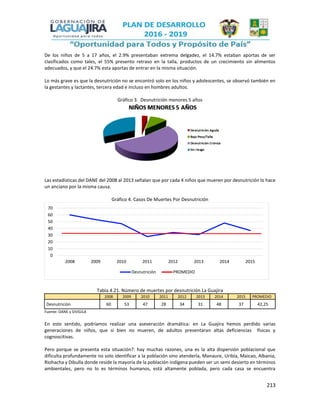

- 24. 206 Cobertura de acueducto (Derechos a la Existencia, Indicador No. 41) y Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado (Derechos a la Existencia, Indicador No. 42). Tabla 4.19. Cobertura Acueducto y Alcantarillado 2015 SUSCRIPTORES* (1) COBERTURA (2) (%) CONTINUIDAD (HR/DÍA) (3) COBERTURA* MICROMEDICIÓ N (%) (1) IANC** (%)(3) CALIDAD DE AGUA (4) MUNICIPIO ACUE ALC ACU ALC IRCA (%) RIESGO RIOHACHA 27.182 23.781 86% 72% 9,5 39 70 5,47 BAJO MAICAO 17.517 16.079 48% 32% 4 33 83 5,89 BAJO DIBULLA 4.152 1.236 92% 41% 6,4 0 - 80,85 INVIABLE SANITARIAMENTE BARRANCAS 3.931 3.906 68% 59% 8 2,1 82 22,58 MEDIO FONSECA 1.680 1.309 78% 56% 13,5 13,7 84 30,32 MEDIO HATONUEVO 1.197 1.091 65% 60% 1,2 0,8 89 20.38 MEDIO SAN JUAN 4.441 3.666 76% 52% 10,4 0,2 80 11,14 BAJO DISTRACCIÓN 2.764 2.621 60% 50% 23,5 18,1 81 0,00 SIN RIESGO EL MOLINO 5.432 5.038 78% 59% 9,2 0,5 87 28,95 MEDIO VILLANUEVA 4.437 3.786 82% 75% 18,1 12,4 86 22,69 MEDIO Fuente: (1) SUI, (2) DANE 2005 (3) mesa de trabajo junio 2015, (4) SIVICAP 2014, *Enero 2015, **Mayo 2015 Tabla 4.20. Cobertura Acueducto y Alcantarillado 2005 Área Indicador Viviendas con servicio Viviendas sin servicio Calculo SINFONIA_datos DANE Censo general 2005 % DANE_Censo general_2005 numero Calculo SINFONIA_datos DANE Censo general 2005 % DANE_Censo general_2005 numero La Guajira Cobertura de acueducto 51.25 60,687 48.75 57,721 Cobertura de alcantarillado 38.26 45,301 61.74 73,107 Albania Cobertura de acueducto 64.66 2,267 35.34 1,239 Cobertura de alcantarillado 42.53 1,491 57.47 2,015 Barrancas Cobertura de acueducto 68.63 3,708 31.37 1,695 Cobertura de alcantarillado 59.54 3,217 40.46 2,186 Colombia Cobertura de acueducto 83.4 8,125,908 16.6 1,617,020 Cobertura de alcantarillado 73.06 7,117,781 26.94 2,625,147 Dibulla Cobertura de acueducto 54.37 2,455 45.63 2,06 Cobertura de alcantarillado 14.55 657 85.45 3,858 Distracción Cobertura de acueducto 60.54 1,358 39.46 885 Cobertura de alcantarillado 50.56 1,134 49.44 1,109 El Molino Cobertura de acueducto 77.99 1,049 22.01 296 Cobertura de alcantarillado 58.59 788 41.41 557 Fonseca Cobertura de acueducto 78.35 4,434 21.65 1,225 Cobertura de alcantarillado 56.28 3,185 43.72 2,474 Hato Nuevo Cobertura de acueducto 65.57 1,887 34.43 991 Cobertura de alcantarillado 59.59 1,715 40.41 1,163 La Jagua Del Pilar Cobertura de acueducto 84.56 356 15.44 65 Cobertura de alcantarillado 62.47 263 37.53 158 Maicao Cobertura de acueducto 48.15 7,867 51.85 8,471 Cobertura de alcantarillado 31.96 5,222 68.04 11,116 Manaure Cobertura de acueducto 13.46 1,451 86.54 9,33

- 25. 207 Cobertura de alcantarillado 10.62 1,145 89.38 9,636 Riohacha Cobertura de acueducto 69.42 22,147 30.58 9,754 Cobertura de alcantarillado 54.03 17,237 45.97 14,664 San Juan Del Cesar Cobertura de acueducto 76.12 4,98 23.88 1,562 Cobertura de alcantarillado 51.88 3,394 48.12 3,148 Uribía Cobertura de acueducto 5.32 1,027 94.68 18,264 Cobertura de alcantarillado 3.52 679 96.48 18,612 Urumita Cobertura de acueducto 60.86 1,563 39.14 1,005 Cobertura de alcantarillado 54.87 1,409 45.13 1,159 Villanueva Cobertura de acueducto 82.48 4,138 17.52 879 Cobertura de alcantarillado 75.04 3,765 24.96 1,252 Calculo SINFONIA_datos DANE Censo general 2005 Asimismo la baja calidad del sistema de alcantarillado (Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 57,6%), los ineficientes e inclusos inexistentes (en algunos municipios) sistemas de tratamientos de aguas residuales y la falta de implementación de planes de gestión integral de residuos peligrosos en las entidades territoriales de salud; explica la presencia de tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años (8,5 por 100.000 hab), prevalencia por EDA (1543 casos por 10.000 hab), porcentaje de desnutrición crónica o retraso en crecimiento 27.9% por 100.000 menores de 5 años según ESIN 2010), letalidad por Dengue Grave ( 5.4 por 100.000 mil habitantes) , tasa de mortalidad por Malaria (0,30), proporción de Incidencia de Hepatitis A ( 9,7 por 100.000 hab), mortalidad por ETA: 0 casos, tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años (20,4 por cada 100.000 hab), una tasa de prevalencia por IRA en menores de 5 años (2885.5 Por cada 100.000 habitantes), mortalidad por TB (0.9 por 100.000 hab), tasa de intoxicación por sustancias químicas (10,6 por 100.000 hab), tasa de tumores malignos (23 por 100.000 hab) (vigencia 2011 -Datos ASIS 2013). Situación que es agravada por las condiciones geográficas y climáticas del departamento como el aumento de los periodos de sequía (fenómeno del niño presentado desde el 2012) principalmente en la zona norte donde además las poblaciones se encuentran dispersas en la extensión del desierto y el mal estado de las vías terciarias situación que se empeora en los periodos de lluvias dificulta el traslado de estos habitantes hasta las entidades de salud, los cuales por sus condiciones de pobreza extrema evidenciadas en sus déficit nutricionales y precarias condiciones de vivienda son poblaciones altamente vulnerables a enfermarse. Que no exista mapa de riesgo por cuencas para la calidad del agua del departamento, que las entidades territoriales de salud no cuenten con Plan de Gestión Integral de RESPEL (gestión integral de los residuos peligrosos) y la deficiente dotación e infraestructura del laboratorio departamental de salud pública afecta la eficaz inspección y vigilancia de la calidad de agua, la vinculación tardía y no continua del personal de apoyo a la gestión para dar respuesta institucional para enfrentar las problemáticas de la dimensión ambiental; las falencias de los Municipios para realizar de manera continua las unidades de análisis para atender los casos producidos por las enfermedades generadas por la mala calidad del agua impiden el fortalecimiento de la autoridad sanitaria; la arraigada cultura de la población de no pago de los servicios públicos; las pocas estrategias de educación comunitaria efectivas para evitar la disposición de excretas cerca de las fuentes de agua, las prácticas de disposición y quema a cielo abierto de residuos; la ausencia de estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y el bienestar humano asociado a los contaminantes presentes en el aire , cuencas y afluentes generada por la minería legal e ilegal y las malas prácticas de aplicación de agroquímicos están deteriorando el ambiente del departamento. Esta situación afecta principalmente a las poblaciones rurales dispersas, indígenas, niños y niñas menores de 5 años. La situación es similar para todo el departamento, pero los eventos se concentran principalmente en: Uribía, Manaure, Maicao y Riohacha. Aunque cabe destacar que el territorio cuenta con factores liberadores tales como: el plan departamental de aguas, plan de gestión del riesgo, estrategias de entornos saludables y AEIPI,

- 26. 208 proyectos de responsabilidad social de la empresa privada, la universidad de La Guajira con facultades y centro de investigación relacionadas con los factores del ambiente, CORPOGUAJIRA con vigilancia a los residuos sólidos, peligrosos y a las cuencas, las estrategias de atención con enfoque comunitario a poblaciones rurales dispersas con el fin de establecer un modelo de atención integral en salud efectivo. Lo anterior ha estado ocurriendo históricamente lo que en el futuro puede implicar que se siga perpetuando la morbilidad y mortalidad infantil, principalmente en indígenas y población rural, malformaciones congénitas por causas ambientales; disposición de costos de atención e infraestructura de primer nivel para la atención de eventos evitables con medidas de saneamiento ambiental básico (acueductos, planta de potabilización, botaderos, alcantarillado); afectando principalmente el diagnostico de salud pública del departamento generando altos costos de atención en servicios médicos de primer nivel e impidiendo el desarrollo económico y social. 3.4.4.2.4.3. Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales La prevención de la enfermedad no se está dando en el Departamento, en Parte porque el sistema público no está en capacidad financiero de hacerlo, y segundo, porque por el tema de la dispersión de la población hace que los recursos asignados por la UPC no alcancen, adicionado al hecho del desconocimiento que se tiene del territorio. Si a esto le añadimos el tema de los territorios semidesérticos, la escases del agua, la baja o casi inexistente oferta de alimentos, las grandes distancias en el territorio, la ausencia de servicios de energía y comunicaciones, la pobreza extrema, incrementan el riesgo y la inseguridad en la salud. En La Guajira se puede hablar de que no hay entornos saludables, las poblaciones indígenas se ven atacadas por enfermedades que no le son propias, incluso por epidemias como el ZIka y el Chikonguña o el VIH/SIDA que vinieron de fuera del país, y si a esto le sumamos los errores de las estrategias de atención, la insistencia de desarrollar los programas desde la comodidad de los escritorios de Bogotá o los cascos urbanos de La Guajira, cuando el 60% o más de la población es rural, conlleva a que los riesgos de la salud se magnifiquen constantemente. En los municipios los Planes de Intervenciones Colectivas no han sido efectivos, es urgente que los Alcaldes replanteen el uso y destino de estos programas, que el Ministerio de la Protección Social simplifique dichos procesos para que sean aplicables con mayor facilidad dentro de los territorios. Es urgente replantear los esquemas de atención, llevar los servicios en forma permanente a los territorios para que la población tengan acceso real a los mismos, involucrar a las comunidades en los procesos, de lo contrario, los datos y cifras que veremos más adelante no cambiaran, sino que por lo contrario, tenderán a volverse más críticas. 3.4.4.2.5. Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles Modos, condiciones y estilos de vida saludables En el Departamento de La Guajira existen factores de riesgo modificables como el tabaquismo, practicas inadecuadas en el consumo de alimentos, sedentarismo y el consumo nocivo del alcohol lo que hace que se aumente la aparición de enfermedades no trasmisibles las cuales impactan negativamente en la calidad de vida de la población, lo que explica la presencia de cifras de prevalencia de 17 Obesidad IMC <30 (18 a 64 años) 49,9% Actividad física global (18 a 64 AÑOS Urbano,), 72,1% de Consumo diario de fruta (5 a 64 años) 2010, 21,8% Consumo diario de verduras y hortalizas (5 a 64 años), ENSIN 2010, 6.6 el Consumo actual de

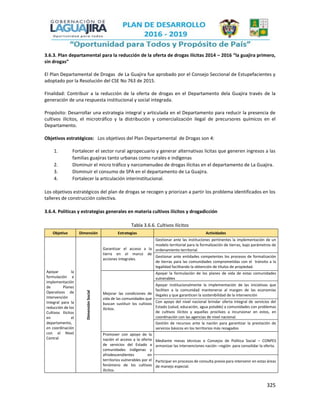

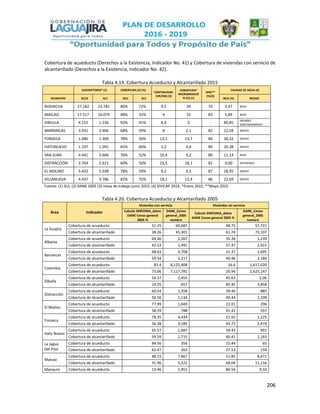

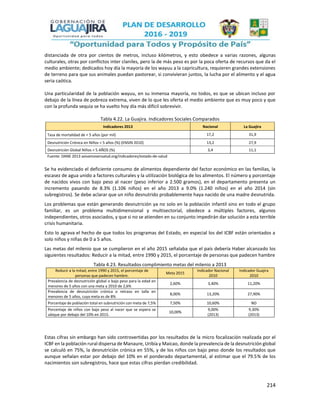

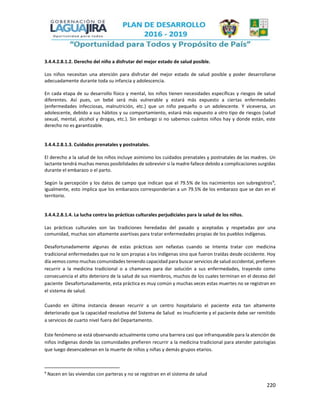

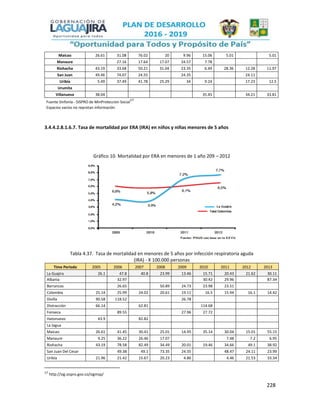

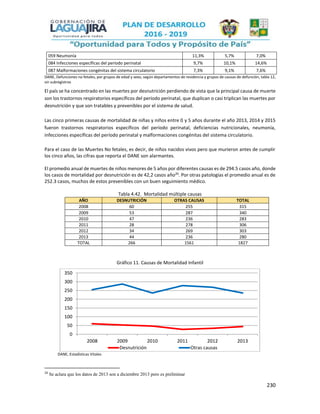

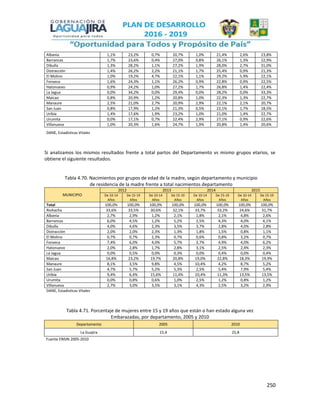

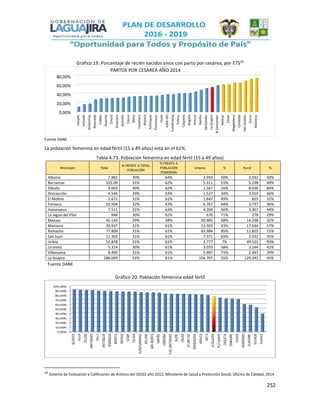

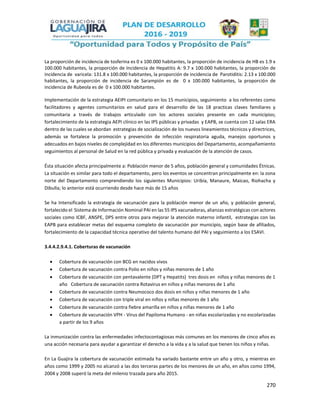

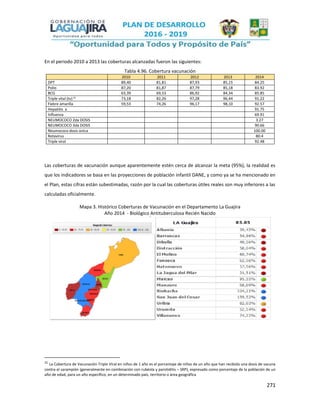

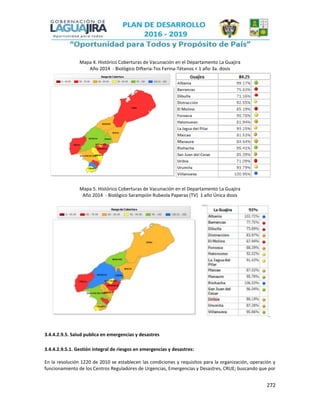

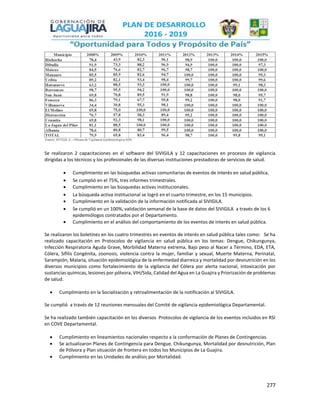

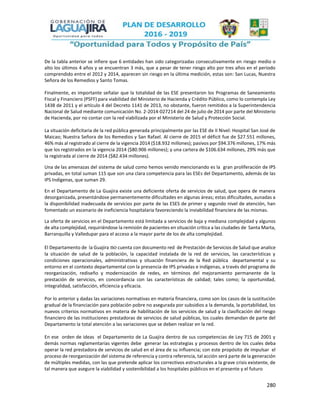

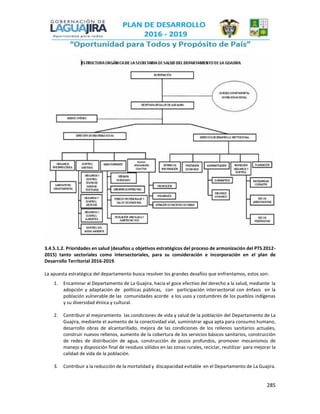

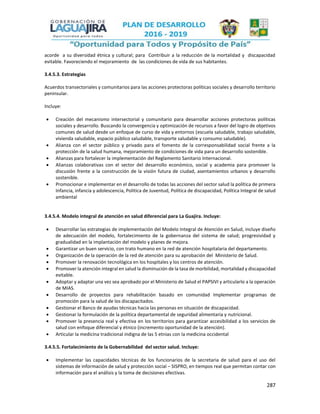

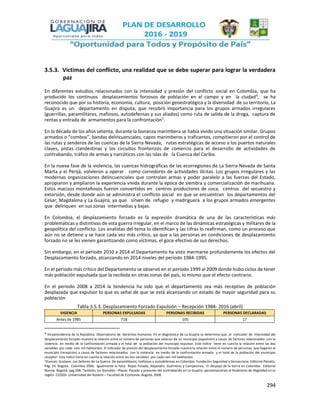

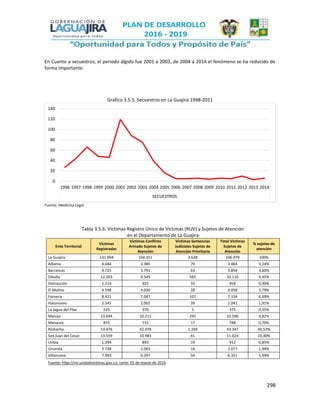

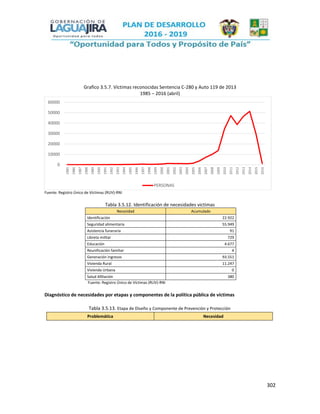

- 27. 209 tabaco (12 a 65 años), 28.8 el consumo actual de alcohol, ESPH 2013, el Índice COP (dientes cariados, obturados y perdidos) es de 2.2 en mayores de 12 años para el año 2011, se registra un 62% de cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del régimen subsidiado y un 42% en el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del régimen contributivo, Secretaria de Salud 2011. Condiciones crónicas prevalentes Los casos por mortalidad se comportaron así: 29. Tasa de Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, 13.3 la tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, 10.7 tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas, 2,30 Tasa de Mortalidad por Cáncer de mama x 100.000 habitantes, 2,18 Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cérvix: x 100.000 habitantes, 4,52 Tasa de Mortalidad por Cáncer de Próstata x 100.000 habitantes, 3,17 Tasa de Mortalidad por Cáncer de Estomago x 100.000 habitantes, 7,58; Tasa de Mortalidad por Diabetes Mellitus x 100.000 habitantes, estos eventos afectan principalmente al grupo etario de los adultos mayor, tienen un comportamiento similar para todo el departamento e históricamente ocupan las primeras causas de morbilidad y mortalidad según datos del, ASIS La Guajira, 2013. Esta situación está agravada principalmente por la falta de gestión y formulación de planes sostenibles que faciliten la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables que ayuden a modificar los principales factores de riesgo en la población; el déficit de espacio público correspondiente a infraestructuras, bienes y servicios saludables que impiden la práctica regular de actividad física y el aumento en la cifras de sedentarismo; de igual manera el bajo consumo de frutas y verduras y los consumos perjudiciales de sal y de sustancias como alcohol y tabaco hace que estas condiciones aumenten gradualmente, así mismo la deficiente la capacidad de respuesta del sistema general de seguridad social en salud para la prevención y atención integral de las enfermedades crónicas no transmisibles. Aunque el territorio cuenta con factores liberadores tales como: Estrategias para promocionar el consumo de alimentos bajos en grasa y azucares, campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, actividades para el manejo adecuado y disposición de los residuos y aguas residuales, se promueve el desarrollo de estrategias de promoción de estilos de vida saludables, estrategia los entornos de las viviendas y escuelas saludables, Programa Guajira Viva con el IDDG para el fomento de las actividades física y estilos de vida Saludables. Se realiza promoción de hábitos saludables en la comunidad e instituciones educativas, Estrategias Instituciones Libres de Humo, Programas de Promoción y Prevención en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Con implicaciones tales como: Aumento de la discapacidad, morbilidad y mortalidad, pérdida de la capacidad productiva, afectación psicológica, cargas para las familias y las comunidades y elevados costos de la atención. 3.4.4.2.6. Dimensión convivencia social y salud mental Promoción de la salud mental y la convivencia En el Departamento de La Guajira, debido a la descomposición familiar y social que vive el territorio, la pérdida de los valores, la falta de oportunidades laborales, afectaciones psicológicas (estrés, ansiedad, depresión, perdida de un ser querido, baja autoestima), hace que los menores entre 13 y 18 años se dediquen a actividades al margen de la ley, y debido a su condición de desprotección aprovechan estas coyunturas para delinquir (robos, extorción, homicidios) y practicas suicidas. la presencia de inadecuados comportamientos individuales y colectivos para el cuidado de la salud mental y la convivencia social; presentando cifra de 4.1 x 100.000 habitantes la tasa de mortalidad por suicidio, tasa de mortalidad por Homicidio 30.2 x 100.000 Habitantes, tasa de violencia contra la Mujer 30,5 x 100,000