Autismo e inclusão na educação infantil

- 1. 1 AUTISMO E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE AS CRENÇAS DOS EDUCADORES Jacqueline Prates Rocha Lüdke Monografia apresentada como exigência parcial para a obtenção do grau de Especialista em Psicologia Escolar e Educacional, sob orientação da Profª.Drª. Cleonice Alves Bosa e co-orientação da Profª. Ms. Cláudia Sanini. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Psicologia Curso de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento Porto Alegre, abril de 2011

- 2. 2 SUMÁRIO Resumo..........................................................................................................3 I Introdução....................................................................................................4 1.1 O significado do conceito de crenças, percepção e representação........5 1.2 O conceito de autismo...........................................................................6 1.3 Teorias sobre o autismo.........................................................................7 1.3.1 Teorias neuropsicológicas e cognitivas.........................................7 1.3.2 Teorias afetivas..............................................................................8 1.3.3 Teorias psicanalíticas.....................................................................8 1.4 A inclusão escolar de crianças autistas..................................................10 II Método........................................................................................................14 2.1 Participantes...........................................................................................14 2.2 Delineamento.........................................................................................14 2.3 Instrumento............................................................................................14 2.4 Procedimentos........................................................................................14 2.5 Considerações éticas..............................................................................14 2.6 Análise dos dados...................................................................................15 III Resultados e Discussão..............................................................................16 IV Considerações Finais..................................................................................22 V Referências...................................................................................................24 VI Anexo..........................................................................................................27

- 3. 3 RESUMO O tema do autismo tem recebido especial importância na literatura atual, tendo em vista as necessidades especiais que crianças portadoras de tal condição demandam. Há, portanto, uma necessidade de estabelecer um trabalho junto a educadores de escolas, no sentido de identificar as reais carências educacionais para fomentar o aprendizado desses alunos. Desse modo, o presente estudo tem como objetivo investigar as crenças de duas educadoras de uma escola de educação infantil de Porto Alegre/RS sobre um aluno com autismo inserido no sistema de educação inclusiva. Os resultados principais da aplicação do método de Análise de Conteúdo são discutidos e as implicações do papel dos educadores de crianças com autismo são analisadas e inferidas. Foi possível verificar um distanciamento entre a realidade do aluno em comparação com as crenças dos educadores, que desconhecem alguns aspectos fundamentais para a compreensão da síndrome do autismo, necessitando de uma redefinição de metodologias de ensino-aprendizagem no contexto da educação inclusiva. Palavras-chave: Autismo; Inclusão escolar; Crenças dos educadores.

- 4. 4 I INTRODUÇÃO O tema da inclusão escolar de alunos com necessidades especiais, mais precisamente com portadores de autismo, tem chamado a atenção de muitos pesquisadores na área da Educação e da Psicologia nos últimos tempos (Marcelli, 2009; Wing, 1998 & Rutter, 1997). A inclusão escolar tem como objetivo inserir, sem distinção, todas as crianças e adolescentes com variados graus de comprometimento social e cognitivo. É importante mencionar que qualquer proposta de educação inclusiva para crianças portadoras de autismo deverá ser feita dentro de escolas regulares. Assim sendo, terá a finalidade de diminuir os preconceitos e evitar o isolamento social (Batista & Enumo, 2004), possibilitando, dessa forma, a aquisição de novas habilidades, uma vez que um dos principais marcadores desse transtorno é o déficit na interação social. O autismo é classificado como um transtorno global do desenvolvimento, caracterizando-se pelo desenvolvimento atípico da interação social, da comunicação e da presença de um repertório marcadamente restrito de interesses e atividades (DSM IV-TR-APA, 2002). Considerando que a interação social entre pares e entre alunos e educadores é a base fundamental para que ocorram trocas de experiências no ambiente escolar comum (Camargo & Bosa, 2009), é importante detectar precocemente a presença de dificuldades na interação social de crianças autistas. Tal necessidade requer uma maior mobilização dos educadores no sentido de aprimorar a aplicabilidade das atividades propostas, já que, na prática, não existe uma estratégia adequada para a implementação de métodos e planejamentos coerentes com esse tipo de trabalho (Silveira & Neves, 2006). Conforme Sant’Ana (2005), em uma pesquisa realizada com 10 professores do Ensino Fundamental, sobre a inclusão escolar, foi verificado que os educadores estão cientes de não estarem preparados para a inclusão. Também foi verificado que estas dificuldades existem há várias décadas e pertencem a toda a estrutura educacional do país e não exclusivamente à educação de alunos portadores de necessidades educacionais especiais. Desta forma, Camargo e Bosa (2009) ressaltam que existe também a necessidade de uma mudança da reestruturação do sistema social e escolar para que

- 5. 5 ocorra a efetivação da inclusão. Contudo, a proposta básica da inclusão escolar de crianças com autismo seria tentar minimizar os efeitos do isolamento social que geralmente é provocado nas situações escolares pelo não-conhecimento de tal abordagem (Batista & Enumo, 2004). A proposta permite oportunizar a interação entre pares e o desenvolvimento, por parte dos educadores, de uma nova visão acerca de tal deficiência. Neste sentido, a preparação destes profissionais educadores para o trabalho com alunos portadores de autismo é de suma importância, pois o educador é um dos agentes responsáveis não somente por transmitir conteúdos pedagógicos, como também transmitir valores e normas sociais que possam inserir a criança na esfera simbólica do discurso social. Sendo assim, o trabalho com os educadores deverá englobar, de forma permanente, programas de capacitação, supervisão e avaliação (Sant’Ana, 2005). Outro aspecto a considerar, no que se refere ao trabalho de preparação dos educadores, relaciona-se às crenças que os mesmos têm a respeito da criança portadora de autismo, as quais também são extremamente relevantes para o desenvolvimento das atividades propostas nos programas de educação inclusiva. No estudo de Cacciari, Lima e Bernardi (2005) foi verificado que a relação que o educador estabelece com o aluno em situação de inclusão gira em torno da patologia e sintomas, e não com o aluno enquanto sujeito, respeitado em sua diferença, história e subjetividade. No que diz respeito à eficiência do trabalho do educador em sala de aula, a entrevista realizada no estudo de Sanini 2001) abrangeu também questões referentes aos sentimentos e expectativas desse educador com relação à criança autista, o que poderá interferir na qualidade de ensino, pois o educador deverá sentir-se capaz e confiante de suas práticas pedagógicas. 1.1 Crenças, percepção e representação: Dodge (1986) deriva que as crenças estão relacionadas com os processos cognitivos que poderão estar presentes nos valores concebidos por indivíduos para um determinado tipo de fenômeno. Com isso, conclui-se que as crenças, além de possuírem um aspecto cognitivo, também incluem questões sociais e culturais. Dessa forma, as crenças surgem em determinados contextos, que podem ser generalizados ou específicos sobre a natureza das coisas e do mundo e o lugar que as

- 6. 6 pessoas ocupam nesse mundo. Nesse processo, incluem-se expectativas e atitudes que as pessoas irão estabelecer a partir dessa visão de mundo (Lazarus & Smith, 1988). Já Beck e Freeman (1993) fazem algumas observações em seus estudos acerca da chamada percepção subjetiva, que seria o significado que uma pessoa atribui a uma determinada situação. A percepção determinaria como a pessoa se sentirá diante de tal situação e como irá planejar ações para lidar com tal questão. Para Leventhal (1980) existe uma teoria que procura explicar os mecanismos de processamento de informações inseridos no processo da percepção- compreensão de uma determinada doença para um determinado paciente. Aqui existe uma noção de que certos pacientes desenvolvem mecanismos próprios para a compreensão de suas doenças, adquirindo representações sobre o prognóstico das mesmas. 1.2 O conceito de autismo: Kanner (1943) foi um dos primeiros autores a identificar algumas características que compunham um determinado quadro psiquiátrico nosológico e as contrapôs com um quadro pertencente ao desenvolvimento normal da criança. O autor apontou na literatura psiquiátrica, um quadro no qual ele chamou de Autismo da Infância Primitiva, distinguindo de outro quadro, ligado àquelas entidades patológicas realmente graves. As características do autismo grave envolveriam certo atraso no desenvolvimento da linguagem, repetições obsessivas de certas atividades por longos períodos de tempo, um extremo isolamento social, englobando uma inabilidade para desenvolver e estabelecer vínculos interpessoais, além da presença de certas habilidades exercidas com mais destreza, geralmente de cunho cognitivo- motor, se comparadas com crianças com desenvolvimento normal. Desde 1943, a partir da conceituação de autismo efetuada por Kanner, o conceito passou por algumas transformações que ajudaram a ampliar o campo de compreensão da psicodinâmica dessa síndrome. Em 1979, Rutter estudou e definiu o autismo como uma síndrome comportamental originada por fatores orgânicos, considerando quatro traços principais que caracterizariam crianças portadoras de autismo: a) presença de comportamento motor bizarro que se manifesta através de brincadeiras limitadas, repetitivas e de cunho ritualísticos; b) prejuízo grave nas interações sociais; c) uma incapacidade para elaborar uma linguagem responsiva; d)

- 7. 7 início da síndrome anterior à idade de 30 meses. O autor também chamou a atenção para os comportamentos individuais que cada caso poderia apresentar (Rutter, 1997). Assim sendo, o termo “espectro autista”, abordado por Wing (1998), que considerou o autismo como um conjunto complexo de sintomas variáveis de acordo com o grau de comprometimento cognitivo da criança, corrobora as descrições de Rutter sobre os comportamentos individuais apresentados. Nos manuais de classificação de transtornos mentais, o autismo aparece no grupo dos transtornos globais do desenvolvimento (CID- 10- OMS, 1998 e DSM IV-TR- APA, 2002), enfocando principalmente os aspectos lingüísticos e cognitivos da síndrome. A partir dessas discussões, pode-se perceber que o conceito passou a ser mais bem compreendido como uma síndrome de origem comportamental que desvia seu percurso do que poderia ser chamado de “desenvolvimento normal”. Entretanto, o conceito de autismo é ainda muito controverso (Marcelli, 2009) sendo necessário abordar algumas considerações acerca das teorias que tentam explicar a origem e o desenvolvimento desta síndrome. A partir dessas breves considerações, pode-se concluir a priori, que os critérios diagnósticos e as intervenções irão variar de acordo com a abordagem teórica escolhida pelos profissionais de saúde mental. Assim sendo, de forma sintética, as teses centrais destes estudos serão apresentadas a seguir. 1.3 Teorias Sobre Autismo 1.3.1 Teorias neuropsicológicas e cognitivas: Estudos datados na década de 70 inspiram os pesquisadores atuais a debaterem teórica e empiricamente o tema do autismo, principalmente na área cognitivo comportamental. Para isso, citam-se os estudos de Hermelin e O’Connor (1970) que investigaram e mapearam de que forma as crianças portadoras de autismo processavam as informações adquiridas ao serem submetidas a testes de habilidades de memória. O estudo concluiu que crianças que portavam a condição autística sofriam de consideráveis déficits cognitivos, tais como uma probabilidade maior de armazenar informações visuais em comparação com outras crianças não diagnosticadas com autismo, que prevalecia o armazenamento de informações por meio de recursos auditivos e verbais. Destaca-se nesse estudo (Hermelin & O’Connor, 1970) a grande dificuldade de crianças autistas em depurar e atribuir significados a determinadas situações propostas durante a realização dos testes.

- 8. 8 Diversos estudos comprovam a tendência ao isolamento de crianças portadoras de autismo. Contudo, duas características apresentavam-se com maior freqüência nestas verificações sobre as manifestações do autismo - aquela relacionada ao comportamento estereotipado e à característica de impulsividade (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991). Assim sendo, essas citações são apenas alguns exemplos de pesquisas que apontam quais são as características mais frequentes nas manifestações autísticas. 1.3.2 Teorias afetivas: O significativo prejuízo na interação social e no reconhecimento das emoções de crianças com autismo estaria relacionado com uma disfunção nas relações primitivas do bebê com sua mãe, levando a criança a ter pouca ou nenhuma capacidade de relacionar-se afetivamente com os outros. Dessa forma, uma disfunção afetiva básica, como sugere Hobson (1993), poderia estar relacionada à qualidade da maternagem e suas conseqüências no âmbito social dessa criança. Para os autores Mundy e Sigman (1989), existe um sistema afetivo e cognitivo envolvido na formação e desenvolvimento social infantil. Esses sistemas, agindo em conjunto, contribuem para a aquisição da capacidade de compartilhar experiências e objetos com um outro, possibilitando que a criança interaja com o mundo externo e que ela verifique a existência de formas diferentes de agir e sentir. 1.3.3 Teorias psicanalíticas: Dentro das teorias presentes na corrente psicanalítica percebe-se, mais usualmente, uma substituição do termo autismo por psicose. Contudo, Melanie Klein reconheceu a presença de manifestações e características que eram notavelmente diferentes em crianças com autismo, em comparação com crianças ditas psicóticas. No autismo, existiria uma inibição constitucional do desenvolvimento, estando a criança inserida num drama conflitivo entre instinto de vida e de morte, prevalecendo mais as defesas primitivas do ego, dificultando a interação da criança com o mundo externo e bloqueando sua capacidade de simbolização (Klein, 1996). Recentemente, têm surgido outras hipóteses para definir o termo “posição autística” que engloba alguns mecanismos de defesa que podem ser aplicados e compreendidos como pertencentes à típica síndrome do autismo. Um dos

- 9. 9 mecanismos seria a identificação adesiva, ou seja, um estado de dependência absoluta no qual não há limites entre um objeto e a criança. Marcelli (2009) aponta para um dado clínico observado em atendimentos psicoterápicos de uma conduta tipicamente apresentada por um autista, “de prender a mão de outro para utilizá-la como um prolongamento de si” (p.243). Esse autor cita o pesquisador Donald Meltzer, que também fez pesquisas sobre o autismo, observando além da identificação adesiva, um desmantelamento sensorial, onde os objetos são percebidos como um único objeto. O ato de sentir, ouvir, ver e tocar se unem para formar um todo com uma única qualidade. Para ilustrar o processo de desmantelamento, Marcelli (2009) cita, dentro de uma ótica clínica, os brinquedos utilizados pelas crianças autistas, tais como bonecos mecânicos desarticulados e rodas que giram indefinidamente. Derivando o conceito de posição autística, que de certa forma permite ao bebê colocar um limite aos excessivos estímulos do mundo externo, ficar fixado nessa posição leva o bebê para uma desorganização generalizada. Não há a formação de símbolos e os objetos são concebidos como objetos parciais planos e bidimensionais, já que o pensamento fica com a ideia de um prolongamento das partes do próprio corpo, como sendo pertencentes a esses objetos (Marcelli, 2009). Contudo, Winnicott (1997) foi um dos poucos estudiosos da linha psicanalítica a reconhecer a não-existência do autismo. Para esse autor, o termo autismo servia para que psiquiatras e pediatras pudessem catalogar essa manifestação como uma doença e, assim, prescrever certos medicamentos. Para Winnicott (1997), a psiquiatria é ineficaz em alguns casos, ao colocar determinados sintomas psiquiátricos como responsáveis pela formação de uma determinada doença, afirmando também que qualquer sintoma que viesse a caracterizar-se como pertencente a um quadro autístico, poderia também ser encontrado em muitas outras crianças não autistas e tampouco reconhecidas como portadoras de outros distúrbios psíquicos. Percebe-se, portanto, uma variada gama de hipóteses que tentam explicar o autismo através de pressupostos teóricos psicanalíticos (Tustin, 1975). Contudo, deve-se ter em mente que a subjetividade em desenvolvimento de uma criança rumo ao status de sujeito, inserida num contexto social, familiar e educacional, deve ser validada e aceita na comunidade escolar, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos alunos portadores de autismo.

- 10. 10 1.4 A inclusão escolar de crianças autistas: Durante a década de 80, o movimento de integração de alunos com necessidades educativas especiais começou a tomar forma no Brasil, englobando nos dias de hoje uma política governamental que apóie e sustente leis para que crianças e adolescentes diagnosticados com qualquer limitação física ou mental possam estar incluídos e fazer parte da comunidade escolar. Contudo, percebe-se que mais investimentos em projetos políticos para a educação são necessários, em virtude da complexidade do tema. Baptista e Bosa (2002), descrevendo a percepção dos professores sobre a inclusão de alunos autistas, fazem um alerta para as noções um tanto distorcidas sobre o que significa basicamente o termo autismo, assim como o manejo com o mesmo. No estudo dos referidos autores, destacam-se as seguintes dificuldades do trabalho com crianças autistas: dificuldades na compreensão da linguagem autista, dificuldades em compreender o significado dos rituais (às vezes bizarros), manejo da agressividade expressa pelo aluno, sentimentos de insegurança por parte do educador, dúvidas com relação à prática pedagógica que deverá ser empregada e a falta de uma estrutura devidamente preparada para lidar com esses alunos. Essa estrutura refere-se à utilização de brinquedos didáticos, recursos audiovisuais, publicações, espaço físico e outros recursos que poderiam incrementar a qualidade do ensino. Até o ano de 2002, ano da publicação desse estudo, a maior dificuldade dos educadores, além das já citadas, seria com relação a identificação do aluno com autismo e também com a falta de preparo e especialização. Assim como nos adverte Mantoan e Prieto (2006) “... combinar igualdades e diferenças no processo escolar é andar no fio da navalha” (p.10), já que muitas varáveis fazem parte dessa complexa tentativa de integração, ajudar e treinar professores e educadores para conhecer e lidar com as diferenças, sobretudo lidar e identificar alunos portadores de autismo, constitui-se num desafio por si só. Logo, cabe aos projetos de Políticas Públicas Educacionais Inclusivas determinarem quais seriam os profissionais aptos a fazer esse treino, estabelecendo etapas para o desenvolvimento de um ensino de qualidade, para que esses alunos possam conquistar certa autonomia. Contudo, para que possamos entender o significado da modalidade de ensino conhecida como Inclusão Escolar, faz-se necessário refletir sobre as relações interpessoais e o estabelecimento de um laço social entre as pessoas envolvidas nesse

- 11. 11 processo - o vínculo que se estabelece entre os sujeitos em um micro espaço, nesse caso, a sala de aula. Para descrever acerca da formação de vínculos, Pichon-Rivière (1995), em seu consagrado livro Teoria do Vínculo, já pressupunha que as relações humanas são enriquecidas pelas múltiplas formas de linguagem, e que essa linguagem escolhida para se comunicar - a fala, por exemplo, irá dar um sentido e uma qualidade para o termo vínculo. Os sujeitos inseridos no contexto de inclusão escolar tais como professores, educadores, pais e alunos, devem estar orientados para compreender que as relações de intersubjetividade são agentes proporcionadores de relações pessoais com maior qualidade. Para Mittler (2003), o objetivo da inclusão é de garantir que todas as crianças possam fazer parte de um grupo, de uma comunidade e de um sistema educacional que possa oferecer-lhes as mesmas oportunidades que crianças que não possuem necessidades especiais, numa tentativa de impedir que minorias sociais, na qual se incluem crianças portadoras da síndrome autística, escapem do preconceito e do isolamento. O autor aponta que as escolas possuem limites no que diz respeito ao que oferecer a estes alunos incluídos e reflete sobre a necessidade de mudanças nas políticas educacionais vigentes nos países que adotaram ou que irão adotar o processo de inclusão social como parte do sistema de educação das escolas, sabendo que a inclusão escolar é um modelo mundial apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Retomando a questão acerca da definição do termo autismo, para tentar compreender como “algumas definições” podem limitar o trabalho de educadores, sabe-se que nas categorias vigentes para classificar essa síndrome em manuais de transtornos mentais, o autismo encontra-se inserido dentro de uma classe de distúrbios conhecida como transtornos globais do desenvolvimento. Os manuais apresentam características ainda pouco compreendidas pela ciência, limitando-se a uma categorização (DSM IV- TR- APA, 2002). Os profissionais que desejarem consultar apenas as concepções de tais manuais poderão aprisionar-se em determinadas classificações, podendo gerar o não conhecimento de outras esferas da constituição psíquica do ser humano - a subjetividade, a afetividade e a necessidade de formar um vínculo que proporcione segurança e bem estar entre os sujeitos. O que chama a atenção, partindo dos conceitos de vínculo de Pichon-Rivière (1995) e outros teóricos dessa área, como Adam (1999), é sobre a importância das relações interpessoais que podem emergir nos sujeitos com essa síndrome e seus educadores, não limitando aos aspectos

- 12. 12 clínicos e nosológicos que tanto caracterizam esse distúrbio. Dessa forma, pode-se perceber que uma das características mais notáveis em crianças com autismo é a incompreensão e assimilação de metáforas - campo da imaginação, assim como apresentam as mais amplas dificuldades no campo da comunicação, o que dificulta o trabalho dos educadores com esses alunos. Entretanto, salienta-se que os manuais de transtornos mentais apenas apontam as deficiências e carências dessa síndrome, manuais esses que de certa forma cumprem com a proposta e a função à qual foram designados - classificar e categorizar doenças através da observação clínica de sintomas (CID- 10- OMS, 1998 e DSM IV-TR- APA, 2002). Campbell (2009) salienta que apesar de não se conhecer com maior profundidade as causas do autismo, refere que essas são parcialmente compreendidas por alguns neurologistas, que apontam a existência de falhas nas conexões neuronais do cérebro de pessoas com autismo como sendo um forte indício para a sua manifestação em status de síndrome ou distúrbio. Dessa forma, o autor salienta também que o autismo possuía uma aproximação com a esquizofrenia, ou seja, com a conhecida fuga da realidade, mas na verdade, o autismo se caracterizaria por um comprometimento geral do desenvolvimento, inclusive motor. O comportamento autista, de certa forma, compromete também o grupo familiar, pois interfere no estilo de vida dos membros da família, nos relacionamentos e nos vínculos com o mundo interno e externo do contexto familiar. A frustração e a angústia gerada nos familiares e em outros indivíduos que convivem com o autismo, geralmente são resultantes de práticas não adequadas para com os mesmos, e mais precisamente pode-se falar numa não compreensão do mundo autista. Por ser o autismo uma perturbação que faz com que a criança não interaja com os pais, pares, familiares e educadores, evitando olhar para os rostos das pessoas, nos permite pensar numa intervenção ampla, começando pela compreensão do desenvolvimento de uma criança com autismo, promovendo interações que atendam as reais necessidades e habilidades dessas crianças (Campbell, 2009). Outro dado importante, também sugere que a pessoa com autismo repete incessantemente uma mesma atividade para certificar-se de sua própria existência, mostrando-nos outro caminho para tentar compreender esses mecanismos ritualísticos e tentar diminuir aspectos negativos e pejorativos que porventura estejam associados com essa síndrome. Para Bosa (2000), grande parte dos conhecimentos sobre o autismo, mais especificamente no que se refere ao campo da educação, baseiam-se nos fatores

- 13. 13 relacionados com os comprometimentos dessas crianças e não com as possibilidades que esses educandos poderão vir a apresentar. Assim sendo, pode-se pensar que tais indivíduos sejam estigmatizados através de preconceitos, dificultando, e muito, o trabalho dos professores e educadores, que deverão compreender e ver o aluno com autismo como um todo, porém, sem jamais esquecer que as particularidades de cada um deverão ser cuidadosamente manejadas. A capacidade de escuta desses educadores se torna fundamental para o processo de aprendizagem e formação de um vínculo positivo com qualidade. Dessa forma, pode-se pensar em intervenções que contemplem novos olhares, novas formas de escuta e novos planejamentos de estratégias de ensino- aprendizagem para esses educandos. E nunca esquecer que o vínculo é o grande agente que possibilita e dinamiza o aprendizado e a formação de laços sociais saudáveis (Pichon-Rivière, 1995). Assim sendo, o objetivo da presente monografia foi investigar as crenças de duas educadoras inseridas numa escola particular de educação infantil sobre a inclusão escolar de uma criança portadora de autismo.

- 14. 14 II MÉTODO 2.1 Participantes: Participaram desse estudo, duas educadoras de uma escola privada de educação infantil da cidade de Porto Alegre/RS, responsáveis pela turma frequentada por uma criança com autismo. Ambas participaram de um estudo maior do NIEPED (Sanini, 2011) que investigou as crenças das educadoras sobre o processo de inclusão de uma criança com autismo. 2.2 Delineamento: Foi realizado um estudo de caso múltiplo (Yin, 2005). 2.3 Instrumento: Entrevista sobre crenças das educadoras em relação ao trabalho com o aluno com autismo, desenvolvidas no estudo anterior (Sanini, 2011). Cópia da entrevista encontra-se no Anexo A dessa monografia. 2.4 Procedimentos: Foram utilizados os dados de entrevistas realizadas com duas educadoras responsáveis pela turma frequentada por uma criança com autismo, realizadas no estudo de Sanini (2011). Estas entrevistas foram realizadas individualmente, na própria escola, gravadas e transcritas posteriormente. 2.5 Considerações Éticas: Este projeto faz parte de um estudo maior do NIEPED, que investigou as crenças e o senso de autoeficácia de educadoras sobre o trabalho com um aluno com autismo, tendo sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob o registro no 2009/050 por estar adequado ética e metodologicamente e de acordo com a resolução 196/96 e

- 15. 15 complementar do Conselho Nacional de Saúde. Cabe destacar que o cuidado com as questões éticas foi observado da mesma forma no presente estudo. As entrevistas obtidas nesse estudo passaram a fazer parte de um banco de dados do NIEPED e foram guardadas em envelopes lacrados, em um arquivo destinado para este fim. 2.6 Análise dos Dados: Os dados das entrevistas foram analisados através da análise de conteúdo (Bardin, 1977) com base em categorias extraídas a priori da literatura e em categorias geradas pelos dados do estudo. Para Bardin (1977), a metodologia de uma análise de conteúdo dar-se-á em três fases, sendo a primeira caracterizada por uma pré-análise; a segunda caracterizada pela exploração do material propriamente dito e a terceira consistindo no tratamento dos resultados, onde se verifica a presença de inferências e interpretações, que fazem parte das características de uma pesquisa do tipo explicativa. A categoria semântica apontada por Bardin (1977) possibilitará levantar categorias temáticas, identificando os núcleos de sentido que compõem a fala dos participantes da pesquisa.

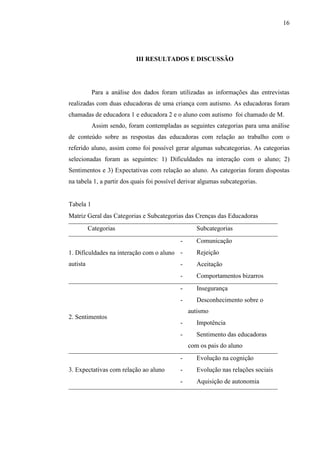

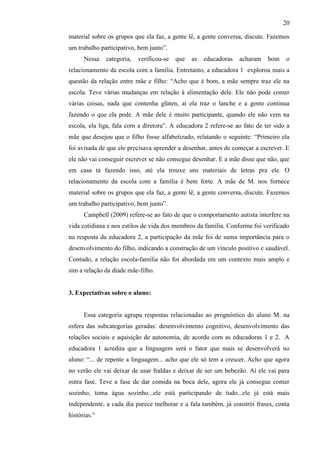

- 16. 16 III RESULTADOS E DISCUSSÃO Para a análise dos dados foram utilizadas as informações das entrevistas realizadas com duas educadoras de uma criança com autismo. As educadoras foram chamadas de educadora 1 e educadora 2 e o aluno com autismo foi chamado de M. Assim sendo, foram contempladas as seguintes categorias para uma análise de conteúdo sobre as respostas das educadoras com relação ao trabalho com o referido aluno, assim como foi possível gerar algumas subcategorias. As categorias selecionadas foram as seguintes: 1) Dificuldades na interação com o aluno; 2) Sentimentos e 3) Expectativas com relação ao aluno. As categorias foram dispostas na tabela 1, a partir dos quais foi possível derivar algumas subcategorias. Tabela 1 Matriz Geral das Categorias e Subcategorias das Crenças das Educadoras Categorias Subcategorias 1. Dificuldades na interação com o aluno autista - Comunicação - Rejeição - Aceitação - Comportamentos bizarros 2. Sentimentos - Insegurança - Desconhecimento sobre o autismo - Impotência - Sentimento das educadoras com os pais do aluno 3. Expectativas com relação ao aluno - Evolução na cognição - Evolução nas relações sociais - Aquisição de autonomia

- 17. 17 1. Dificuldades na interação com o aluno autista: Nessa categoria, as duas educadoras referiram-se ao fato de não saberem como se comunicar com um aluno com autismo, comparando o mesmo com outros alunos na mesma sala de aula. As educadoras salientaram a dificuldade em compreender o aluno com autismo assim como considerá-lo alheio ao mundo que o cercava: “... ele é diferente dos outros. Ele não sabe como pedir as coisas. Aí eu pergunto pra ele e ele não fala, não faz nenhum gesto.” A literatura sobre o autismo caracteriza essa síndrome como pertencente ao grupo dos transtornos globais do desenvolvimento, e aponta um desenvolvimento atípico da comunicação (DSM IV-TR-APA, 2002). Dessa forma, compreender essa e outras peculiaridades da síndrome austística, favorece um manejo adequado para uma boa relação entre educador e aluno autista, promovendo entre os educadores um maior esclarecimento acerca do tema e demonstrando que existem outras formas de comunicação - outras formas de linguagem, e não somente através da fala. Essa dificuldade na comunicação verbal também teve consequências na relação entre a criança com autismo e seus pares. Inicialmente, não houve rejeição por parte dos colegas do aluno autista, e as educadoras salientaram na entrevista que: “As crianças reagiram de forma normal com ele. Só quando ele batia nos outros, a gente explicava: o “M.” está aprendendo que não pode bater nos amiguinhos. Explicávamos assim. Aí quando eles brigavam, os colegas dele diziam que não era para ficar brabo com ele. Que ele estava aprendendo.” O vínculo estabelecido entre os colegas do aluno com autismo pode ser considerado satisfatório, já que de acordo com as educadoras, não houve nenhum tipo de rejeição e a aceitação foi positiva. O vínculo é o agente proporcionador de laços sociais saudáveis entre os indivíduos, produzindo bons resultados nas múltiplas formas de comunicação humana (Pichon- Rivière, 1995), incluindo aspectos relacionados com a aprendizagem. Nota-se, contudo, que as educadoras salientaram o comportamento muitas vezes bizarro do aluno em sala de aula. Para as respectivas educadoras, as falas foram as seguintes: “Ele não brincava com nada. Fica ali jogado no chão, com as mão pra cima. Ele tinha o costume de bater com a cabeça na parede, ia rolando, rolando, rolando até ficar com a cabeça na parede e também se jogava para trás e quando dizíamos pra ele não fazer aquilo ele se mordia. Mas era muito raro ele se morder nessa época. Agora ele tá se mordendo. Até com os alimentos, ele não pedia,

- 18. 18 aí a gente servia tudo o que era coisa e ele ficava irritado porque ele não queria comer algumas coisas. Ele só comia arroz, pão e bolacha, e quando eu tentava oferecer outra coisa, ele gritava e gritava. Ele não sabia explicar o que ele queria e eu não entendia o que ele queria também”. Retomando Campbell (2009), a síndrome do autismo faz com que a criança tenha dificuldade para interagir com o mundo externo, podendo evitar o contato físico e não demonstrar suas emoções, exceto se estiverem bravos ou agitados. Alguns permanecem indiferentes ao que ocorre ao seu redor e outros são do tipo “esquisito”, que até se aproximam e falam com as pessoas, mas geralmente de forma inadequada. Marcelli (2009) relata sobre alguns “maneirismos” dos autistas, mais especificamente sobre a questão da junção dos aspectos sensoriais, ou seja, da confusão manifestada por essas crianças autistas em formação. Cita ele: “... a mesma estranheza ocorre nos âmbitos gustativos (maneirismo alimentar, gostos exclusivos, em geral inusitados: vinagre, por exemplo) e visual (atração por uma cor, por uma forma... por um reflexo)” (p. 226). Com relação ao tipo de comportamento apresentado pelo aluno com autismo, considerado “diferente dos demais” pelas educadoras, gerou nessas uma dificuldade em compreender a linguagem que a criança tentava produzir, provocando angústia e falha na comunicação entre ambos. Dessa forma, como nos aponta Rutter (1979), o autismo se caracteriza pela presença de comportamentos ritualísticos e uma incapacidade para elaborar uma linguagem responsiva. Essas dificuldades em compreender o que o aluno com autismo está tentando dizer aparece no estudo de Bosa (2002) sobre a percepção dos professores acerca desses alunos. Esses profissionais muitas vezes distorcem a realidade referente ao aluno baseando-se em suas próprias crenças e percepções sobre esse transtorno. Embora a observação desses comportamentos autísticos seja documentada na literatura sobre o tema e validada por muitos estudos de observação clínica (CID- 10- OMS, 1998 e DSM IV- TR- APA, 2002), e, inclusive, bem observado pelas educadoras, a comunicação precisa ser aprimorada e decodificada por intervenções mais eficazes, dentro do contexto escolar. Dessa forma, será possível implementar novas práticas educacionais no sistema de educação inclusiva.

- 19. 19 2. Sentimentos: Conforme o relato das educadoras, nessa categoria pode-se identificar alguns aspectos relacionados a insegurança, desconhecimento sobre o autismo e impotência diante das dificuldades na relação com M. Conforme a educadora 1: “... eu não conhecia nada sobre o autismo. Eu não sabia como reagir. Fui vendo o comportamento dele aos poucos e tem coisas que a gente não entende. Agora sim sabemos, porque foi a mãe dele que trouxe, porque a gente não sabia o que ele tinha. Eu vejo o quanto ele é diferente quando estamos lá no futebol com outros alunos. Não é o mundo dele”. Nesse instante da entrevista, a educadora fica com os olhos cheios de lágrimas, e segue: “... mas eu tenho que ver mais material para ler, pra saber mais, saber lidar mais com ele”. O sentimento de insegurança poderá estar atrelado com o desconhecimento sobre o autismo e sobre as condições individuais que cercam esse aluno. Não saber ao certo com o que se está lidando, tornam as ações e práticas para com essas atividades confusas e/ou inexistentes. Os educadores que assim permanecem em suas atividades com crianças com autismo podem gerar a si próprios, situações de estresse e desgaste, pois os erros nas práticas pedagógicas são inevitáveis frente ao desconhecimento de tais alunos. Isso implicaria em uma baixa qualidade do processo de ensino-aprendizagem, precisando focar os educadores para a aquisição de conhecimentos sobre alunos com necessidades especiais, nesse caso, o autismo (Melo & Ferreira, 2009). Quanto ao relacionamento da escola com a família, verificou-se que as educadoras acharam bom o relacionamento. Entretanto, a educadora 1 explorou mais a questão da relação entre mãe e filho: “Acho que é bom, a mãe sempre traz ele na escola. Teve várias mudanças em relação à alimentação dele. Ele não pode comer várias coisas, nada que contenha glúten, aí ela traz o lanche e a gente continua fazendo o que ela pede. A mãe dele é muito participante, quando ele não vem na escola, ela liga, fala com a diretora”. A educadora 2 refere-se ao fato de ter sido a mãe que desejou que o filho fosse alfabetizado, relatando o seguinte: “Primeiro ela foi avisada de que ele precisava aprender a desenhar, antes de começar a escrever. E ele não vai conseguir escrever se não consegue desenhar. E a mãe disse que não, que em casa tá fazendo isso, até ela trouxe uns materiais de letras pra ele. O relacionamento da escola com a família é bem forte. A mãe de M. nos fornece

- 20. 20 material sobre os grupos que ela faz, a gente lê, a gente conversa, discute. Fazemos um trabalho participativo, bem junto”. Nessa categoria, verificou-se que as educadoras acharam bom o relacionamento da escola com a família. Entretanto, a educadora 1 explorou mais a questão da relação entre mãe e filho: “Acho que é bom, a mãe sempre traz ele na escola. Teve várias mudanças em relação à alimentação dele. Ele não pode comer várias coisas, nada que contenha glúten, aí ela traz o lanche e a gente continua fazendo o que ela pede. A mãe dele é muito participante, quando ele não vem na escola, ela liga, fala com a diretora”. A educadora 2 refere-se ao fato de ter sido a mãe que desejou que o filho fosse alfabetizado, relatando o seguinte: “Primeiro ela foi avisada de que ele precisava aprender a desenhar, antes de começar a escrever. E ele não vai conseguir escrever se não consegue desenhar. E a mãe disse que não, que em casa tá fazendo isso, até ela trouxe uns materiais de letras pra ele. O relacionamento da escola com a família é bem forte. A mãe de M. nos fornece material sobre os grupos que ela faz, a gente lê, a gente conversa, discute. Fazemos um trabalho participativo, bem junto”. Campbell (2009) refere-se ao fato de que o comportamento autista interfere na vida cotidiana e nos estilos de vida dos membros da família. Conforme foi verificado na resposta da educadora 2, a participação da mãe foi de suma importância para o desenvolvimento do filho, indicando a construção de um vínculo positivo e saudável. Contudo, a relação escola-família não foi abordada em um contexto mais amplo e sim a relação da díade mãe-filho. 3. Expectativas sobre o aluno: Essa categoria agrupa respostas relacionadas ao prognóstico do aluno M. na esfera das subcategorias geradas: desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento das relações sociais e aquisição de autonomia, de acordo com as educadoras 1 e 2. A educadora 1 acredita que a linguagem será o fator que mais se desenvolverá no aluno: “... de repente a linguagem... acho que ele só tem a crescer. Acho que agora no verão ele vai deixar de usar fraldas e deixar de ser um bebezão. Aí ele vai para outra fase. Teve a fase de dar comida na boca dele, agora ele já consegue comer sozinho, toma água sozinho...ele está participando de tudo...ele já está mais independente, a cada dia parece melhorar e a fala também, já constrói frases, conta histórias.”

- 21. 21 Para a educadora 1 a aquisição de uma linguagem mais compreensiva e coesa poderá ser a grande evolução para M. Em se tratando de convivência social, a linguagem, principalmente a fala, é o que possibilitará o sujeito adquirir e manter vínculos mais sólidos ao longo do seu desenvolvimento. Educadores e alunos, inseridos num contexto de ensino-aprendizagem, na qual a escola é o agente facilitador para a promoção de atividades que beneficiem esse processo, terão que encontrar meios para desenvolver a comunicação, que se dá através da linguagem (Pichon-Rivière, 1995). Assim é possível estabelecendo vínculos e permitir que a criança com necessidades especiais possa fazer parte de um grupo que tem por base as diretrizes da inclusão escolar (Mittler, 2003). Para a educadora 2, suas expectativas em relação ao aluno foram: “... eu consigo ver ele com um bom resultado, quando ele sair da escola, que a gente consiga fazer um antes e um depois, com um resultado bom, com uma comparação bem clara de como ele era e de como ele ficou. O meu objetivo com ele é que ele não saia daqui aprendendo a ler e a escrever... mas como uma pessoa, que ele consiga interagir, se organizar no espaço e no tempo”. Aqui se verifica uma preocupação por parte da educadora de que o aluno M. possa adquirir uma autonomia. Que a organização possa fazer parte de sua vida e de sua rotina. Que ele consiga ver e sentir os limites do seu corpo e dos objetos que o cercam. A passagem do tempo também foi citada pela educadora. Sabe-se que o tempo é uma construção teórico-imaginária, que existe para organizar uma determinada sociedade. Se isso estiver atrelado a uma organização espacial, o aluno poderá beneficiar-se, desde que seus limites de compreensão sobre a passagem do tempo sejam respeitados. Leventhal (1980) parte de um pressuposto de que existe um mecanismo de percepção das informações que cercam um sujeito, mais precisamente com relação a sua doença, e que ele próprio dará as dimensões para um prognóstico de si mesmo, ficando atrelado a essa percepção. O aluno com autismo precisará adquirir uma percepção de si próprio, e para isso deverá contar com intervenções adequadas e práticas pedagógicas que contemplem o mundo autista, separando a realidade do educador da realidade do aluno. Novamente, o respeito pelos limites de cada sujeito, seja ele portador de necessidades especiais ou aluno regular não poderá ser ultrapassado por nenhum tipo de intervenção que possa causar danos aos mecanismos psíquicos que norteiam esses alunos.

- 22. 22 IV CONSIDERAÇÕES FINAIS Verificou-se, através da análise das respostas das duas educadoras entrevistadas, que as mesmas estariam em “sintonia” com alguns aspectos já mencionados nesse texto, principalmente os de cunho negativo sobre o aluno em questão (comportamentos repetitivos, isolamento, rituais obsessivos, certa agressividade), assim como as dificuldades para lidar com ele. Entretanto, aspectos muito positivos também puderam ser constatados. A afetividade diante do aluno pode ser percebida, assim como uma preocupação notável sobre o seu futuro, sobre a possível formação de um sujeito-cidadão. Ajudá-lo a desenvolver uma autonomia necessária, não somente para sua sobrevivência, já que estamos inseridos em uma sociedade elitista e cada vez mais competitiva, mas ajudá-lo a desenvolver e exercer sua subjetividade. De acordo com a análise das entrevistas com as educadoras, foi possível fazer uma reflexão sobre a praxis da educação inclusiva, assim como a formação dessas educadoras inseridas no contexto da inclusão escolar. Com relação ao trabalho desenvolvido em sala de aula, as educadoras demonstraram insegurança e impotência diante das dificuldades e também um desejo de entender esse aluno. “Como podemos ajudá-lo”? Essa seria então a questão central de suas narrativas. Deve-se salientar que, para as educadoras, existiria num plano imaginário, um “aluno idealizado” em oposição ao “aluno real”, ali presente. Dessa forma, nunca deveremos esquecer que, apesar de existir um estereótipo do sujeito com autismo tido como “estranho e distante”, ele expressa um jeito único de ser. O discurso das educadoras parece remeter a um estado de angústia diante de um comportamento “não esperado” da criança. Como se fosse um pedido de socorro. “O que posso fazer por ele”? O isolamento e os rituais repetitivos e muitas vezes bizarros podem, de fato, “assustar” educadores inseridos no sistema de inclusão escolar, principalmente com alunos com síndrome autística mais grave, já que existe a concepção de um espectro autista que pode auxiliar na classificação de casos e nortear condutas (Wing, 1998). Os resultados do presente estudo confirmam alguns achados de pesquisas encontrados na literatura sobre a síndrome autística. Verificou-se um

- 23. 23 desconhecimento por parte das educadoras com respeito à dificuldade de comunicação do aluno, assim como a não compreensão de algumas manifestações do seu comportamento atípico, que foram elementos que propiciaram angústia, impotência, receio com relação às formas de trabalhar com ele, e, principalmente, expectativas de que ele consiga adquirir uma autonomia dentro da família e da escola. As práticas pedagógicas foram algumas vezes substituídas por uma simples forma de contenção e domínio desse aluno, implicando na ideia de que as educadoras deveriam ser treinadas através da aquisição de conhecimentos sobre o autismo, assim como o manejo adequado com o mesmo. Outra questão relevante, é que representações pré-concebidas e não- científicas que aparecem na mídia podem interferir nas crenças dessas educadoras sobre o autismo. Isso pode interferir na qualidade e eficácia do processo de ensino- aprendizagem e na aquisição de novas habilidades por parte do aluno com autismo. Contudo, com relação à aquisição de autonomia, foi possível identificar práticas educativas adequadas para que o aluno conseguisse se organizar melhor em suas atividades cotidianas dentro da sala de aula. Para os resultados que apontaram um desgaste das educadoras, pode-se pensar em intervenções de cunho psicológico, para que as mesmas consigam lidar melhor com suas emoções frente ao desafio de educar alunos com autismo. E para finalizar, poder-se-ia pensar sobre a questão do desejo dos educadores em trabalhar com esse grupo de alunos. Para futuros estudos, acredita-se que essa questão precisa receber maior atenção por parte dos pesquisadores sobre o tema do autismo, pois se não existe a presença de um desejo, as práticas educacionais adequadas para esses alunos encaminham-se para o fracasso e para a frustração dos profissionais da área da educação especial. Sabemos que trabalhar com esses alunos é uma tarefa complexa, que precisa ter mais investimentos por parte das autoridades governamentais responsáveis pela implementação de um sistema eficaz de escolas inclusivas, incentivando e gerando cursos capacitativos para esses educadores. E pensar, principalmente, que a aquisição do conhecimento passa pela esfera da troca de experiências com outros profissionais que trabalham e estudam o complexo e intrigante tema do autismo.

- 24. 24 V REFERÊNCIAS Adam, T. L. (1999). Especialização em psicopedagogia. Frederico Westphalen: URI. Associação Psiquiátrica Americana (2002). Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre, Brasil: Artes Médicas. Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. Baptista, C. R. & Bosa, C. (2002). Autismo e educação: Reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre: ArtMed. Batista, M. W. & Enumo, S. R. (2004). Inclusão escolar e deficiência mental: Análise da interação social entre companheiros. Estudos de Psicologia, 9(1), 101-111. Beck, A. & Freeman, A. (1993). Terapia cognitiva dos transtornos da personalidade. Porto Alegre: Artes Médicas. Cacciari, F. R., Lima, F. T., & Bernardi, M. R. (2005). Ressignificando a prática: Um caminho para a inclusão. Construção Psicopedagógica, 13, 13-28. Camargo, S. P. H. & Bosa, C. A. (2009). Competência social, inclusão escolar e Autismo: revisão crítica da literatura. Psicologia & Sociedade, 21(1). Campbell, S. I. (2009). Múltiplas faces da inclusão. Rio de Janeiro: Wak Editora. Dodge, K. A. (1986). A social information processing model of social competence in children. In: M. Perlmutter (Ed.), Minnesota symposium on child psychology (Vol.18., pp. 75-127). Hiisdale: Erlbaum. Hermelin, B. & O’Connor, N. (1970). Psychological experiments with autistic children. New York: Pergamon. Hobson, P. (1993). Understanding persons: The role of affect. Em S. Baron- Cohen, H. Tager-Flusberg & D. J. Cohen (Orgs.), Understanding other minds: Perspectives from autism (pp. 205-227). Oxford: Oxford Medical. Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250. Klein, M. (1996). Obras completas de Melanie Klein. Rio de Janeiro: Imago Editora. Lazarus, R. S. & Smith, C. A. (1989). Knowledge and appraisal in the cognition- emotion relationship. Cognition and Emotion, 2, 281-300.

- 25. 25 Leventhal, H. (1980). Toward a comprehensive theory of emotion. Em L. Berkowitz (Org.), Advances in experimental social psychology (pp.139-207). New York: Academic Press. Melo, H. A. & Ferreira, R. S. (2005). Necessidades educacionais especiais: uma lente para o reconhecimento das diferenças existentes na escola. Em Revista Pedagogia - Cotidiano Ressignificado, V.1, n.1. São Luís: Editora Central dos Livros. Mantoan, M. T. E. & Prieto, R. G. (2006). Inclusão escolar. São Paulo: Summus Editora. Marcelli, D. (2009). Infância e psicopatologia. Porto Alegre: Artmed. Mittler, P. (2003). Educação inclusiva. Contextos sociais. Porto Alegre: Artmed. Mundy, P. & Sigman, M. (1989). Specifying the nature of the social impairment in autism. Em G. Dawson (Org.), Autism: New perspectives on nature, diagnosis and treatment (pp. 3-21). New York: Guilford. NIEPED (2001). Ficha de dados sócio-demográficos. Material não-publicado. Organização Mundial de Saúde (1993). Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID- 10 (D. Caetano, Trad.). Porto Alegre: Artmed. Ozonoff, S., Pennington, B. F. & Rogers, S. (1991). Executive function déficits in high-functioning autistic individuals: Relation to the theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1081-1105. Pichon-Rivière, H. (1995). Teoria do vínculo. São Paulo: Martins Fontes. Rutter, M. (1997). Autismo infantil. Em C. Gauderer (Org.), Autismo e outros atrasos do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Revinter. Sanini, C. (2011). Autismo e inclusão na educação infantil: Um estudo de caso longitudinal sobre a competência social da criança e o papel da educadora. Unpublished material. Sant’Ana, I. M. (2005). Educação inclusiva: Concepções de professores e diretores. Psicologia em Estudo. 10(2), 227-234. Silveira, F. & Neves, M. (2006). Inclusão escolar de crianças com deficiência múltipla: Concepções de pais e professores. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 22(1), 79-86. Tustin, F. (1975). Autismo e Psicose Infantil. Rio de Janeiro: Imago. Yin, R. K. (2005). Estudo de caso: Planejamento e métodos (3th. ed.). Porto Alegre, Brasil: Bookman/Artes Médicas.

- 26. 26 Wing, L. (1998). O continuum das características autistas. Em C. Gauderer (Org.), Autismo e outros atrasos do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Revinter. Winnicott, D. W. (1997). Pensando sobre crianças. Porto Alegre: Artes Médicas.

- 27. 27 ANEXO A ROTEIRO DA ENTREVISTA COM AS EDUCADORAS 1. Desde quando a criança com autismo freqüenta a escola? 2. Como foi a adaptação dela? 3. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas com a criança durante este período? 4. Que aspectos atualmente são mais difíceis para tu lidares com ela? Como tu manejas estas dificuldades? 5. Houve avanços em seu desenvolvimento? Em que áreas? 6. Como as outras crianças reagiram com ela na sua chegada? Como agem atualmente? 7. Como era o relacionamento dela com as outras crianças? E com os educadores? 8. Como é o relacionamento da escola com a família? 9. Quais foram os teus sentimentos diante da chegada desta criança? E atualmente? 10. Quais são as tuas expectativas em relação a ela?