ASegurancaDoDoenteEm Cuidados Paliativos PercecaoDosP

- 1. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DE ACONSELHAMENTO UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA “LUÍS DE CAMÕES” As Técnicas de Comunicação em Cuidados Paliativos: Na relação entre a civilidade e o coping Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Autora: Romina Silva do Rosário Orientadora: Professora Doutora Maria Luísa Marques Peralta Ribeiro Número da candidata: 20150460 Novembro de 2020 Lisboa

- 2. II Em memória à minha tia Maria das Dores Soares

- 3. III Agradecimentos Este é o momento mais precioso de todo o processo de construção desta dissertação. O momento em que me debruço sobre todos aqueles que de uma maneira ou de outra fizeram parte de mim e deste projeto de vida. Este é o momento em que me dedico carinhosamente a pensar sobre tudo o que aconteceu até aqui. É o momento mais íntimo e pessoal, um momento tão a ver comigo. Não o farei por nenhuma ordem em especial, será espontâneo. Gostaria de enumerar o maior número de pessoas possível, mas com certeza que farei pouco jus a alguém. Gostaria de descrever ao maior detalhe e pormenor. Começo por agradecer profundamente à minha rainha, à minha luz, inspiração dos meus dias: caríssima senhora, dona minha mãe. A mulher que é o motor de todos os meus feitos. A mulher que transborda amor incondicional. Amor esse que coloco em tudo o que faço. Obrigada por seres esse exemplo a seguir. À minha irmã, não de sangue, mas de coração: Marta Catarina da Costa Nunes. A pessoa que fez o caminho comigo desde o momento em que sonhei, e hoje está cá para me ver a concretizar. A pessoa que melhor me conhece, a mim e a tudo aquilo que me proponho a fazer. Sem a sua fé, crença, força, moral, eu não conseguiria. Obrigada pela amizade em forma de amor que tudo consegue e conquista. Ao meu melhor amigo a quem confio os meus objetivos, sonhos e metas: Sérgio Rafael Gonçalves Abreu. Confie e não me arrependi. Deu-se sempre os melhores conselhos. Mostrou- me o caminho e ficou à minha espera quando cheguei ao destino. Obrigada pela coragem. Às companheiras de guerra: Ana Madalena Ribeiro Mateus e Ana Teresa Rodrigues Jarmela. As suas pessoas que viveram com toda a intensidade as minhas conquistas e perdas. Partilharam de muitas emoções. Ensinaram-me muito. Deram-me tanto. Foram tudo. Descobri que é difícil, mas não impossível desde que estes seres humanos sejam eles mesmos. Obrigada pelo companheirismo. (Importa realçar que toda a vida académica dependeu do computador da Ana Madalena) À minha amiga de todas as horas: Mariana Filipa Moreira Soares. A pessoa que abraçou as minhas inseguranças e fragilidades e transformou-as em fortaleza. A pessoa que acredita no

- 4. IV meu sucesso tão ou mais do que eu. Obrigada pela lealdade. (Importa referir que a dissertação foi finalizada graças ao seu computador). Ao meu companheiro: Luís Filipe Lourenço de Almeida. Pela boa energia, pela paciência e por olhar para mim como se fosse a pessoa mais capaz de todos os tempos. Obrigada pela amizade. Obrigada por teres andando comigo de um lado para o outro na entrega e recolha dos questionários. À minha alma gémea: Inês Campos Bettencourt Nunes. Por vibrar comigo, por me ajudar a fazer diferente, por levantar a minha moral, por me mimar. Obrigada pelo amor. A todos os professores que fizeram parte da minha vida académica, inspiraram-me. Sobretudo à minha orientadora por significar uma referência. Todas as pessoas que fazem parte de mim, deram o seu contributo. Este momento é nosso. Pertence-nos. Obrigada a todos.

- 5. V “O mundo interior não tem grande potencial de transformação. O que tem grande potencial de transformação é o encontro verdadeiro com o outro”. Ana Cláudia Quintana Arantes

- 6. VI Resumo Os Cuidados Paliativos surgem na década de 1960, no Reino Unido, como um movimento onde se devolve um trabalho junto de sujeitos sem possibilidade de cura (Matsumoto, 2009). A Organização Mundial de Saúde, define os Cuidados Paliativos como a abordagem que presta cuidados no sentido da melhoria da qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam uma doença que ameaça e coloca em causa a vida, através da identificação e avaliação precoce, prevenção e alívio do sofrimento, e tratamento da dor total, desde física, psicossocial e espiritual (OMS, 2007). Cada vez mais a população depara-se com doenças incuráveis, progressivas e crónicas, o que acarreta um sofrimento notável e acentuado à pessoa diagnosticada, bem como à sua família. Trata-se de uma realidade marcada pela proximidade e confrontação com a morte, o que pressupõe um processo de luto. Perante isto, a prestação de cuidados dos profissionais de saúde desenvolve-se de forma multidisciplinar, tendo como principal princípio a comunicação. Os profissionais de saúde envolvem-se emocionalmente com o sofrimento dos doentes e dos seus familiares perante a terminalidade da vida, sendo que, muitas vezes não se encontram aptos para reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. A confrontação com o sofrimento dos pacientes e da família é um desafio constante que alimenta um sentimento de impotência, de perda de controlo da situação e angústia diante da iminência da morte. Pelo que, para além da comunicação, importa avaliar as estratégias de coping predominantes, mais ou menos adaptativas, destes profissionais, mediante o clima de civilidade da equipa. Deste modo, o objetivo da presente investigação será verificar se as técnicas de comunicação, na equipa interdisciplinar em Cuidados Paliativos, promovem o desenvolvimento de estratégias de coping adaptativas, que serão reforçadas por maiores níveis de civilidade. A amostra é composta por 53 participantes, com médias de idades de 37.2 anos. A maioria era do género feminino (84.9%), solteira (41.5%) e enfermeiro(a) (41.2%). A antiguidade média na profissão era de 10.2 anos, o tempo médio na instituição era de 6.5 anos e a antiguidade média no serviço era de 5.4 anos. O questionário desenvolvido para este estudo inclui uma série de questões sociodemográficas, o instrumento de medição das estratégias de coping Brief Cope, o instrumento de medição da civilidade ECT, e o instrumento que inclui as técnicas de comunicação. De modo a explorar a relação entre as variáveis que se considerou no modelo presente, recorreu-se à correlação de Pearson. Conclui-se que, apesar de não existir efeito moderador da civilidade entre a técnica de comunicação terapêutica aconselhar e a estratégia de coping humor, existe uma influência direta entre o aconselhar e o humor.

- 7. VII Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Profissionais de saúde; Comunicação; Coping; Civilidade.

- 8. VIII Abstract Palliative Care emerged in the 1960s, in the United Kingdom, as a movement where work was developed with subjects with no possibility of cure (Matsumoto, 2009). The World Health Organization, defines Palliative Care as the approach that provides care in order to improve the quality of life of patients and their families, who face a disease that threatens and jeopardizes life, through early identification and assessment, prevention and relief of suffering, and treatment of total pain, from physical, to psychosocial and spiritual (WHO, 2007). Increasingly, the population faces with incurable, progressive and chronic diseases, which causes a notable and accentuated suffering to the person diagnosed, as well as to his family. It is a reality marked by proximity and confrontation with death, which presupposes a process of mourning. According to this, the provision of care by health professionals is developed in a multidisciplinary way, having communication as the main principle. Health professionals are emotionally involved with the suffering of patients and their families facing the end of life, and they are often not able to recognize and evaluate their own feelings. Confronting the suffering of patients and family is a constant challenge that feeds a feeling of helplessness, loss of control over the situation and anguish when faced with imminent death. Therefore, in addition to communication, it is important to evaluate the prevailing coping. strategies, more or less adaptive, of these professionals, based on the team's civility. Thus, the objective of the present investigation will be to verify if the communication techniques, in the interdisciplinary team in Palliative Care, promote the development of adaptive coping strategies, which will be reinforced by higher levels of civility. The sample consists of 53 participants, with a mean age of 37.2 years. The majority were female (84.9%), single (41.5%) and nurse (41.2%). The average seniority in the profession was 10.2 years, the average time in the institution was 6.5 years and the average seniority in the service was 5.4 years. The questionnaire developed for this study includes a series of sociodemographic questions, the instrument for measuring coping strategies Brief Cope, the instrument for measuring civility (ECT), and the instrument that includes measuring communication techniques. We conclude that, although there is no moderator effect from civility between the therapeutic communication technique counselling and the coping strategy humour, there is a direct influence exerted from counselling on using humour as a coping strategy. Keywords: Palliative Care; Healthcare professionals; Communication; Coping; Civility.

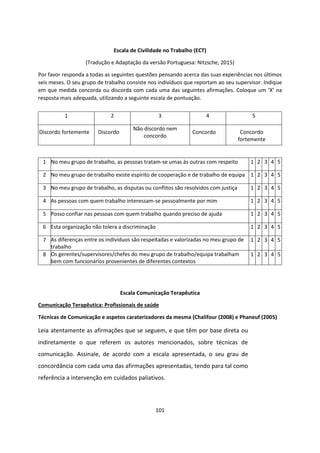

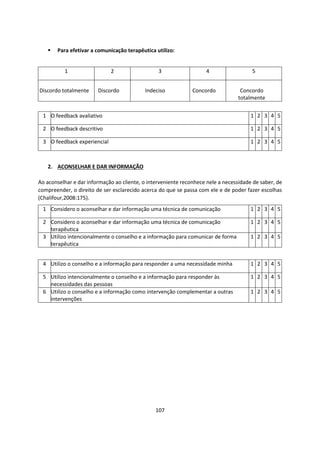

- 9. IX Índice Agradecimentos .................................................................................................................................... III Resumo..................................................................................................................................................VI Abstract...............................................................................................................................................VIII Índice de Figuras .................................................................................................................................. XI Introdução............................................................................................................................................ 12 Parte I – Enquadramento Teórico..................................................................................................... 17 1. Cuidados Paliativos..................................................................................................................... 18 1.1. História e Definição da Unidade de Cuidados Paliativos.............................................18 1.2. Os Cuidados Paliativos em Portugal ............................................................................20 1.3. Dor e sofrimento...........................................................................................................24 1.3. Síndrome da Desmoralização.......................................................................................25 1.4. Morte e Luto.................................................................................................................26 1.5. Espiritualidade..............................................................................................................27 1.6. Esperança......................................................................................................................28 1.7. A Família......................................................................................................................29 4. Estratégias de Coping.................................................................................................................. 55 5. Civilidade ..................................................................................................................................... 58 Parte II – Estudos Empíricos ............................................................................................................. 60 2. Método.............................................................................................................................................. 61 2.1. Objetivos de Investigação e Hipóteses.........................................................................61 2.2. Participantes .................................................................................................................62 2.3. Instrumentos.................................................................................................................64 2.4. Procedimentos ..............................................................................................................66 Parte III – Resultados ......................................................................................................................... 69 Parte IV – Discussão e conclusão ....................................................................................................... 75 4.1. Sugestões de investigações futuras.......................................................................................... 81 4.2. Limitações do estudo................................................................................................................ 81 ANEXOS .............................................................................................................................................. 97 Anexo I – Autorização para a utilização dos questionários......................................................... 98 Anexo II – Questionário.................................................................................................................. 99 Anexo III – Consentimento Informado ....................................................................................... 110

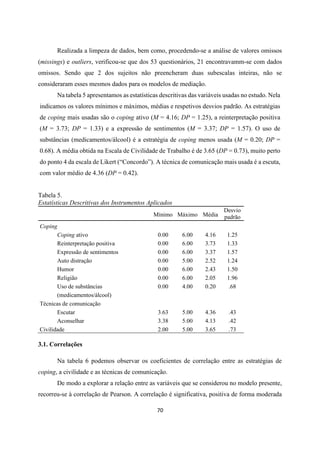

- 10. X Índice de Tabelas Tabela 1 Caraterização Sociodemográfica (N=53)........................................................63 Tabela 2 Abordagens Paliativas dos Participantes da Nossa Amostra (N=53).............63 Tabela 3 Categorias Profissionais dos Participantes da Nossa Amostra (N=53)..........63 Tabela 4 Consistência Interna dos Instrumentos Utilizados...........................................66 Tabela 5 Estatísticas Descritivas dos Instrumentos Aplicados.......................................70 Tabela 6 Correlações Entre as Dimensões das Várias Escalas......................................71 Tabela 7 Comparação por Género..................................................................................72 Tabela 8 Modelos de Mediação Testados, e Respetiva Significância (Civilidade como Variável Mediadora).......................................................................................................73

- 11. XI Índice de Figuras Figura 1. Modelo de Investigação...................................................................................62 Figura 2. Modelo Estatístico de Mediação......................................................................73

- 12. Introdução O Cuidado Paliativo não se regere por protocolos, mas sim por princípios. A ideia não se foca na terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. A ideia de impossibilidade de cura evolui para a possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, afastando assim a crença de que “já não há mais nada a fazer”. O Cuidado Paliativo distingue-se pela espiritualidade, pelos cuidados, atenção e assistência que é dedicada à família durante o decorrer da doença, e após o falecimento do doente, acompanhando-se o processo de luto, e por último, pelo facto do foco principal ser não a doença, mas sim o indivíduo (Manual de Cuidados Paliativos, 2009). Assim, os principais norteadores da assistência em Cuidados Paliativos são: a prevenção e controlo de sintomas, a intervenção psicossocial e espiritual, o paciente e a família como unidade de cuidados, a autonomia e independência, a comunicação e uma equipa interdisciplinar (Gomes & Othero, 2016). A equipa interdisciplinar em Cuidados Paliativos deve reconhecer os mecanismos de defesa dos pacientes e da família, bem como compreender e validar os seus sentimentos. No entanto, o contato direto com esta população que se encontra em defrontação da sua vida, dor e sofrimento, faz com que este também se confronte com as suas inquietações e frustrações, e por conseguinte se depare com os seus próprios mecanismos de defesa, sendo que, estes podem revelar-se prejudiciais no âmbito profissional quando se tratando do distanciamento. A equipa reconhece que, de forma a proporcionar uma melhor condição de vida e conforto, para além das competências técnicas, é fundamental a valorização da relação entre o profissional e o paciente, através de uma relação de confiança, compaixão, respeito, e sobretudo através do relacionamento empático, que desmistifica verdadeiramente as necessidades e desejos do paciente (Arrieira, Azevedo, Cardoso, Matos, Muniz & Schiavon, 2016). O envolvimento emocionalmente com o sofrimento dos doentes e dos seus familiares perante a terminalidade da vida, sendo que, muitas vezes, revela que os profissionais não se encontram aptos para reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. Tratando-se de um desafio constante que alimenta um sentimento de impotência, de perda de controlo da situação e angústia diante da iminência da morte, favorecendo o stresse crónico que pode resultar na Síndrome do Burnout (Bueno, Corral-Mulato & Santos, 2014). A forma como irão lidar com esse stresse é determinante para o tipo de resposta ao sofrimento, daí a pertinência de avaliarmos as estratégias de coping predominantes, mais ou menos adaptativas, destes profissionais.

- 13. 13 O tabu social associado ao fenómeno da morte pode ajudar a compreender o recurso a mecanismos de defesa como a distância e neutralidade, a racionalização e a negação, adotados com o intuito de diminuir a possibilidade de se estabelecer um vínculo afetivo. Subsequentemente, tal pode limitar a perceção e sensibilidade do profissional no que refere às necessidades do doente, nomeadamente o apoio emocional (Borges & Mendes, 2012). A adoção de tais mecanismos de defesa corresponde a estratégias de coping disfuncionais, as menos eficientes e eficazes na forma de lidar com o stresse. Designam-se de coping evitante, e incluem estratégias como a negação, o uso de substâncias, o desinvestimento comportamental e a auto- distração (Folkman & Lazarus, 1984). A comunicação revela-se a ferramenta fundamental na relação humana, bem como na relação do cuidar, funcionando como estratégia terapêutica que combate diversos fatores que desorganizam a estrutura psicológica, tanto do utente como dos profissionais de saúde. A capacidade de escuta atenta e reflexiva, isto é, mostrando-se interesse e disponibilidade para ouvir e compreender, possibilita decifrar informação, com o intuito de diminuir a ansiedade e aflição. No contexto dos Cuidados Paliativos, a comunicação interpessoal e o relacionamento humano ganham outra dimensão, sendo-lhes atribuídos ainda maior utilidade, pois representam fontes de fé e esperança na confrontação de situações limite (Kóvacs, 2004). A relação de ajuda e a comunicação interpessoal são a base de todo um processo de cuidados de saúde. A envolvência do profissional de saúde com a vivência do utente, causa um desgaste físico e emocional, pelo que, estes também necessitarão de alguma forma de apoio. Deste modo, a comunicação assertiva diz respeito à clareza, coesão e coerência com que se transmite a informação, garantido que a mensagem é entendida conforme foi transmitida, sendo que, entre a equipa e com o utente, pode funcionar como uma estratégia de adaptação na gestão do processo de stress, contribuindo para o bom ambiente de trabalho e para o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis. (Hesbeen & Walter, 2000). Por sua vez, o bom ambiente no trabalho e a adoção de comportamentos comunicacionais assertivos com frequência, influenciam de forma positiva a realização profissional e pessoal. Estima-se, segundo estudos desenvolvidos por Jesus (2005), acerca de comportamentos assertivos, que os profissionais de saúde que apresentam comportamento comunicacional assertivo com mais frequência, adotam mais facilmente estratégias de adaptação ao stress. Na relação entre o profissional de saúde e o paciente, um stressor concreto é a transmissão de más notícias. Assim, é recomendável que os profissionais de saúde desenvolvam

- 14. 14 estratégias de comunicação adequadas a estes momentos, como o planeamento e a gestão. Deverão ainda conseguir gerir os seus próprios medos e estar disponível para aceitar a fragilidade do doente e da família. Desta forma conseguirão emitir respostas coerentes e que não criem ansiedade e dúvidas ainda maiores (Graveto & Lopes, 2010). De acordo com a perspetiva cognitivista, o coping define-se pelo conjunto de fatores cognitivos e comportamentais, que reúnem condições suficientes para que o indivíduo enfrente e supere os fenómenos adversos, que colocam em causa os seus recursos pessoais (Folkman & Lazarus, 1984). De entre os estilos de coping, o coping ativo diz respeito à iniciativa e proatividade em iniciar uma ação com a finalidade de reunir esforços para enfrentar e remover a fonte de stress; o planear refere-se à reflexão que é feita em volta dos esforços que poderão vir a dar resposta ao problema; utilizar suporte instrumental significa recorrer a recursos, procurando ajuda, informações, conselhos e sugestões acerca do modo de agir perante o evento stressante; utilizar suporte social emocional, isto é, recorrer ao suporte emocional de outrem; a reinterpretação positiva, que corresponde, a uma visão e perspetiva positiva da situação, retirando o melhor dela; a auto-culpabilização consiste na culpa, crítica e responsabilidade que a pessoa atribui a si próprio; a aceitação consiste em aceitar a situação como um acontecimento possível e real; a expressão de sentimentos corresponde à consciencialização do stress emocional e pessoal, e como tal, da necessidade de alivar a tensão através da partilha dos sentimentos; a negação é a tentativa de negar o acontecimento stressante; a auto distração refere-se ao desinvestimento mental do objetivo com que o stressor está a interferir; desinvestimento comportamental remete para a desistência de enfrentar e contornar a problemática; o uso de substâncias corresponde a um desinvestimento do objetivo através do uso do álcool e drogas; o humor consiste em fazer piadas em volta do elemento stressor (Carver, 1997). De acordo com diversos autores, o recurso a estratégias de coping focado no problema, é a melhor forma de para se lidar com o stress, pois trata-se da adoção de uma atitude ativa perante a resolução do problema, o que se converte numa estratégia adaptativa e saudável. Contrariamente, as estratégias de coping disfuncionais correspondem ao denominado de coping evitante que são então as estratégias menos eficientes e eficazes na forma de lidar com o stress, entre as quais, a negação, o uso de substâncias, o desinvestimento comportamental, e a auto-distração (Folkman & Lazarus, 1984). A adoção de técnicas de comunicação terapêuticas resulta no recurso de estratégias de coping focado no problema, sendo essa a melhor forma para se lidar com o stresse. Trata-se da

- 15. 15 adoção de uma atitude ativa perante a resolução do problema, o que se converte numa estratégia adaptativa e saudável, tais como o planear, utilizar suporte instrumental, suporte emocional, a expressão de sentimentos e a aceitação (Carver, 1997). A civilidade é um comportamento que revela cortesia, sensibilidade, respeito e consideração pelos outros, na medida em que, em contexto de trabalho, vai fomentar e promover o desenvolvimento de confiança, empatia, relações interpessoais, aceitação, cooperação e resolução mais justa dos conflitos (Andersson & Pearson, 1999). As relações interpessoais têm implicações importantes para o funcionamento psicológico, comportamental e social dos trabalhadores, neste sentido, os níveis de civilidade evidenciam a importância do apoio social como um recurso importante para a redução e prevenção do stress no trabalho (Leiter, Day & Laschinger, 2012). Neste sentido, uma das estratégias de coping que prevalece, pela sua maioritária utilização e importância, em ambiente organizacional é o denominado de suporte social e organizacional, ou seja, a crença que o indivíduo tem da sua perceção da organização, como sendo valorizado e estimado. O suporte social desenvolve uma importante função, na medida em que, contribui para que os profissionais de saúde consigam melhor lidar e gerir as situações de stress, através da troca de informações, conselhos e sugestões (Siqueira, 2005). O suporte social é reforçado pelo clima de civilidade, que promove as regras de conivência na organização bem como as relações de entreajuda. Assim, os profissionais desenvolvem um maior à vontade na partilha de desabafos, tensões e angústias e uma maior capacidade de concentração (Leiter & Stright, 2009). O estilo de coping apresentado por cada indivíduo, é muito próprio, particular e característico da sua maneira de ser (Lazarus e Folkman,1984). No entanto, é também moldado pelas suas vivências, nomeadamente no que refere ao contexto cultural em que este se encontra, havendo uma tendência para se desenvolver as estratégias de coping que correspondem as normas, e aquilo que é considerado como aceite, bem como à dinâmica e ambiente de civilidade (Marimoto, Shimada & Tanaka, 2015). A relação entre o recurso a estratégias de comunicação e o desenvolvimento de estratégias de coping adaptativas poderá ser mediado pelo comportamento da equipa. A civilidade é um comportamento que revela cortesia, sensibilidade, respeito e consideração pelos outros; em contexto de trabalho, vai fomentar e promover o desenvolvimento de confiança, empatia, relações interpessoais, aceitação, cooperação e resolução mais justa dos conflitos (Andersson & Pearson, 1999). Em ambiente organizacional, o suporte social e organizacional

- 16. 16 são estratégias de coping que contribuem para que os profissionais de saúde consigam melhor lidar e gerir as situações de stresse, através da troca de informações, conselhos e sugestões (Siqueira, 2005). Deste modo, considera-se que a pertinência do estudo se centra na correlação existente entre as variáveis técnicas de comunicação, estratégias de coping e níveis de civilidade. O estudo encontra-se organizado por 4 partes: o enquadramento teórico, a metodologia, os resultados e a discussão. A primeira parte subdivide-se em 2 capítulos, entre os quais, Cuidados Paliativos e Variáveis. A segunda parte, referente à metodologia menciona o problema de investigação, as hipóteses, a amostra, os instrumentos, os procedimentos utilizados, e por fim os procedimentos de análise de dados. Na parte dos resultados, consta a estatística descritiva. A discussão do estudo apresenta uma relação entre a teoria e os resultados obtidos, assim como as limitações do estudo. Para finalizar, é descrita a conclusão do trabalho elaborado. A presente investigação insere-se no projeto designado “Promoção da qualidade das relações interpessoais, da saúde e do bem-estar dos Profissionais de Saúde”, que está introduzido no Centro de Investigação em Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa (CIP-UAL), desenvolvido desde 2013.

- 17. Parte I – Enquadramento Teórico

- 18. 1. Cuidados Paliativos 1.1. História e Definição da Unidade de Cuidados Paliativos Os Cuidados Paliativos emergem na década de 1960, no Reino Unido, através de um movimento de assistência, ensino e pesquisa, iniciado por Cicely Saunders, médica, assistente social e enfermeira. Neste sentido, a criação do St. Christophers Hospice é um marco para os Cuidados Paliativos, tendo sido desenvolvido em Londres, no ano de 1967 (Costa & Othero, 2014). Em 1970, expandiu-se até à América, tendo como pioneira a psiquiatra Kúbler-Ross, que fundou um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. A partir daqui o movimento alcançou diversos países, desenvolvendo-se um trabalho na área da saúde juntos de pacientes fora de possibilidade de cura (Matsumoto, 2009). O movimento desenvolvido no âmbito dos Cuidados Paliativos foi sofrendo alterações, verificando-se uma evolução do conceito. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu em 90 países e em 15 idiomas, o conceito e princípios dos Cuidados Paliativos, que se destinava inicialmente, a doentes portadores de doença oncológica (OMS, 2012). Já em 2002, o conceito foi revisto, passando a abranger todas as doenças crónicas, avançadas, progressivas e terminais (OMS, 2007). Assim, A OMS define os Cuidados Paliativos como a abordagem que presta cuidados no sentido da melhoria da qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam uma doença que ameaça e coloca em causa a vida, através da identificação e avaliação precoce, prevenção e alívio do sofrimento, e tratamento da dor total, desde física, psicossocial e espiritual (OMS, 2007). De acordo com a definição apresentada, Matsumoto (2009), enumera os princípios dos Cuidados Paliativos: Princípio 1: Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, classifica-se como um objetivo fundamental da assistência, em que estes sintomas devem ser considerados como um todo, a todos os níveis e dimensões que constituem o indivíduo, sendo rotineiramente reavaliados. Princípio 2: Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, em que o Cuidado Paliativo resgata a possibilidade da morte como um evento esperado na presença da doença ameaçadora, colocando-se ênfase na vida que ainda pode e deve ser vivida. Princípio3: Não acelerar nem adiar a morte, sendo que os Cuidados Paliativos não antecipam nem prolongam o processo de morrer, visando por um diagnóstico objetivo e

- 19. 19 fundamentado, pelo conhecimento da história da doença, por um acompanhamento ativo, acolhedor, respeitoso, e pelo estabelecimento de uma relação empática. Princípio 4: Integrar os aspetos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, sendo que, deparar-se com uma doença terminal, acarreta uma série de perdas significativas, para além das perdas concretas e materiais, desde a autonomia, autoimagem, segurança, capacidade física. Tais perdas podem resultar em sentimentos de angústia, frustração e depressão, o que vai interferir objetivamente na evolução da doença, na intensidade e na frequência dos sintomas. Princípio 5: Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até ao momento da sua morte, sendo que deve ser compartilhado com este e com a família o ponto de situação do quadro clínico, incluindo-os na tomada de decisões, pelo que, deve haver uma coordenação de cuidados e uma continuidade na assistência, de modo a que a intervenção funcione como facilitadora na resolução de problemas e resposta às necessidades. Princípio 6: Oferecer um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença e no processo de luto, sendo que os familiares e cuidados representam uma parceria e colaboração à equipa na compreensão sobre o indivíduo, as suas necessidades, peculiaridades, desejos, angústias. O sofrimento do paciente estende-se aos seus familiares, por tanto estes também devem de ser acolhidos, usufruindo dos cuidados e assistência. Princípio 7: Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença por meio da atuação de uma equipa interdisciplinar, sendo que, através de uma abordagem holística, pretende-se identificar os desejos e necessidades dos pacientes, vivendo com a maior qualidade possível e concretizável. Princípio 8: Iniciar o mais precocemente possível o Cuidado Paliativo, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas stressantes, pelo que, o cuidado prestado ao paciente deve ser feito em diferentes e variados momentos da evolução da doença. A ideia não se foca na terminalidade, mas em doença que ameaça a vida. A ideia de impossibilidade de cura evolui para a possibilidade ou não de tratamento modificador da doença, afastando assim a crença de que “já não há mais nada a fazer”. Aspetos que distinguem esta abordagem, é o facto de considerar e incluir a espiritualidade, pelos cuidados, atenção e assistência que é dedica à família durante o decorrer da doença, e após o falecimento do doente,

- 20. 20 acompanhando-se o processo de luto, e por último, pelo fato do foco principal ser não a doença, mas sim o indivíduo (Manual de Cuidados Paliativos, 2009). Os principais norteadores da assistência em Cuidados Paliativos são: a prevenção e controlo de sintomas, a intervenção psicossocial e espiritual, o paciente e a família como unidade de cuidados, a autonomia e independência, a comunicação aberta, ativa, honesta e progressiva, e uma equipa interdisciplinar (Gomes & Othero, 2016). O plano de cuidados centra-se, para além da doença em si, no indivíduo, considerando a sua individualidade e subjetividade, como um ser ativo, com direito à informação e autonomia quanto às decisões acerca do tratamento. A fase de final de vida caracteriza-se pela instabilidade e imprevisibilidade do estado e quadro clinico do paciente, sendo que passa-se a experienciar um processo irreversível, caracterizado por um sofrimento intenso e característico, pelo que, de forma a dar resposta a essa particularidade, os profissionais desenvolvem uma relação com base na atenção, no respeito, carinho, compaixão, escuta ativa e comunicação eficaz (Chino, 2012). De modo a atingir-se os objetivos propostos em Cuidados Paliativos é necessário delinear estratégias objetivas e multidisciplinares (Matsumoto, 2012). Como tal, os profissionais de saúde regem-se pelo denominado diagrama de abordagem e avaliação multidimensional, como forma de sistematização do seu raciocínio e modo de atuar. O ser humano deve ser percebido sob diversas dimensões, entre as quais, a física, familiar/social, psíquica e espiritual. No centro deste diagrama encontra-se as características do paciente em cada dimensão, focando-se o sofrimento, no sentido em que este deve ser avaliado quanto a um sofrimento atual que deve de ser aliviado, e um sofrimento futuro, que se pretende que seja prevenido. Um aspeto relevante quanto ao sofrimento, prende-se com o facto de que, muitas das vezes, o sofrimento não pertence verdadeiramente ao paciente, sendo uma projeção daquilo que a família sente (Andrade, Guimarães, Sachs & Saporetti, 2012). 1.2. Os Cuidados Paliativos em Portugal Os Cuidados Paliativos emergem em Portugal no ano de 1992, no Hospital do Fundão, primeiramente inseridos numa Unidade de Tratamento da Dor Crónica dirigida a doentes oncológicos, passando mais tarde a integrar a denominada de medicina paliativa. Em 1995 surge a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, uma entidade constituída por profissionais de várias áreas da saúdem cujo foco central é a prática paliativa. Já em 1996, foi inaugurado o serviço de cuidados continuados, no Instituto Português de Oncologia, na cidade

- 21. 21 do Porto. No ano de 2001, surge o serviço de Cuidados Paliativos no Instituo Português de Oncologia, em Coimbra. Um marco também importante, foi a implementação de equipas domiciliárias no centro de Saúde de Odivelas, em 1996. Assim, o surgimento dos Cuidados Paliativos em Portugal deveu-se à preocupação e interesse em dar resposta à Dor crónica na doença oncológica avançada, de modo a promover o acompanhamento em fase terminal (Marques, 2009). Em 2001 realizou-se o congresso pioneiro nesta área, na região de Tomar, contanto atualmente com oito edições. Seguidamente, entre 2001 a 2003, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, implementa o primeiro curso de Mestrado do país, bem como desenvolve cursos pós-graduados (Marques, 2009). Na data do dia 15 de Junho de 2004, foi aprovado o Plano Nacional de Cuidados Paliativos, a ser aplicado no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Em 2006, foi introduzida a Rede Nacional de Cuidados Integrados, isto é, uma articulação entre a segurança social e o ministério da Saúde, que atua como uma rede funcional baseada num modelo integral, que pressupõe diferentes tipos de unidades e equipa na prestação de cuidados paliativos (Capelas, 2009). Em 2013, a Ordem dos Médicos, aprovou a Competência em Medicina Paliativa. Segundo a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, contam-se atualmente com vinte e duas equipas de Cuidados Paliativos em Portugal (APCP, 2006). De acordo com o rácio de recursos necessários em Cuidados Paliativos, são necessárias 40 a 50 camas por 1.000.000 por habitantes em Portugal Continental. O relatório anual da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, estima-se que ano de 2016, foram internados em Unidades de Cuidados Paliativos, 2.115 doentes. Ainda neste ano, foram identificadas 37 Equipas Intra- hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos. A Abordagem Paliativa pressupõe métodos e procedimentos característicos dos Cuidados Paliativos, e é utilizada nos serviços não especializados, onde ocasionalmente surgem doentes com necessidades paliativas. A abordagem paliativa deve estar presente em todo o sistema de saúde, sendo que, qualquer profissional de saúde deve ser capaz de identificar necessidades paliativas. Os cuidados paliativos podem ser generalistas e especializados. Os Cuidados Paliativos Generalistas são prestados em serviços onde prevalece um número significativo de utentes com doença incurável e progressiva, tais como, nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), Oncologia, Medicina Interna, Hematologia, entre outros. Nestes serviços, o

- 22. 22 Cuidado Paliativo não é o foco, mas os profissionais de saúde devem dispor de conhecimentos e competências mais avançadas nesta área. Os profissionais de saúde prestam serviços de recursos especializados, desempenhando as seguintes funções: acompanhamento clínico dos doentes e famílias; consultadoria aos profissionais dos outros níveis de diferenciação; articulação com as Universidades, Escolas de Saúde e Centros de Investigação, com o objetivo de desenvolver o ensino, a investigação e a divulgação dos Cuidados Paliativos. Os profissionais de saúde devem dispor de formação avançada (Capelas, 2015). A Organização Mundial de Saúde estima que, anualmente, mais de 40 milhões de pessoas por todo o mundo demostra necessidades paliativas, pelo que, com o aumento significativo das doenças crónicas e progressivas, torna-se iminente desenvolver respostas biopsicossociais e espirituais que promovam o conforto e qualidade de vida dos utentes e dos seus familiares (Capelas, 2015). A atuação dos Cuidados Paliativos, numa fase precoce, oferece benefícios diminuindo a carga sintomática dos pacientes, o desgaste e sobrecarga dos familiares/cuidadores, diminuem os tempos de internamento hospitalar, os reinternamentos, a futilidade terapêutica, o recurso aos serviços de urgência e aos cuidados intensivos e, consequentemente, diminuem os custos em saúde (Capelas, 2015). Existem diferentes tipos de equipas em Cuidados Paliativos: comunitárias de suporte e intra-hospitalares. As equipas comunitárias de suporte em Cuidados Paliativos estão integradas em Centros de Saúde ou Unidades Locais de Saúde, tratando-se de equipas multidisciplinares especializados em Cuidados Paliativos que dão suporte às unidades funcionais da Administração Central do Sistema de Saúde da sua área de influência, assegurando a prestação de cuidados diretos aos doentes e à sua família em situações de maior complexidade e ou crise. As equipas Intra-Hospitalares são multidisciplinares e dispõem de recursos próprios e especializados, de modo a prestar apoio às estruturas hospitalares que integram, e até onde for possível geograficamente, segundo a área de influência (Capelas, 2015). O paciente em fase terminal, isto é, portador de uma doença avançada, incurável e evolutiva, depara-se com a confrontação da aproximação da sua própria morte, uma vez que, a doença já não responde a tratamentos curativos, o que exclui o sentimento de esperança. Tal consciencialização da morte provoca emoções e sentimentos singulares e incomparáveis (Pacheco, 2002).

- 23. 23 Segundo Watson (2005), a fase terminal corresponde a um período em que ocorrem perdas diárias e acentuadas, desde as mais concretas, como a força, o apetite e a consciência, como perdas que dizem respeito ao rumo normal e natural que a pessoa levava enquanto tinha saúde. Pelo que, existem diversas fontes de sofrimento, sendo estas, a perda de autonomia e a dependência de terceiros, a alteração da imagem corporal, a perda do sentido da vida, perda da dignidade, de papéis sociais, regalias económicas, as alterações nas relações interpessoais, o abandono e a modificação de expectativas e planos futuros. Todas estas perdas, são extremamente violentas, severas e arrasadoras para a pessoa (Pessini, 2002). A reação do paciente face à terminalidade depende de características individuais, sendo que, este passa por cinco estádios desta vivência: a negação, a ira, negociação, depressão e aceitação, que correspondem a mecanismos de defesa que são desenvolvidos para a adaptação da fase final de vida (Kúbler-Ross, 2008), onde o paciente em encontra-se sob um sofrimento intensificado, que se caracteriza por sentimentos de angústia, desespero e pessimismo (Rojas, 2005). Na fase de negação, por norma o discurso do utente revela-se intenso, focado em assuntos triviais, com a intenção de evitar falar a respeito do diagnóstico e prognóstico. Na fase da revolta o discurso revela-se ríspido e hostil em que este sentimento de raiva e inconformismo é direcionado para qualquer outra pessoa. É um comportamento marcado por uma postura defensiva e desafiadora, caracterizado pela impaciência, intolerância e arrogância. Na fase da negociação, o utente assume uma relação de troca com Deus ou uma entidade superior na qual deposita uma crença e fê, onde a esperança de melhorias é negociável em troca de uma mudança de hábitos e atitudes. Na fase denominada de “depressão”, está presente de forma significativa o sentimento de angústia, onde acontece a confrontação com as perdas iminentes e inerentes à sua condição. Este estado de depressão é silencioso e reflexivo, o utente pode não estabelecer contato visual, emitir respostas curtas e reticentes, permanecer em longos períodos de silêncio, momento de choro fácil, evidenciar sentimentos de baixa autoestima, impotência, sensação de abandono e culpa. Trata-se de uma experiência necessária para a metabolização psíquica da real condição física de modo a facilitar a transição para a fase de aceitação (Kubler-Ross, 2002). Quando o paciente compreende e integra a sua condição física, trata-se da fase de aceitação, demostrando-se tranquilo e sereno por meio das suas expressões faciais e linguagem corporal (Kubler-Ross, 2002). Apesar da designação do processo de luto por fases caracterizadas por manifestações específicas, a reação dos doentes é muito própria e pode variar de uns para os outros

- 24. 24 considerando questões como a personalidade e experiências anteriores. Por isso, torna-se imprescindível que os profissionais de saúde se mantenham atentos aos comportamentos dos doentes (Sousa, 2003). Os doentes com doença avançada apresentam frequentemente a denominada dor total, sendo que entre os sintomas psicossociais destacam-se: o medo da solidão, do abandono, da interrupção de planos da vida, da perda das pessoas próximas, da dependência e da morte. O estado de saúde em que se encontram pode conduzir a algumas preocupações, tais como, não conseguirem despedir-se dos seus familiares, desenvolverem duvidas e questões em torno da religiosidade e o facto de não saberem como é que a família reagirá à sua ausência. Neste sentido, os pacientes procuram o alívio e controlo dos sintomas, o controlo sobre a própria vida, não passar por um sofrimento prolongado, não significar uma sobrecarga para a família e preservar a sua dignidade no fim de vida (Kovács, 2010). O avançar do curso da doença implica que o utente encare diversas e variadas perdas, a nível profissional, marital, paternal, entre ouros, que conduzem à elaboração do luto antecipatório. O luto antecipatório permite elaborar a dor e estimular a comunicação. Com a proximidade da morte é emergente uma comunicação efetiva, lidar com assuntos pendentes, estabelecer prioridades, resgatar desejos, prazeres e valores da pessoa (Kóvacks, 2010). A pessoa que se encontra na fase final da sua vida necessita essencialmente da presença, acompanhamento, disponibilidade, compreensão e respeito por parte tanto dos familiares como dos profissionais, aumentando a sua confiança e segurança nos cuidados e diminuindo o medo do sofrimento e do abandono, possibilitando assim uma morte digna e serena (Moura, 2011). 1.3. Dor e sofrimento A notícia de se ser portador de uma doença incurável altera a perceção e compreensão da finitude como uma ameaça à sua existência, representando um estado intenso de sofrimento (Arranz, Barbero, Barreto & Bayés, 2003). O sofrimento de uma situação irreparável, irremediável e irreversível, provoca na pessoa um sentimento de falta de recursos para lidar com a situação em que se encontra. Surge uma crise existencial à medida que o indivíduo vai interiorizando o facto inevitável da proximidade do fim da sua vida (Baýes, 2006). O sofrimento é uma experiência pessoal, individual e subjetiva de desconforto severo e extrema angústia, que vem afetar a pessoa na sua unidade, integridade, coesão e coerência, isto é, ameaçando a consciência de si, a identidade pessoal e o sentido de futuro (Cassel, 1991). Tratando-se de um

- 25. 25 estado complexo que se caracteriza por um mal-estar intensificado e por uma escassez de recursos. (Barbosa, 2006; Cerqueira, 2010). O sofrimento total – físico, psicológico, social e espiritual -, subdivide-se em duas dimensões: a dimensão ontológica, isto é, o sofrimento proveniente da vulnerabilidade e fragilidade face ao término da vida e a dimensão prática, ou seja, o mal-estar acentuado que provém das sucessivas perdas. (Barbosa & Cerqueira, 2010). O sofrimento é facilmente associado à dor, sendo que, a dor causa sofrimento, o sofrimento nem sempre pressupõe dor (Cerqueira, 2010). A resposta ao sofrimento passa pela escuta ativa, pela comunicação eficaz, relação de ajuda, o encorajar na expressão dos sentimentos, o apoio e suporte e o conforto (Sá, 2010). 1.3. Síndrome da Desmoralização O conceito da desmoralização foi introduzido na década de 70 por Jerome Frank. A desmoralização refere-se a um estado de perturbação resultante de uma incapacidade de se confrontar com a adversidade, onde persiste uma limitação das estratégias de adaptação. Pelo que, sentimentos de desespero, desânimo, desamparo, impotência, pessimismo, perceção de fracasso, isolamento e falta de esperança e de significado de vida, são as principais características que definem este conceito, maioritariamente associado à existência de uma doença crónica incurável, com receio da perda de dignidade e sensação de sobrecarga para os outros, podendo evoluir para um desejo de antecipação da morte. Os sintomas que descrevem a síndrome de desmoralização desencadeiam uma discussão sobre até que ponto significam uma resposta expectável e adaptativa no contexto de doenças crónicas, progressivas e incuráveis. O sentimento de incapacidade resulta da dificuldade que o utente tem em atribuir um sentido à sua existência, podendo associar-se a uma vontade expressa pelo doente em por término à sua vida (Barbosa, Gonçalves & Moutinho, 2011). A desmoralização constitui um desafio e um diagnóstico pertinente no âmbito dos Cuidados Paliativos. Neste sentido existem fatores de risco no desenvolvimento desta síndrome, entre os quais, uma doença grave aguda ou crónica, idade jovem, estado deprimido, ansiedade, antecedentes de patologia psiquiátrica, limitação da capacidade funcional, baixa coesão familiar e fraca qualidade das relações interpessoais. Os sintomas que caracterizam a desmoralização dificultam a execução de medidas paliativas bem-sucedidas (Barbosa, Gonçalves & Moutinho, 2011).

- 26. 26 1.4. Morte e Luto O desejo de antecipar a morte consiste na vontade de agir de maneira a que a vida termine mais rapidamente do que ocorreria naturalmente em função da doença ameaçadora. Tal desejo pode ser expresso por palavras, sinais não-verbais ou pode estar presenta e não ser expressamente manifestado, em resposta ao sofrimento extremo que afeta todos os aspetos da existência humana. O desejo de antecipar a morte pode estar relacionado com a ideação suicida, pedidos de suicido assistido e a eutanásia. A natureza subjetiva deste desejo de antecipação da morte pode representar diferentes significados de utente para utente, alterando-se segundo as circunstâncias, pois as suas razões são múltiplas e complexas e intimamente relacionadas com a dimensão espiritual e psicológica do indivíduo. Este desejo pode então ser persistente ou passageiro (Alves, 2017). Os motivos mais comuns que motivam esta vontade são os seguintes: a sobrecarga económica, perda de autonomia, sofrimento associado aos sintomas físicos, funcionalidade física, sintomas depressivos, desesperança, desespero, preocupações existenciais, medo do futuro, ausência de bem-estar espiritual, ausência de suporte familiar e o sofrimento físico e psicológico prolongado. Os fatores de risco podem ser de ordem psicológica, como por exemplo, a depressão e desespero, de ordem psiquiátrica, fatores orgânicos como o delírio, fatores sociais como o sentimento de sobrecarga, fatores existências, físicos e disfunções cognitivas (Alves, 2017). Embora seja importante que a pessoa, a família e os profissionais de saúde encarem o processo de morrer como parte integrante do ciclo da vida do ser humano, a forma como cada um enfrenta a proximidade da morte é única, particular e subjetiva, estando dependente de diversos fatores, entre os quais, a personalidade, a forma como encara situações de crise, o suporte familiar e social que dispõe, o seu conhecimento e compreensão do prognóstico e ainda da relação que estabelece com a equipa (Pacheco, 2004 cit, por Silva, 2014). O luto é descrito como uma reação natural a uma perda significativa, sendo esta real ou simbólica, e uma experiência angustiante e dolorosa, inerente à condição humana. Trata-se de um processo dinâmico e transitório que exige o desenvolvimento de estratégias adaptativas à perda, pois esta pressupõe um estado de privação com um significado específico e subjetivo, onde se pretende reconhecê-la e aceitá-la de forma progressiva (Barbosa, 2010). A elaboração do luto é um processo que implica a aceitação da perda por meio de um trabalho emocional e de adaptação à nova realidade (Lopes & Pereira, 2005).

- 27. 27 A morte e a ameaça das sucessivas perdas representam o maior desafio com o qual o sistema familiar se depara, constituindo-se como um fenómeno multidimensional, relacional e ainda assim, individual (Mcgoldrick & Walsh, 2004). A antecipação da perda pode ser tão desafiante e dolorosa quanto a própria morte. Assim, desde o diagnóstico, curso da doença ao prognóstico, os familiares encontram-se a vivenciar um processo de luto antecipatório que se vai intensificando à medida que a doença progride e com a confrontação de comunicação de más notícias (Guldin, 2012). O luto antecipatório pressupõe uma reestruturação familiar, por um lado, em modo experimentação onde são redistribuídos os papéis e funções que pertenciam ao elemento que se encontra sob uma doença ameaçadora da vida, pelos restantes elementos da família. Por outro, é necessário definir uma nova organização no seio familiar, focada no presente (Relvas, 1989). Existem algumas respostas comuns associadas à experiência do luto antecipatório, tais como, medo do abandono, angústia de separação, sensação de desespero e desamparo, solidão, tristeza, ressentimento, exaustão, culpa, negação, hostilidade e evitamento. Consoante a capacidade dos familiares irem integrando e aceitando os factos, a família vai-se tornando mais coesa, sendo que os elementos vão se aproximando e o vínculo entre o familiar e o doente intensifica-se, havendo espaço para despedidas, manifestações de afeto e resolução de assuntos pendentes (Bro, 2016). 1.5. Espiritualidade A espiritualidade é entendida como um recurso transformador e regulador das emoções, constituindo-se uma ferramenta na redução do sofrimento, pois influencia a forma como os utentes encaram o problema de saúde, aumentando os níveis de bem-estar e diminuindo níveis de depressão e ansiedade. A dor espiritual, isto é, a falta de sentido da vida e da morte, o medo da pós-morte e a culpa perante a entidade superior. De acordo com o quadro teórico existencial e fenomenológico de Viktor Frankl, o investimento no sentido para a vida é a principal força motivadora do ser humano (Arrieira, 2018). As crenças espirituais exercem influência no curso da doença, pelo que, em contexto dos cuidados paliativos, são compreendidas como um significado ou sentido que o utente atribui à sua vida quando confrontado com a impossibilidade de cura, e por isso, com a proximidade da sua morte. Deste modo, a equipa deve considerar o cuidado espiritual através de uma anamnese espiritual, para que assim se proporcione um ambiente que possibilite rituais religiosos que sejam significativos para a pessoa, bem como desenvolver uma atitude aceitante,

- 28. 28 respeitadora e acolhedora para com a fé do paciente. As necessidades espirituais são um aspeto muito próprio de cada um, definindo-se como as variáveis que motivam a procura de significado para a vida na tentativa de superar as dificuldades e o sofrimento face à doença. No âmbito dos cuidados paliativos as necessidades espirituais mais expressas são: sentido de vida, esperança, otimismo, conforto, segurança, relacionamento, conclusão de assuntos pendentes, amor, garantia de bem-estar, preparação do corpo para a morte, crenças ou práticas religiosas ou espirituais (Arrieira, 2018). 1.6. Esperança A esperança é parte integrante e determinante na existência dos doentes em contexto de cuidados paliativos (Hall, 1990; Fleming, 1997), definindo-se como uma força interior promotora de vida, facilitadora da transcendência da situação presente e transição para uma nova consciência e enriquecimento do ser. Estima-se que a esperança esteja intimamente ligada à qualidade de vida, pelo que, pretende-se clarificar qual o nível de esperança dos doentes em fim de vida e qual a relação com a qualidade de vida nas suas várias dimensões (Herth, 2005). A esperança é um dos aspetos centrais no cuidar, uma vez que e revela um instrumento eficaz na intervenção face ao sofrimento, contribui para o aumento da capacidade da pessoa de lidar com situações de crise, nomeadamente na adaptação à doença e no processo de luto (Miller, 2007; Pires, 2006). Em cuidados paliativos a esperança não é direcionada à cura, é uma esperança que se foca no ser e menos no conquistar, nas relações com os outros, e na relação com Deus ou com uma entidade superior (Twycross, 2001). A esperança contraria o desespero, na procura de um sentido para o sofrimento e orientação para o futuro próximo, no que refere a escolhas e desejos (Lohne & Severinsson, 2005). Esta esperança vai se alterando de acordo com as necessidades que a pessoa apresenta e o que valoriza naquele momento, funcionando como uma estratégia de coping que influencia o bem-estar físico, emocional e espiritual (Pinto, 2011). A esperança do doente em fase terminal assenta nas seguintes temáticas: uma expetativa positiva, ou seja, a esperança de um amanhã melhor apesar do prognóstico, qualidades pessoais como a força interior, positividade e coragem. A espiritualidade pressupõe uma conexão com uma entidade superior, objetivos a curto prazo, a esperança no conforto e ausência de dor, o acesso à informação do seu quadro clínico, as relações interpessoais, a sensação de controlo face às decisões, a importância do legado e a valorização das conquistas do passado e contributos para

- 29. 29 a vida de outros (Johnson, 2007). A resiliência, a transcendência, positivismos físico, psicológico e espiritual são alguns dos efeitos de uma atitude esperançosa (Sachse, 2007). Existem determinados aspetos que influenciam a esperança, promovendo-a ou ameaçando-a. Os aspetos identificados como promotores de esperança foram a espiritualidade, as crenças religiosas, o bom suporte social, o humor, características pessoais, autoestima, controlo da dor emocional, negação total da doença, aceitação realista do seu estado, sentir-se escutado, encorajamento, melhoria do estado de saúde, manutenção de boas atitudes. Contrariamente, os aspetos que diminuem a esperança são o abandono e isolamento, dor incontrolável e desconforto, despersonalização dos cuidados, sentimentos negativos, informação sobre a doença, medo, agravamento da situação clínica, desespero (Cavaco, Ludgero, José, Louro, Martins & Santos, 2010). 1.7. A Família Quando um membro da família adoece, trata-se de uma doença familiar que afeta toda a dinâmica pelas exigências e alterações que acarreta, colocando a família numa situação de crise que implica adaptações na estrutura e organização familiar. A doença terminal e a morte são acontecimentos cíticos que interferem no sistema familiar, representando uma das experiências mais difíceis e dolorosas. O processo de hospitalização de um familiar é uma experiência de stress e desgaste pela incerteza do futuro e prognóstico que resulta numa desestruturação psicológica, principalmente pela sensação de sobrecarga. A família desenvolve um papel ativo no processo de adaptação à doença (Graveto & Lopes, 2010). Lopes e Pereira (2005), apresentam um modelo que representa as fases pelas quais os familiares encaram no decurso da doença, entre as quais: a primeira etapa corresponde ao enfrentar a realidade marcada pelo choque e ansiedade e reorganização familiar, seguida de uma desorganização no que refere aos papéis que cada membro desempenha e tentativa de racionalizar a compreensão da doença, bem como uma pressão familiar acompanhada de fragilidades emocionais; a segunda etapa consiste na reorganização quanto ao processo que precede o momento da morte em que o doente deixe de desempenhar as suas funções no seio familiar, assumindo o papel de recetor de cuidados médicos; a terceira etapa designa-se pela perda que se associa à alteração do estado de consciência do utente; finalmente como quarta e última fase, trata-se da adaptação que acompanha a elaboração do luto.

- 30. 30 Os familiares na interação com a equipa sentem-se verdadeiramente apoiados, tranquilizados e confortados, no acolhimento do processo de perda, resultando no desenvolvimento de um vínculo que se vai fortalecendo perante as superações que vão surgindo. A presença dos profissionais, bem como a sua capacidade de escuta e compreensão são determinantes no processo de aceitação. A equipa de enfermagem é reconhecida por transmitir segurança tanto no âmbito técnico como emocional. A relação entre a equipa e os familiares tem o potencial de minimizar o sofrimento vivenciado no processo de luto, contribuindo a expressão de carinho, apoio, escuta e atenção (Bitencourt, Ferrazzo, Pires, Ramos, Vargas & Vieira, 2013). O acolhimento e conferência familiar são um instrumento e ferramenta de estratégia de intervenção de apoio à família, com base nos quatro pilares em cuidados paliativos: o controlo de sintomas por meio de intervenções farmacológicas e não farmacológicas; uma comunicação adequada na gestão de situações complexas; o apoio à família de modo a capacitar o cuidador e auxiliando no processo de luto; o trabalho em equipa interdisciplinar (Neto, 2007). O acolhimento refere-se ao primeiro momento em que a equipa estabelece contato com os familiares e ou com o utente e é realizado na presença da equipa e dos membros da família, sendo que, é destacado um dos elementos da equipa para conduzir a intervenção. Na realização de um acolhimento pretende-se dar a conhecer a filosofia dos Cuidados Paliativos, bem como compreender o contexto familiar, as necessidades e expectativas tanto do utente como dos familiares. A equipa começa por fazer uma revisão dos factos clínicos, apurando aquilo que a família tem conhecimento e qual a sua compreensão da situação, identifica as preferências nos cuidados, fornece informações e recursos, responde às questões e preocupações da família, reconhecendo, legitimando e respondendo de forma empática (Neto, 2007). A conferência familiar é um momento que se proporciona segundo os seguintes motivos: deterioração do estado de saúde, alterações significativas no tipo de tratamento a adotar, transição para a fase agónica, famílias demandantes e agressivas, presença de conflitos intrafamiliares ou com a equipa. Pelo que, este tipo de intervenção familiar pretende ir ao encontro da clarificação dos objetivos dos cuidados prestados, auxílio na resolução de problemas, prestar apoio e aconselhamento, criação de uma relação interpessoal assertiva. A escuta ativa, a desmistificação de mitos e ideias preconcebidas, a sensibilidade em identificar os medos, culpa e angústias, o auxílio na identificação dos fatores protetores e metas realistas, são as técnicas mais utilizadas para atingir os objetivos da intervenção família (Neto, 2007). A

- 31. 31 realização das conferências familiares possibilita direcionarem os cuidados para aquilo que são as prioridades tanto do utente como da família, bem como funcionam como um método que facilita a comunicação entre a família e os membros da equipa (Hudson, Quinn & Thomas, 2009). Neste sentido, representa um instrumento de trabalho que acarreta vantagens e benefícios a todos os envolvidos. No que se refere ao utente, as conferências familiares vão ao encontro das suas vontades e desejos e ainda à otimização dos cuidados devido ao envolvimento da família (Hannon, 2012). Quanto à família as preocupações são acolhidas, assim como o aumento da confiança e segurança no processo da doença, proporcionando a oportunidade de um cuidado individualizado e personalizado (Hannos, 2012). 1.8. A comunicação A comunicação é um processo dinâmico e multidirecional de troca e partilha de informação, emoções e atitudes, implicando a adaptação de uma realidade em constante mudança, desde avanços, retrocessos e significados que devem de incluir todos os envolvidos. Em Cuidados paliativos, é prioritária a comunicação eficaz, isto é, ouvir, observar e tomar consciência dos próprios sentimentos, com tempo e espaço, utilizando a palavra e escuta como ferramentas (Gask, 200). 1.8.1. A comunicação interpessoal O processo de comunicação e as habilidades interpessoais sustentam as relações humanas e representam um instrumento de ajuda terapêutica (Borges, Galvão & Pinho, 2017). Perante situações de intenso sofrimento, as estratégias de comunicação interpessoal funcionam como facilitadoras da interação, transmitindo atenção, compaixão e conforto (Araújo & Silva, 2012). Os profissionais de saúde mais experientes não são necessariamente mais habilidosos, pois as habilidades comunicacionais não são adquiridas com o tempo, mas sim com o uso adequado, oportuno e contínuo do treino de competências, que possibilitará mudanças eficazes e duradouras na atuação do profissional, e consequentemente, na satisfação dos doentes e adesão ao tratamento (Fallowfiels, 2002). Os profissionais de saúde consideram a comunicação uma ferramenta com significativo valor, no sentido em que se revela determinante nos cuidados de saúde em fim de vida, na transmissão de más notícias, pelo apoio emocional que possibilita e pela real identificação das diferentes e muitas necessidades tanto do paciente como da família (Araújo & Silva, 2012). Neste sentido, revela-se fundamental que a comunicação se desenvolva

- 32. 32 de acordo com as necessidades de informação, preocupações e expetativas ao ritmo e tempo do doente (Neto, Querido, Salazar, 2016). As estratégias ou técnicas de comunicação verbal podem ser consideradas segundo três categorias: a expressão de sentimentos e pensamentos permitindo a exploração de questões problemáticas, a clarificação para fomentar a compreensão das mensagens recebidas diminuindo a ocorrência de informações incorretas e ambíguas, e a validação, isto é, as expressões que tornam a significação comum. De maneira geral, os profissionais de saúde priorizam as técnicas de comunicação referentes à expressão, uma vez que representam uma maior segurança para estes pois não implicam tomadas de decisões nem soluções de problemas. No entanto, as estratégias de expressão são mais úteis e eficazes numa fase inicial, quando se está a criar a relação, para que se proporcione um ambiente confortável de interação. Neste sentido, para que a interação resulte numa relação de confiança e vínculo afetivo, são mais assertivas as técnicas de clarificação e validação (Araújo & Silva, 2012). O humor surge igualmente como técnica de comunicação que se revela facilitadora na interação, possibilitando um alívio da tensão. Embora a sua utilização deva ser cuidadosa e adequada para não comprometer a dignidade em situações de crise propensas a níveis elevados de ansiedade (Rosário, 2009). No que diz respeito aos sinais não-verbais, representando mais de 75% da comunicação, destaca-se maioritariamente o recurso ao toque afetivo e à linguagem corporal, nomeadamente o olhar e o sorriso. O toque afetivo transmite uma mensagem de carácter emocional, demostrando carinho, apoio e empatia, desde o abraço, o beijo, as carícias no cabelo ou na face, o aperto de mão, o toque nas mãos, ombros e braços. O contato visual e o sorriso são sinais que transmitem atenção e interesse pelo outro tornando-se fundamentais na aproximação e estabelecimento do vínculo de confiança. A distância ou proximidade física que as pessoas mantêm durante a interação é um indicador de proximidade emocional (Araújo & Silva, 2012). A comunicação não-verbal tem um peso quatro vezes superior ao da comunicação verbal, correspondendo a mais de 75% da comunicação, uma vez que é mais genuína e espontânea e por isso considerada como mais fiel e confiável (Graveto & Lopes, 2010). Deste modo, a envolvência de todas estas variáveis resulta na escuta ativa, por tanto a gestão do silêncio terapêutico, a manutenção do contato visual, acenos positivos da cabeça, a aproximação física e a utilização de expressões verbais curtas que incentivam o discurso (Araújo & Silva, 2012). Tratando-se assim de uma comunicação assertiva, onde é possibilitado

- 33. 33 um espaço de expressão e exploração das reais necessidades, vontades e opiniões (Santos, 2007). Um aspeto importante da comunicação é o respeito pela vontade e direito que o paciente detém em não querer saber a respeito da sua condição (Araújo & Silva, 2012). Neste sentido, a comunicação deve de ser adequada e adaptada às limitações do doente para que deste modo se minimize sentimento de isolamento e de abandono, proporcionando qualidade de vida e bem- estar psicológico (Saraiva, 2003). Por outro lado, a comunicação pode ser negligenciada quando se trata de um paciente que não se consegue exprimir verbalmente, em consequência do seu estado clínico, por estar entubado ou sedado, ou quando persiste uma incerteza se o paciente mantém a audição preservada. Nestes casos, o profissional deve partir do pressuposto de que o paciente está em alerta e a receber e compreender as mensagens transmitidas (Araújo & Silva, 2003) Muitas vezes, a equipa, destacando a enfermagem, depara-se com manifestações de sofrimento por parte do utente que se expressam através da hostilidade ou raiva, sendo que perante tal situação, o profissional deve encarar que não se trata de um sentimento dirigido a si mas sim à doença e à sua condição terminal. Neste momento o profissional deve ouvir e acolher o desabafo (Bernardes, Borges, Campos, Jardim et al, 2010). A comunicação entre a equipa determina o relacionamento dos elementos, contribuindo para a conservação, o empenho em prol de um mesmo objetivo, ou deterioração do ambiente de trabalho, devido às falhas de comunicação que poderão comprometer o desempenho, colocando em causa a qualidade da prestação dos cuidados (Lucas, 2010). Na relação terapêutica em cuidados paliativos, a comunicação representa uma ferramenta primordial na abordagem clínica, assumindo igual importância de um diagnóstico. A comunicação eficaz traduz-se em benefícios tanto para os próprios profissionais como para os doentes. As necessidades são mais fácil e eficientemente identificadas, proporcionando junto dos doentes um sentimento de satisfação, consequentemente, diminuem os níveis de ansiedade e restantes sintomas, permitindo uma maior adesão ao tratamento. Perante estes resultados, os profissionais de saúde desenvolvem uma sensação de bem-estar que será uma estratégia preventiva à sua saúde (Neto, Querido & Salazar, 2016).

- 34. 34 1.8.2. A transmissão de más notícias A comunicação é um processo complexo de criação e recriação de informação, de troca e de partilha, de modo a colocar em comum os sentimentos, emoções, intenções e opiniões. As habilidades da comunicação são uma ferramenta essencial que possibilitam uma qualidade das relações interpessoais, bem como dos cuidados do serviço de saúde. A má notícia diz respeito a toda a informação que não corresponde ao esperado e desejado, envolvendo uma alteração drástica e negativa nas expectativas, afetando o domínio cognitivo, emocional e comportamental, contribuindo para o aumento do stress inerente ao sofrimento (Graveto & Lopes, 2010). Sendo que quanto maior a distância entre a expectativa e a realidade, pior será a perceção e integração da notícia, pois esta tem o potencial de destruir sonhos e esperanças (Pereira, 2005). A comunicação de más notícias é um desafio tanto para a pessoa que recebe como para a que transmite devido ao receio de enfrentar as reações físicas e emocionais e da dificuldade em gerir a situação. A transmissão de más notícias tardiamente no decurso do processo de doença, ou de forma desadequada, é a maior causa de reclamações contra a equipa, causando um impacto brutal e negativo junto da família, pois não é proporcionado um tempo e espaço para a integração das informações, e consequentemente da preparação e elaboração do luto (Pereira, 2005). O comunicar más notícias pressupõe medo, ansiedade, sentimentos de inutilidade e desconforto associados ao receio de se vir a ser responsabilizado e culpado, bem como dos recetores de uma má notícia expressarem alguma reação emocional e de não se saber responder assertivamente a todas as questões colocadas. Assim, os profissionais de saúde desenvolvem mecanismos de fuga para se defenderem da agressividade e hostilidade. Neste sentido, surge a denominada “sensação espelho”, isto é, a imagem de si próprios na mesma situação, optando- se por não enfrentar o problema, o que vai resultar numa incapacidade e vulnerabilidade face as necessidades (Pereira, 2005). Neste sentido, os profissionais de saúde devem planear e gerir o momento em que é transmitida a má notícia, bem como gerir os seus próprios medos e estarem disponíveis para aceitar a fragilidade do doente e da família, para que desta forma consiga emitir respostas coerentes e que não criem ansiedade e dúvidas ainda maiores. A equipa tem a responsabilidade de encaminhar, transmitir segurança, auxiliar o doente nas suas tomadas de decisão e mobilizar recursos (Graveto & Lopes, 2010).

- 35. 35 1.8.3. Estratégias de comunicação na transmissão de más notícias A comunicação está na base de todas as ações no contexto dos cuidados paliativos onde privilegiar a verdade é essencial para a interação entre profissionais, utentes e familiares (Rodrigues & Zango, 2012). A comunicação de más notícias deve ser preparada previamente, adequada a cada situação, sendo dada de forma gradual, clara e aberta, adaptada à vontade, personalidade, compreensão e necessidade de saber, expressa pela pessoa (Graveto & Lopes, 2010). O profissional de saúde deve beneficiar da sua sensibilidade e perspicácia para apurar aquilo que a pessoa está ou não preparada para ouvir e digerir, sem infantilizar, sem recorrer a eufemismos, sem banalizar e sem retirar a esperança (Pereira, 2005). Buckman (1994) criou um protocolo de ação para a transmissão de más notícias: A primeira etapa consiste na preparação do ambiente de modo a criar um espaço de privacidade e conforto, onde o profissional se apercebe da dinâmica familiar, e assim das diferentes necessidades e inquietações. A segunda etapa pretende compreender o que é que a pessoa sabe, sendo que a terceira corresponde aquilo que a pessoa pretende saber. A quinta etapa foca-se em dar resposta de forma honesta às questões que surgem, bem como às emoções, sendo que, o choro e os silêncios devem ser respeitados e validados. A informação deve ser transmitida de forma simples, clara e sem redundâncias, evitando termos técnicos, bem como certificando-se se o doente compreendeu a informação. A sexta e última etapa propõe um plano de acompanhamento que consiste num plano de ação futuro para a fase dos cuidados. 1.8.4. Conspiração do silêncio A conspiração do silêncio é um fenómeno caraterizado por situações problemáticas em que todos os envolvidos têm conhecimento acerca de determinado assunto, mas não o abordam, ou seja, é estabelecido um acordo tácito ou explícito para manter o secretismo. Por vezes, a família opta por negar o acesso à informação ao ente-querido que se encontre sobre cuidados em fim de vida, com a intenção de o proteger de sentimentos potencialmente dolorosos (Almeida,2007). No entanto, considera-se que o ocultar e enganar torna-se insuportável pois requer uma constante representação (Sancho, 1998). A conspiração do silêncio pode ser desencadeada por fatores a nível da motivação, dos sentimentos e das reações. As motivações podem prender-se com a intenção de proteger, onde os sentimentos predominantes são a insegurança, culpa, medo, vergonha e impotência. Pelo que, se revela uma dificuldade no processo de comunicação, traduzindo-se em

- 36. 36 desresponsabilização, mentiras e elaboração de juízos de valor (Barbosa, 2006). Existem determinadas atitudes que devem merecer especial atenção, pois são indicadores de uma conspiração do silêncio. No que respeita aos familiares, poderá persistir a tendência para uma atitude de evitamento, falso otimismo e a exclusão do doente no processo de tomada de decisão. O doente pode demostrar-se desinteressado, conformado e em resignação. Quanto aos profissionais, deve evitar-se uma postura em que não se envolvem o doente no processo de decisão bem como a utilização de linguagem exclusivamente técnica e por isso não percetível (Imedio, 2004). A relação de confiança entre profissionais de saúde e o doente pressupõem o respeito pela autonomia deste último. A autonomia é promovida pela privacidade, liberdade de escolha e poder de decisão (Magalhães, 2005). Neste sentido, compactuar com a conspiração do silêncio priva o acesso à informação relevante sobre a doença, o que coloca em causa este princípio da autonomia. Para além disso, o silêncio pode ser interpretado pelo utente, como a desvalorização da sua situação clínica e das preocupações e angústias (Mekaoui & Reich, 2003). 2. Os profissionais de saúde em Cuidados Paliativos A prestação de cuidados a doentes em fase terminal exige dos profissionais para além daquilo que são os conhecimentos técnico-científicos, a compreensão e valorização do ser humano através da consolidação do relacionamento interpessoal, que por conseguinte, reforça a humanização dos cuidados paliativos. Segundos os profissionais de saúde, a promoção do processo de humanização consiste na preocupação e envolvimento afetivo com o outro, sendo que, junto dos utentes depende de variáveis como o carinho, a esperança, a sensibilidade e o conforto, já no contato com os familiares, a equipa considera que a espiritualidade, dignidade, respeito, afeto e tolerância, são as ferramentas base (Baldessari, et al., 2009). A satisfação profissional provém do feedback positivo que os pacientes e familiares demostram relativamente ao relacionamento humano, próximo, de compaixão e afeto, que é estabelecido entre estes e os profissionais de saúde, pois estimulam sentimentos de fé, esperança, consolo e paz interior. Assim, uma equipa composta por profissionais satisfeitos, reflete a motivação para que estes queiram adquirir novos conhecimentos e competências. Os profissionais apreciam a paciência, a coragem e os esforços que os pacientes demostram na luta contra a sua doença, o que os enriquece a nível do crescimento pessoal, vendo esta atitude como uma fonte de inspiração (Ciampone, Gultierrez & Silveiro, 2014).

- 37. 37 O maior desafio é a necessidade de qualificação da equipa para lidar com as dificuldades que advém do processo de finitude, como a sensação de cobrança, culpabilização e responsabilização por parte do paciente e sobretudo dos familiares (Arrieira, Azevedo, Cardoso, Matos, Muniz & Schiavon, 2016). 2.1. Trabalhar em equipa interdisciplinar e transdisciplinar O trabalho em equipa interdisciplinar desenvolve-se segundo as competências e capacidades num interesse comum, através de uma livre expressão e partilha de opiniões por um objetivo comum, que se rege por determinados princípios: a atribuição de responsabilidades e papéis havendo um complemento dos saberes, conhecimentos e experiências; um clima de confiança onde cada profissional expressa o seu ponto de vista desprovido de julgamentos por parte dos restantes membros, considerando as críticas construtivas como oportunidades de crescimento; uma figura de referência que desempenha o papel de líder com a finalidade de criar um ambiente adequado ao bom e saudável funcionamento da equipa, promovendo a facilidade de adaptação à mudança; dinâmica de grupo; linguagem comum; o reconhecimento e valorização das contribuições de cada categoria profissional; iniciativa e capacidade de tomar decisões sendo que todos os membros se responsabilizam; motivação como indicador de satisfação para com o funcionamento da equipa. Assim, uma equipa eficaz e eficiente caracteriza-se pelo seu empowerment, flexibilidade, capacidade relacional e comunicacional, reconhecimento, motivação e rendimento. O trabalho em equipa oferece vantagens como o apoio mútuo na superação das adversidades, partilha de experiências e apoio na tomada de decisões difíceis e possibilidade de desenvolvimento de competências (Bernardo, 2016). A equipa interdisciplinar em Cuidados Paliativos, deve reconhecer os mecanismos de defesa dos pacientes e da família, bem como compreender e valorizar os seus sentimentos. No entanto, o contato direto com esta população em defrontação com a sua vida, dor e sofrimento, faz com que este também se confronte com as suas inquietações e frustrações, e por conseguinte se depare com os seus próprios mecanismos de defesa, sendo que, estes podem revelar-se prejudiciais no âmbito profissional quando se tratando do distanciamento emocional que é necessário. A equipa reconhece que, de forma a proporcionar uma melhor condição de vida e conforto, para além das competências técnicas, é fundamental a valorização da relação entre o profissional o paciente, através de uma relação de confiança, compaixão, respeito, e sobretudo através do relacionamento empático, que desmistifica verdadeiramente as necessidades e