Relatório de Qualidade Ambiental 2011

- 1. M E I O A M B I E N T E P A U L I S TA RelatóRio de Qualidade ambiental 2011 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO S E C R E TA R I A D O M E I O A M B I E N T E

- 2. Governo do estado de são Paulo Geraldo Alckmin Governador secretaria do Meio aMbiente Bruno Covas Secretário coordenadoria de Planejamento ambiental Nerea Massini Coordenadora

- 3. Ficha catalográfica – preparada pela Biblioteca - Centro de Referências de Educação Ambiental S24m São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente / Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Meio Ambiente Paulista: Relatório de Qualidade Ambiental 2011. Organização: Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo. São Paulo: SMA/CPLA, 2011. 256p. ; 21 x 29,7 cm. Vários autores. Bibliografia. ISBN – 978-85-86624-91-9 1 . Meio ambiente paulista 2. Qualidade ambiental – São Paulo (Est.) I. Título II. Figueiredo, Fabiano Eduardo Lagazzi.

- 4. Meio aMbiente Paulista relatório de Qualidade ambiental 2011 organizador Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo São Paulo, 2011 1ª edição Governo do estado de são Paulo secretaria do Meio aMbiente coordenadoria de Planejamento ambiental INSTITUTO Instituto de Botânica FLORESTAL

- 6. Governo do estado de são Paulo Geraldo Alckmin Governador secretaria do Meio ambiente Bruno Covas Secretário coordenadoria de Planejamento ambiental Nerea Massini Coordenadora departamento de informações ambientais Arlete Tieko Ohata Diretora centro de diagnósticos ambientais Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo Diretor equipe técnica Aline Bernardes Candido – SMA/CPLA Denis Delgado Santos – SMA/CPLA Edgar Cesar de Barros – SMA/CPLA Eloisa Marina Gimenez Torres – SMA/CPLA Fabiano Eduardo Lagazzi Figueiredo – SMA/CPLA Fernando Augusto Palomino – SMA/CPLA Fredmar Corrêa – SMA/CPLA Gabriela Antoniol (Estagiária) – SMA/CPLA Heitor da Rocha Nunes de Castro – SMA/CPLA Marcio da Silva Queiroz – SMA/CPLA Nádia Gilma Beserra de Lima – SMA/CPLA Paulo Eduardo Alves Camargo-Cruz – SMA/CPLA Antonio Carlos Moretti Guedes – SMA/IG Claudio José Ferreira – SMA/IG Mara Akie Iritani – SMA/IG Maria José Brollo – SMA/IG Sonia Aparecida Abissi Nogueira – SMA/IG

- 8. colaboradores Alfred Szwarc Ana Cristina Pasini da Costa Bernadette Cunha Waldvogel Boris Alexandre Cesar Carlos Eduardo Beato Carlos Eduardo Komatsu Carlos Eugenio de Carvalho Ferreira Carlos Ibsen Vianna Lacava Carmen Lúcia V. Midaglia Claudia Conde Lamparelli Diego Vernille da Silva Eduardo Pires Castanho Filho Helena de Queiroz Carrascosa Von Glehn Hylder Barbosa Jean Paul Metzger João Luiz Potenza Luciana Martins Fedeli Britzki Marcello de Souza Minelli Marco Nalon Maria Helena R. B. Martins Marilda de Souza Soares Marta Conde Lamparelli Marta Pereira Militão da Silva Neide Araújo Nelson Menegon Jr. Oswaldo Lucon Paulo Magalhães Bressan Priscila Costa Carvalho Renata Inês Ramos Ricardo Vedovello Richard Hiroshi Ouno Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor Rosa Maria Mancini Rosângela Pacini Modesto Sinésio Pires Ferreira Thais Michelle Oliveira Tiago de Carvalho Franca Rocha Uladyr Ormindo Nayne Vanessa Gontijo de Oliveira Vera Lúcia Bononi Wanda Maldonado Projeto Gráfico Griphos Comunicação & Design capa Vera Severo Fotos da capa Capa: Foto superior – Vera Severo Foto inferior – Antonio Augusto da Costa Faria 4ª Capa: Maria do Rosário F. Coelho Orelha da 1ª capa: Foto superior – Fausto Pires de Campos Foto inferior – Clayton Ferreira Lino Orelha da 4ª capa: Foto superior – Acervo do Instituto Florestal Foto inferior – Pedro Bernardo editoração eletrônica Teresa Lucinda Ferreira de Andrade ctP, impressão e acabamento Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

- 12. apresentação da coordenadora O Relatório de Qualidade Ambiental 2011 traz um panorama do meio ambiente do Estado de São Paulo, demonstrado através dos dados, índices e indicadores que compõe o documento, concentrados nos principais temas em que o ambiente paulista pode ser decomposto, como recursos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde ambiental. As informações contidas no Relatório, obtidas de diversos órgãos da administração pública, retratam o estado em que o meio ambiente paulista se encontra e suas imbricações com os setores produtivos (agrícolas/ industriais), econômicos e com a saúde humana. Estas informações são complementadas por textos analíticos que permitem a construção de um cenário mais amplo, possibilitando a revisão das linhas de ação em busca de maior eficiência do poder público na área ambiental. O Relatório de Qualidade Ambiental proporciona aos gestores públicos estaduais e municipais uma fonte de informações que auxilia diretamente nas decisões concernentes ao meio ambiente, qualificando e harmonizando o processo decisório com a política ambiental paulista. Oferecer à sociedade paulista um instrumento que possibilite a inserção da sustentabilidade ambiental como primordial nas discussões sobre o desenvolvimento no Estado de São Paulo, é o objetivo e sentido deste Relatório de Qualidade Ambiental. É fundamental que este documento cumpra o seu papel de orientação, posicionamento e alerta, particularmente no momento em que o meio ambiente tem um crescente relevo nas decisões sobre o desenvolvimento paulista. Nerea Massini Coordenadora Coordenadoria de Planejamento Ambiental Secretaria do Meio Ambiente

- 14. abordagem básica O Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo 2011 (RQA) é composto por três partes prin- cipais (Capítulos 2, 3 e 4) e por um banco de dados. Segue-se, com isso, o conceito de oferecer informações em múltiplos níveis para usuários e leitores com necessidades, disponibilidade e interesses diferenciados. A estrutura do relatório reflete este conceito. Após uma breve introdução (Capítulo 1), o Capítulo 2 traz uma descrição do Estado de São Paulo e das Unida- des de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em que o mesmo se subdivide, apresentando dados que apontam as principais dinâmicas demográficas, sociais, econômicas e de ocupação do território. No Capítulo 3 são compiladas informações referentes aos temas em que o status ambiental do Estado pode ser decomposto, apresentando-se descrições sumárias (diagnósticos) sobre a situação corrente e tendências futuras dos recursos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde am- biental. No Capítulo 4 são encontrados os textos analíticos. Trata-se de reflexões acerca de temas estratégicos que buscam compreender as relações entre desenvolvimento e meio ambiente no Estado de São Paulo. O RQA completa-se ainda com um banco de dados que inclui extenso conjunto de variáveis e indicadores econômicos, sociais e ambientais, que está disponível no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (www.ambiente. sp.gov.br/cpla).

- 15. siglas ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas AC - Área Contaminada AEM - Avaliação Ecossistêmica do Milênio AI - Área Contaminada sob Investigação AMR - Área em processo de Monitoramento para Reabilitação AOGCM - Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera APA - Área de Proteção Ambiental APP - Área de Preservação Permanente AR - Área Reabilitada BEESP - Balanço Energético do Estado de São Paulo BINEV - Bolsa Internacional de Negócios da Economia Verde CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais CDB - Convenção sobre a Diversidade Biológica CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano CEDEC - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil CESA - Conferência Estadual de Saúde Ambiental CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CLT - Consolidação das Leis do Trabalho CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNSA - Conferência Nacional de Saúde Ambiental CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo COP - Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica CPTEC - Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima CPLA - Coordenadoria de Planejamento Ambiental CRHi - Coordenadoria de Recursos Hídricos DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral EMAP - Efetividade de Manejo de Áreas Protegidas EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano ESP - Estado de São Paulo ETE - Estação de Tratamento de Esgoto FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FF - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas GCM - Modelos Globais Atmosféricos GEE - Gás de Efeito estufa

- 16. IAA - Índice de Atendimento de Água IAP - Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público IB - Índice de Balneabilidade IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBot - Instituto de Botânica ICCA - Associação Internacional de Congressos e Convenções ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICTEM - Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto do Município IDH - Índice de Desenvolvimento Humano IEA - Instituto de Economia Agrícola IET - Índice de Estado Trófico IF - Instituto Florestal IG - Instituto Geológico IGR - Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos IHME - Institute for Health Metrics and Evaluation INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais IPAS - Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social IQA - Índice de Qualidade de Água IQC - Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem IQG - Índice de Qualidade de Gestão de Resíduos Sólidos IQR - Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza IVA - Índice de Qualidade de Água para proteção da Vida Aquática LUPA - Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agrícola do Estado de São Paulo MBSCG - Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global MCidades - Ministério das Cidades MCR - Modelo Climático Regional MMA - Ministério do Meio Ambiente MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura MS - Ministério da Saúde NFS - Novo Fundo Social OMM - Organização Meteorológica Mundial ONU - Organização das Nações Unidas PAE - Projeto Ambiental Estratégico PCJ - Piracicaba/Capivari/Jundiaí PEMC - Política Estadual de Mudanças Climáticas PERH - Plano Estadual de Recursos Hídricos PIB - Produto Interno Bruto

- 17. PMS - Plano Municipal de Saneamento PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil PQAr - Padrão de Qualidade do Ar PRA - Programa de Recuperação Ambiental PROCLIMA - Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PROMOT - Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares PROZONESP - Programa Estadual de Prevenção a Destruição da Camada de Ozônio QUALAR - Sistema de Informações da Qualidade do Ar RAIS - Relação Anual de Informações Sociais RL - Reserva Legal RMBS - Região Metropolitana da Baixada Santista RMC - Região Metropolitana de Campinas RMSP - Região Metropolitana de São Paulo RQA - Relatório de Qualidade Ambiental RSD - Resíduos Sólidos Domiciliares SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SDO - Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados SELT - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo SIH - Sistema de Informações Hospitalares SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação SRES - Special Report on Emissions Scenarios ST - Substâncias Tóxicas SUS - Sistema Único de Saúde TCRA - Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental TDSC - Setor de Clima e Energia TMI - Taxa de Mortalidade Infantil UC - Unidade de Conservação UGRHI - Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) UNESP - Universidade Estadual Paulista UNICA - União da Indústria da Cana-de-Açúcar UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas UPA - Unidade de Produção Agrícola USP - Universidade de São Paulo ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico

- 18. sumário 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................1 2. CARACTERIZAÇÃO E DIVISÃO GEOGRÁFICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ........................5 2.1 Caracterização das Bacias Hidrográficas .............................................................................10 2.2 Caracterização das Dinâmicas Territoriais ...........................................................................44 3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ...................................................63 3.1 Recursos Hídricos ...............................................................................................................65 3.2 Recursos Pesqueiros ......................................................................................................... 101 3.3 Saneamento Ambiental .................................................................................................... 107 3.4 Solo .................................................................................................................................. 123 3.5 Biodiversidade..................................................................................................................144 3.6 Ar ..................................................................................................................................... 163 3.7 Mudanças Climáticas ........................................................................................................ 170 3.8 Saúde e Meio Ambiente.................................................................................................... 181 4. VISÕES AMBIENTAIS ............................................................................................................. 195 4.1 O fortalecimento da segurança alimentar e ambiental no Estado de São Paulo na concepção do novo Código Florestal brasileiro .............................................................198 4.2 O Código Florestal tem Base Científica?............................................................................206 4.3 Desafios para São Paulo: biodiversidade, bioenergia e biotecnologia ...............................216 4.4 A Alcoolquímica no cenário futuro da cana-de-açúcar.......................................................224 4.5 Transição demográfica e envelhecimento populacional no Estado de São Paulo ...............229

- 20. 1 introdução

- 21. 2

- 22. Num grande número de países atribui-se importância crescente para um processo de transição para o desen- volvimento sustentável, cujo ritmo e cuja intensidade, no Brasil e no Estado de São Paulo, encontram-se aquém da urgência que as evidências científicas não cessam de trazer à tona. O ponto de partida desta transição reside na pergunta formulada, desde o início desta década, pela Avaliação do Milênio (UNEP, 2003): qual o estado atual e as tendências referentes aos ecossistemas e como se associam ao bem estar humano? A resposta para o Estado de São Paulo inspira preocupação quando se leva em conta a qualidade do ar, a poluição hídrica, o esgotamento das fontes de água para abastecimento da população metropolitana, a concentração demográfica em áreas de risco, a erosão em terras agrícolas ou a tão pequena parcela remanescente (e ameaçada) de Mata Atlântica, entre outros fatores. A despeito dos enormes desafios, a força da sociedade civil paulista, o surgimento de organizações públicas, pri- vadas e associativas voltadas à preservação e ao uso sustentável da biodiversidade, o engenho de seu empre ariado s e o amadurecimento de suas instituições, fazem do Estado de São Paulo o líder nacional e uma impor ante figura t no cenário internacional, no processo de transição para uma economia voltada ao uso sustentável dos recursos de que depende. O protocolo que antecipou o fim das queimadas na colheita de cana-de-açúcar, a recuperação de 400 mil hectares em matas ciliares e o compromisso do Estado com a produção florestal sus entável na Amazô- t nia são exemplos expressivos desta transição. Este processo não depende apenas do Governo, mas também do setor privado e da sociedade civil. Acelerar a transição para o desenvolvimento sustentável é muito mais difícil que estimular a construção de estradas, a insta- lação de novas fábricas ou plantações. A sociedade sabe o que significa e adere, em geral sem hesitar, ao preceito de que é necessário crescer e criar empregos. No entanto, é menor a clareza sobre como fazê-lo de maneira susten- tável, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, interrompendo o processo de devastação da biodiversidade e diminuindo o uso da matéria e da energia necessários aos processos produtivos. Sob a perspectiva econômica, o maior objetivo do desenvolvimento sustentável consiste em promover o que diversos relatórios produzidos na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, chamam hoje de desligamento ou descasamento entre produção e uso de recursos: crescer reduzindo a pressão sobre os recursos materiais dos quais dependem as sociedades humanas (VAN DER VOET, 2005). É por isso que esta transição envolve também a maneira como Governo, sociedade civil e setor privado se re- lacionam com as informações socioambientais. Nesse sentido, o Estado de São Paulo, desde 2010, tomou a deci- são de modificar o conteúdo de seu Relatório de Qualidade Ambiental (RQA), procurando, mais do que expor informações sobre o estado do meio ambiente paulista, compreender os processos que explicam a maneira como se estabelece a relação entre sociedade e natureza e, a partir daí, melhorar as políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Essa inovação metodológica na elaboração do RQA paulista se traduz na incorporação na apresentação dos textos analíticos, que compõe o Capítulo 4 deste documento. Este conteúdo analítico visa apontar para relações causais que permitam compreender as razões da degradação ambiental, contribuindo, desta forma, para o tão ne- cessário processo de transição em direção ao desenvolvimento sustentável. Além disso, o método utilizado aqui vai na mesma direção com o que vem sendo feito na União Européia e no Japão, por exemplo, onde os relatórios ambientais têm uma ambição claramente analítica. A metodologia utilizada se baseia também, no que preconiza uma das principais vertentes voltadas ao estudo do tema: a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, um programa de pesquisas lançado no início da década, com apoio das Nações Unidas, que insiste na constatação de que as sociedades humanas vivem hoje além de seus meios e que a capacidade de seus ecos istemas garantirem a reprodução e o desenvolvimento humano está se- s riamente ameaçada. Os textos que compõem o atual RQA procuram fazer esta constatação, compreender suas causas, a maneira como atualmente a sociedade paulista se organiza para enfrentar os problemas daí decorrentes, a inserção de suas atividades econômicas no contexto global e as medidas necessárias para intensificar a transição para o desenvol imento sustentável. v 3

- 23. É importante ressaltar que a estrutura do RQA segue o conceito de oferecer informações em múltiplos níveis para usuários e leitores com necessidades, disponibilidade e interesses diferenciados. Os capítulos do relatório refletem este conceito. O Capítulo 2 apresenta uma caracterização do Estado de São Paulo e das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em que o Estado se subdivide, apresentando dados que apontam as principais dinâmicas demográficas, sociais, econômicas e de ocupação do território. No Capítulo 3 são compiladas informações referentes aos temas em que o status ambiental do Estado pode ser decomposto, apresentando-se descrições sumárias (diagnósticos) sobre a situação corrente e tendências futuras dos recur- sos hídricos, recursos pesqueiros, saneamento ambiental, solo, biodiversidade, ar, mudanças climáticas e saúde ambiental. No Capítulo 4 podem ser encontrados os textos analíticos. Trata-se de reflexões acerca de temas estratégicos que buscam apre nder as relações entre desenvolvimento e meio ambiente no Estado de São Paulo. e Conforme já observado, o RQA completa-se com um banco de dados que inclui extenso conjunto de variáveis e indicadores econômicos, sociais e ambientais, que está disponível no site da Secretaria de Estado do Meio Am- biente (www.ambiente.sp.gov.br/cpla). Três observações iniciais são necessárias: 1. Os textos analíticos não pretendem “esgotar” os temas em que se inserem, nem tampouco oferecer visão completa ou definitiva sobre o estado em que se encontra a relação entre a sociedade paulista e os ecos- sistemas em que ela se apóia. Não se trata de um levantamento de todos os problemas ambientais, mas de uma seleção passível de ser abordada nos limites de textos que procuram compreender as razões que provocam a degradação ambiental, os trunfos que permitem sua reversão e, tanto quanto possível, as políticas (para o setor público, privado e associativo) necessárias para fortalecer estes trunfos. 2. É preciso assinalar que este trabalho não tem a ambição de produzir informações primárias originais. Os textos são estruturados em torno de informações coletadas junto a órgãos oficiais e de trabalhos produzi- dos pela comunidade científica de São Paulo (formada por Universidades, Institutos de Pesquisa, ONGs e, em menor proporção, no setor privado). 3. Os textos descritivos (Capítulos 2 e 3 do RQA) se subdividem em dois conjuntos. Primeiramente (Ca- pítulo 2 – Caracterização e Divisão Geográfica do ESP) é dado um foco geográfico, agrupando as in- formações por Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. Em seguida (Capítulo 3 – Diagnóstico Ambiental do ESP), as informações são apresentadas por temas. referências UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for As- sessment. Washington: Island Press, 2003. VAN DER VOET, Ester; et.al. Policy Review on Decoupling: Development of indicators to assess decoupling of economic development and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries. Leiden: European Commission, DG Environ- ment, 2005. 4

- 24. 2 caracterização e divisão Geográfica do estado de são Paulo 5

- 25. 6

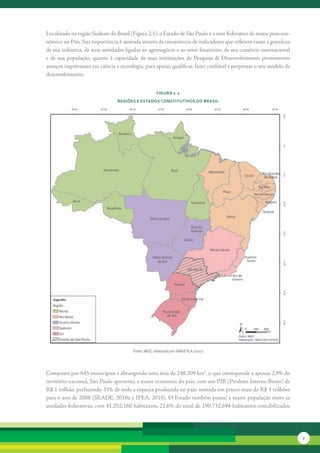

- 26. Localizado na região Sudeste do Brasil (Figura 2.1), o Estado de São Paulo é o ente federativo de maior peso eco- nômico no País. Sua importância é atestada através da consistência de indicadores que refletem tanto a grandeza de sua indústria, de suas atividades ligadas ao agronegócio e ao setor financeiro, de seu comércio internacional e de sua população, quanto à capacidade de suas instituições de Pesquisa & Desenvolvimento promoverem avanços importantes em ciência e tecnologia, para apoiar, qualificar, fazer confiável e perpetuar o seu modelo de desen olvimento. v FiGura 2. 1 reGiões e estados constitutivos do brasil Fonte: IBGE, elaborado por SMA/CPLA (2010) Composto por 645 municípios e abrangendo uma área de 248.209 km2, o que corresponde a apenas 2,9% do território nacional, São Paulo apresenta a maior economia do país, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 1 trilhão, perfazendo 33% de toda a riqueza produzida no país, somada em pouco mais de R$ 3 trilhões para o ano de 2008 (SEADE, 2010a e IPEA, 2010). O Estado também possui a maior população entre as unidades federativas, com 41.252.160 habitantes, 21,6% do total de 190.732.694 habitantes contabilizados 7

- 27. no Brasil, de acordo com dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a). Com um PIB maior que o da Argentina, uma população equivalente à da Espanha e ocupando uma área quase igual à do Reino Unido, o Estado de São Paulo se torna um ator de peso nos cenários nacional e internacional. Tais comparações, apesar de generalistas, mostram a importância de São Paulo nos mais diversos âmbitos. Vale também destacar o Estado de São Paulo como sendo um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com imensa di ersidade cultural, paisagística e de atrativos, é o estado que mais emite e mais recebe turistas no país. v Dos 30 destinos turísticos brasileiros mais visitados, cinco estão em São Paulo: Praia Grande, Ubatuba, Cara- guatatuba, Santos e a capital São Paulo (SELT/FIPE, 2008). Com relação a sua biodiversidade, os biomas originais encontrados em território paulista são a Mata Atlântica e o Cerrado. À época do descobri ento, a Mata Atlântica recobria aproximadamente 81% da área do Estado, m com o restante sendo ocupado prin ipalmente pelo Cerrado e pelos campos naturais. Pastagens para o gado, c culturas agrícolas, reflorestamento de espécies comerciais, extensas áreas de cana-de-açúcar e áreas urbanizadas, foram tomando conta dos espaços deixados pelos ecossistemas originais, cujos remanescentes atualmente co- brem 17,5% do território (IF, 2010). A cidade de São Paulo, capital homônima do Estado, é a maior cidade do país e do Hemisfério Sul, contando com uma população de 11,2 milhões de habitantes. Já a Região Metropolitana de São Paulo que, além da capital, é composta por mais 38 municípios, possui, dentro de seus limites, população de aproximadamente 20 milhões habitantes. O tamanho da maior metrópole do país é similar ao da cidade norte-americana de Nova York e está entre as cinco maiores conurbações do mundo. O Estado de São Paulo conta ainda com as regiões metropo- litanas de Campinas e da Baixada Santista, que possuem população estimada de 2,8 milhões e 1,7 milhão de habitantes, res ectivamente (IBGE, 2010a). p A proximidade geográfica e os laços sociais e econômicos entre as três regiões metropolitanas e suas adjacên ias, c juntamente com as regiões do Vale do Paraíba, de Sorocaba e de Piracicaba, fizeram com que esta região cres- cesse de forma vertiginosa nas últimas décadas. Essa conformação é denominada Macrometrópole Paulista, um aglo erado de pessoas, indústrias e serviços que possui os maiores aeroportos de passageiros do país (Guarulhos m e Congonhas), o maior aeroporto de cargas (Viracopos), o maior porto (Santos) e parte das melhores rodo ias e v infra-estrutura instalada. Também estão localizadas na região, universidades e institutos de pesquisa renomados como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de inúmeras empresas e indústrias de grande importância nacional. Esta macrometró- pole, formada por 102 municípios, segundo a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA, 2008), detém 11% do território do Estado e 0,3% do País. Abriga 70% da população paulista e 15% da brasileira, além de produzir cerca de 80% do PIB estadual e 27% do nacional. Apesar da envergadura desta macrometrópole, existem algumas cidades do interior do Estado, situadas fora da mesma, que estão entre as que mais crescem, se consolidando como importantes pólos regionais. São cidades de porte grande ou médio espalhadas por todo o território paulista, como: Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, São Carlos, Barretos, entre outras. Estão estrate- gicamente situadas em locais dotados de boa infra-estrutura de transportes e de tecnologia, o que possibilita o desenvolvimento e a conexão das mesmas com outras regiões do Brasil. Territorialmente, com o objetivo de propor formas de gestão descentralizada, o Estado de São Paulo, atra- vés de sua Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 7.663/91), adotou as bacias hidrográ- ficas como unidades de gestão e planejamento. Dessa forma, foram discutidas e aprovadas pelo Conselho 8

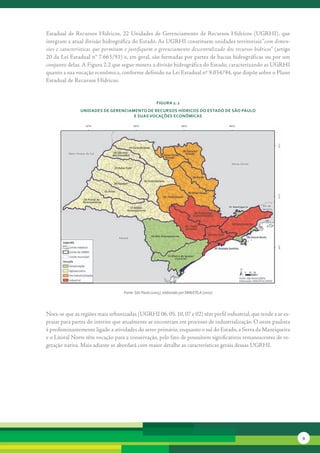

- 28. Estadual de Recursos Hídricos, 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), que integram a atual divisão hidrográfica do Estado. As UGRHI constituem unidades territoriais “com dimen- sões e características que permitam e justifiquem o gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos” (artigo 20 da Lei Estadual n° 7.663/91) e, em geral, são formadas por partes de bacias hidrográficas ou por um conjunto delas. A Figura 2.2 que segue mostra a divisão hidrográfica do Estado, caracterizando as UGRHI quanto a sua vocação econômica, conforme definido na Lei Estadual nº 9.034/94, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. FiGura 2. 2 unidades de GerenciaMento de recursos Hídricos do estado de são Paulo e suas vocações econôMicas Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nota-se que as regiões mais urbanizadas (UGRHI 06, 05, 10, 07 e 02) têm perfil industrial, que tende a se es- praiar para partes do interior que atualmente se encontram em processo de industrialização. O oeste paulista é predominantemente ligado a atividades do setor primário, enquanto o sul do Estado, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte têm vocação para a conservação, pelo fato de possuírem significativos remanescentes de ve- getação nativa. Mais adiante se abordará com maior detalhe as características gerais dessas UGRHI. 9

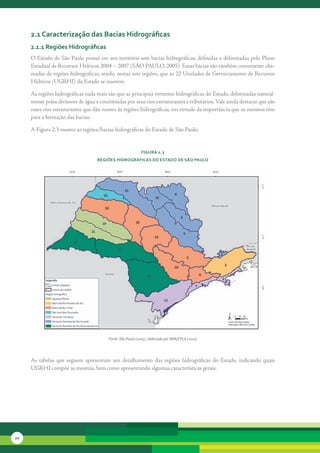

- 29. 2.1 caracterização das bacias Hidrográficas 2.1.1 regiões Hidrográficas O Estado de São Paulo possui em seu território sete bacias hidrográficas, definidas e delimitadas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004 – 2007 (SÃO PAULO, 2005). Essas bacias são também comumente cha- madas de regiões hidrográficas, sendo, nestas sete regiões, que as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do Estado se inserem. As regiões hidrográficas nada mais são que as principais vertentes hidrográficas do Estado, delimitadas natural- mente pelos divisores de água e constituídas por seus rios estruturantes e tributários. Vale ainda destacar que são esses rios estruturantes que dão nomes às regiões hidrográficas, em virtude da importância que os mesmos têm para a formação das bacias. A Figura 2.3 mostra as regiões/bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. FiGura 2. 3 reGiões HidroGráFicas do estado de são Paulo Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) As tabelas que seguem apresentam um detalhamento das regiões hidrográficas do Estado, indicando quais UGRHI compõe as mesmas, bem como apresentando algumas características gerais. 10

- 30. tabela 2. 1 reGião HidroGráFica da vertente Paulista do rio ParanaPaneMa uGrHi área (Km2) População 2010 14 – Alto Paranapanema 22.689 722.155 17 – Médio Paranapanema 16.749 666.039 22 – Pontal do Paranapanema 12.395 478.740 total 51.833 1.866.934 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 2 reGião HidroGráFica aGuaPeí/Peixe uGrHi área (Km2) População 2010 20 – Aguapeí 13.196 363.986 21 – Peixe 10.769 447.830 total 23.965 811.816 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 3 bacia HidroGráFica do rio tietê uGrHi área (km2) População 2010 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí 14.178 5.082.182 06 – Alto Tietê 5.868 19.510.594 10 – Sorocaba/Médio Tietê 11.829 1.845.831 13 – Tietê/Jacaré 11.779 1.480.934 16 – Tietê/Batalha 13.149 512.199 19 – Baixo Tietê 15.588 753.594 total 72.391 29.185.334 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 4 reGião HidroGráFica de são José dos dourados uGrHi área (km2) População 2010 18 – São José dos Dourados 6.783 224.153 total 6.783 224.153 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 5 reGião HidroGráFica da vertente Paulista do rio Grande uGrHi área (km2) População 2010 01 – Mantiqueira 675 64.802 04 – Pardo 8.993 1.108.472 08 – Sapucaí/Grande 9.125 670.716 09 – Mogi–Guaçu 15.004 1.450.200 12 – Baixo Pardo/Grande 7.239 333.077 15 – Turvo/Grande 15.925 1.234.068 total 56.961 4.861.335 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) 11

- 31. tabela 2. 6 bacia do rio Paraíba do sul uGrHi área (km2) População 2010 02 – Paraíba do Sul 14.444 1.992.468 total 14.444 1.992.468 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) tabela 2. 7 reGião HidroGráFica da vertente litorânea uGrHi área (km2) População 2010 03 – Litoral Norte 1.948 281.778 07 – Baixada Santista 2.818 1.663.082 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul 17.068 365.260 total 21.834 2.310.120 Fonte: São Paulo (2005) e IBGE (2010a), elaborado por SMA/CPLA (2010) Merece destaque a Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, que conta com mais de 29 milhões de habitantes (71% de toda população paulista) e ocupa quase de 30% do território estadual. Além disso, a região abrange duas das mais importantes UGRHI do Estado: a do Alto Tietê e a do Piracicaba/Capivari/Jundiaí, que além de serem as mais populosas, são marcadas pelo grande enfoque industrial de suas atividades econômicas, além do grande número de universidades e estabelecimentos de serviços. 2.1.2 unidades de Gerenciamento de recursos Hídricos (uGrHi) Como já citado, o Estado de São Paulo se subdivide em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), cada uma composta por diversos municípios. Vale ressaltar que um determinado município pode compor mais de uma UGRHI, já que esta divisão não é definida pelo limite territorial dos municípios, mas sim pelo seu divisor de águas. Quando isso ocorre, o município é considerado pertencente à UGRHI em que sua sede municipal se situa. A seguir são apresentadas algumas características gerais das 22 UGRHI do Estado. uGrHi 01 – Mantiqueira A UGRHI 01 – Mantiqueira está caracterizada, quanto à sua vocação, como de conservação. Das vinte e duas bacias hidrográficas que compõem o Estado de São Paulo, a da Mantiqueira é a de menor espaço territorial, com 675 km2. Está conformada pelo menor número de municípios, apenas três (Figura 2.4), e apre enta o menor s contingente populacional dentre todas as bacias paulistas, segundo dados do IBGE (2010a), que contabilizou, em 2010, uma população de aproximadamente de 65 mil habitantes, aproximadamente 0,2% da população do Estado. Estima-se que em 2020 sua população alcance 77 mil habitantes (SEADE, 2010b). 12

- 32. FiGura 2. 4 uGrHi 01 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Em um Estado pobre em águas de superfície, é sempre importante ter-se em mente a disponibilidade hídrica de suas regiões constitutivas. Assim, a UGRHI 01 convive com a confortável situação de seus mananciais de superfície e subterrâneos disporem juntos de 10 m³/s para cobrir uma demanda da ordem de 1 m³/s (SMA/ CRHi, 2010). Como uma região voltada à conservação, expõe extensa cobertura vegetal nativa, que lhe confere, juntamente com uma visão panorâmica dos contrafortes e faldas da Serra da Mantiqueira, um ambiente favorável ao desen- volvimento das atividades do turismo, que caracteriza a principal atividade econômica da região. Campos do Jordão, com seus 48 mil habitantes (IBGE, 2010a), ou 74% de toda população da bacia, tem con istente vida econômica, ditada pela condição de ser um dos mais importantes destinos turísticos do s Estado e pela exploração, em grande escala, de água mineral. Outras atividades minerárias, desenvolvidas em menor escala e voltadas, na maioria das vezes, para atender o mercado regional, são as de argila refratá- ria, quartzito, dolomito e calcário, com intensidades de trabalho incapa es de causar impactos ambientais z significativos. No mais, a economia da região, embora promova o uso e a ocupação do solo rural destinando parte importante de seu território às pastagens, tem como resultado uma pecuária de pouco significado. A outra parte está ocu- pada, em sua maioria, por parcelas menores destinadas ao reflorestamento e por vegetação natural, fato este que explica a sua condição de Bacia Hidrográfica com vocação para a conservação ambiental. Seus sítios urbanos, principalmente os de Campos do Jordão, estão compostos, em sua maior parte, por topo grafia desenhada em fortes declives, com não raros episódios de deslizamentos, ocorridos em virtude da densa ocupação. A população é formada, em sua boa parte, por migrantes atraídos pelas possibilidades de trabalho propiciadas pela atividade turística e pelo conjunto de serviços associados a ela. 13

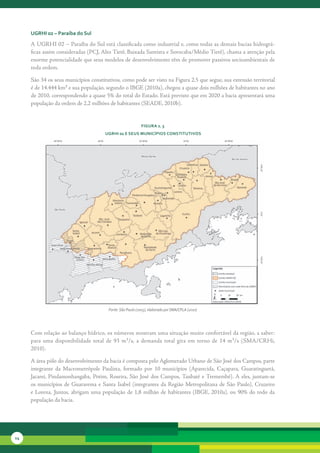

- 33. uGrHi 02 – Paraíba do sul A UGRHI 02 – Paraíba do Sul está classificada como industrial e, como todas as demais bacias hidrográ- ficas as im consideradas (PCJ, Alto Tietê, Baixada Santista e Sorocaba/Médio Tietê), chama a atenção pela s enorme po encialidade que seus modelos de desenvolvimento têm de promover passivos socioambientais de t toda ordem. São 34 os seus municípios constitutivos, como pode ser visto na Figura 2.5 que segue, sua extensão territorial é de 14.444 km² e sua população, segundo o IBGE (2010a), chegou a quase dois milhões de ha itantes no ano b de 2010, correspondendo a quase 5% do total do Estado. Está previsto que em 2020 a bacia apresentará uma população da ordem de 2,2 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 5 uGrHi 02 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Com relação ao balanço hídrico, os números mostram uma situação muito confortável da região, a saber: para uma disponibilidade total de 93 m³/s, a demanda total gira em torno de 14 m³/s (SMA/CRHi, 2010). A área pólo do desenvolvimento da bacia é composta pelo Aglomerado Urbano de São José dos Campos, parte integrante da Macrometrópole Paulista, formado por 10 municípios (Aparecida, Caçapava, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Potim, Roseira, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé). A eles, juntam-se os municípios de Guararema e Santa Isabel (integrantes da Região Metropolitana de São Paulo), Cruzeiro e Lorena. Juntos, abrigam uma população de 1,8 milhão de habitantes (IBGE, 2010a), ou 90% do todo da população da bacia. 14

- 34. Suas indústrias aeroespacial, automobilística, de celulose e papel, química, mecânica, eletrônica e extrativista, além de seus centros de pesquisas tecnológicas, põem-se acompanhados por um conjunto importante de ativida- des de serviços, que exigem uma mão-de-obra com alta especialização. Estão concentradas nas áreas conurbadas dos municípios da mencionada Aglomeração Urbana de São José dos Campos, de influência direta da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e que se consti- tui no principal eixo de desenvolvimento do uso e da ocupação do solo de todo o território da UGRHI. Ao trabalharem para a consolidação da macrometrópole, que se está a construir ao redor da capital do Estado, estruturam um corredor de indução da formação, da ainda pouco visível, mas bastante provável, megalópole, que irá surgir do encontro desta gigantesca metrópole paulista com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Suas economias agropecuárias, à exceção da florescente silvicultura regional que a cada tempo ganha maior espa o no todo dos sítios rurais da UGRHI, são pobres, conservadoras, pouco arejadas e, por conseguinte, ç de baixo desenvolvimento tecnológico e pouco motivadas a um arranque em direção a qualquer melhor ponto futuro. Ainda, o turismo, é uma atividade econômica que merece destaque na região. A presença do rio Paraíba do Sul, per orrendo grande parte dos municípios da UGRHI e represado pelos reservatórios de Paraibuna/ c Paraitinga, Santa Branca, Jaguari e Funil, favorece a prática de esportes náuticos, observado principalmente pela alta con entração de casas de veraneio no entorno dos reservatórios. Além disso, estão concentrados na c bacia, diversos circuitos turísticos oficiais do Estado de São Paulo, tais como: Circuito Religioso, do Vale Histórico, Caipira e Mantiqueira. A paisagem das Serras da Mantiqueira, do Mar e da Bocaina, favorece o tu- rismo de aventura, o ecoturismo e o turismo rural, devido aos extensos remanescentes de Mata Atlântica com potencial cênico notá el, bem como à presença de antigas propriedades rurais, que guardam a memória dos v tempos áureos do ciclo do café, pelo qual passou a região. Ainda vale destacar o turismo religioso, praticado em Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá, além da presença de um patrimônio histórico preservado em grande parte dos muni ípios, que favorece o turismo cultural e está entre os principais elementos da atra- c tividade turística da região. uGrHi 03 – litoral norte A UGRHI 03 – Litoral Norte tem por vocação explicitada a conservação. Juntamente com as da Baixada Santis- ta, do Ribeira de Iguape/Litoral Sul e do Alto Paranapanema, está direcionada a cumprir um papel importante na conservação dos ambientes naturais contínuos e conservados da Serra do Mar, que atravessa de forma inin- terrupta a fachada atlântica do Estado. Sua extensão territorial é de 1.948 km² e abriga quatro municípios (Figura 2.6). O Litoral Norte comporta 0,7% da população estadual, que em 2010, totalizou quase 282 mil habitantes (IBGE, 2010a) e, em 2020, está prevista para chegar a 330 mil habitantes (SEADE, 2010b), não considerando as eventuais mudanças comportamentais de sua demografia, por força das iniciativas ligadas às atividades a serem desenvolvidas para a exploração de petróleo na camada pré-sal do Campo de Tupi, na Bacia de Santos. Quanto à realidade de cada um de seus municípios, eles se equivalem e sua convivência, pelas relações de complementaridade, tipifica um Aglomerado Urbano. 15

- 35. FiGura 2. 6 uGrHi 03 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Nesta UGRHI está situado o Porto de São Sebastião, com características que o predispõem a se consolidar como ponto de atracação de navios de grande porte com alta capacidade de carga, com destaque para o Terminal Petrolífero Almirante Barroso, da Petrobrás, com seu retroporto em expansão. Com uma economia rural nada expressiva, toda a vida se dá num ambiente urbano caracterizado por uma voca ão ç de lazer de ocasião ou de segunda residência, em temporadas bem definidas por um turismo de veraneio que domi- na a economia local e traz riscos permanentes de impactos socioambientais com proporções importantes. Segundo dados do IBGE (2007) a concentração de casas de veraneio, em 2007, chegava a 47% dos domicílios particulares dos municípios da UGRHI, evidenciando a importância do turismo de segunda residência na região. A região reúne atrativos dos mais variados, desde praias badaladas, com vida noturna agitada, até recantos mais tran- quilos e preservados, com praias e ilhas desertas. Ubatuba e Caraguatatuba, por exemplo, estão entre os 30 destinos mais visitados do Brasil. Em Ubatuba, vale destacar o turismo de observação de aves, que tem crescido muito em âmbi- to mundial. No Parque Estadual da Serra do Mar, a Mata Atlântica preservada é um valioso atrativo, onde podem ser praticadas atividades de ecoturismo e turismo de aventura. Já o Parque Estadual de Ilhabela tem natureza exuberante e atrai muitos visitantes para as suas cachoeiras e trilhas, além de reunir os atributos necessários para a prática de diversos esportes aquáticos. Os quatro municípios do Litoral Norte são reconhecidos como estâncias balneárias. O comportamento sazonal de sua economia e sua condição de área de apoio ao porto, importante ponto de pas agem de produtos, tornam o litoral norte um lugar de incertezas econômicas. Tais incertezas permanen- s temente conspiram contra a qualidade de vida da região, seja porque pouco facilitam a tomada de decisão e implantação de políticas públicas que venham a melhorá-la, seja pela falta de iniciativas privadas mais con- sistentes nas áreas da economia que não sejam a da cadeia produtiva da construção civil, esta sim, de muita capacidade e com grande perspectiva de crescimento. 16

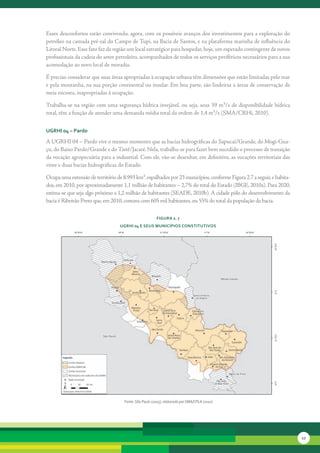

- 36. Esses desconfortos estão convivendo, agora, com os possíveis avanços dos investimentos para a exploração do petróleo na camada pré-sal do Campo de Tupi, na Bacia de Santos, e na plataforma marinha de influência do Litoral Norte. Esse fato faz da região um local estratégico para hospedar, hoje, um esperado contingente de novos profissionais da cadeia do setor petroleiro, acompanhados de todos os serviços periféricos necessários para a sua acomodação ao novo local de moradia. É preciso considerar que suas áreas apropriadas à ocupação urbana têm dimensões que estão limitadas pelo mar e pela montanha, na sua porção continental ou insular. Em boa parte, são lindeiras a áreas de conservação de meia encosta, inapropriadas à ocupação. Trabalha-se na região com uma segurança hídrica invejável, ou seja, seus 39 m³/s de disponibilidade hídrica total, têm a função de atender uma demanda média total da ordem de 1,4 m³/s (SMA/CRHi, 2010). uGrHi 04 – Pardo A UGRHI 04 – Pardo vive o mesmo momento que as bacias hidrográficas do Sapucaí/Grande, do Mogi-Gua- çu, do Baixo Pardo/Grande e do Tietê/Jacaré. Nela, trabalha-se para fazer bem sucedido o processo de transição da vocação agropecuária para a industrial. Com ele, vão-se desenhar, em definitivo, as vocações territoriais das vinte e duas bacias hidrográficas do Estado. Ocupa uma extensão de território de 8.993 km², espalhados por 23 municípios, conforme Figura 2.7 a seguir, e habita- dos, em 2010, por aproximadamente 1,1 milhão de habitantes – 2,7% do total do Estado (IBGE, 2010a). Para 2020, estima-se que seja algo próximo a 1,2 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). A cidade pólo do desenvolvimento da bacia é Ribeirão Preto que, em 2010, contava com 605 mil habitan es, ou 55% do total da população da bacia. t FiGura 2. 7 uGrHi 04 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 17

- 37. Seu balanço hídrico apresenta uma disponibilidade hídrica total de 44 m³/s e sua demanda algo como 14 m³/s, o que já começa a tipificar uma situação de atenção quanto aos recursos, já que a demanda representa pouco mais de 30% da vazão mínima registrada na bacia (SMA/CRHi, 2010). O setor primário de sua economia tem na cana-de-açúcar seu ponto forte. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2009), só ela ocupava em 2009, 39% do território da bacia hidrográfica, enquanto todas as suas pastagens ocupavam emblemáticos 25%, característica esta que não se observa na maior parte das demais UGRHI, onde a pecuária tem expressão territorial maior que a das culturas – temporárias e perenes –, mesmo quando somadas. A bacia hidrográfica do Pardo abriga nove usinas de açúcar e álcool, o que explica o esforço de concentrar nas culturas da cana a maior parte da produção agrícola, fazendo da UGRHI 04, um pólo estratégico para a produção de energia limpa, no qual o Estado se empenha com toda convicção. Com relação ao segundo e ao terceiro setor, merece destaque o município de Ribeirão Preto, que abriga grande parte dos estabelecimentos industriais, de comércio e serviços existentes na bacia, seguidos de Mococa, São José do Rio Pardo e Tambaú, os outros três municípios de maior expressão na economia regional para os setores citados. Verifica-se ainda na região, a existência de um potencial para o desenvolvimento turístico nos segmentos rural, de aventura, religioso e ecoturismo. As grandes fazendas de café que foram prósperas no final do século XIX e início do século XX são atrativos de grande valor arquitetônico, histórico e cultural. No segmento do turismo religioso, o Caminho da Fé, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, foi criado em 2003 para servir de apoio às pessoas que peregrinam ao Santuário de Nossa Senhora de Apare- cida. Ribeirão Preto destaca-se com a realização de turismo de negócios e eventos, especialmente ligados ao setor sucroenergético. Este quadro de situação revela, sim, a condição da bacia hidrográfica do Rio Pardo de estar vivendo um mo ento m em que transita de uma vocação marcadamente agropecuária para a realidade de uma região com uma economia que se apóia na força do binômio indústria/serviços, com maior capacidade de geração de riquezas. Essa mudança de perfil é importante para que se possa caracterizar os impactos ambientais que venham a ocor- rer de agora em diante. E essas mudanças se fazem ainda mais presentes quando se sabe que a Aglomeração Urbana de Ribeirão Preto já ostenta a condição de abrigar iniciativas importantes, economicamente expressivas e gerencialmente bem sucedidas, de Arranjos Produtivos Locais, tais como os das indústrias de instrumentação médico-hospitalar e odontológicos, de precisão e de automação. Porém, este esforço por fazer-se uma região com vocação industrial esbarra numa segurança hídrica frágil, como já citado anteriormente. uGrHi 05 – Piracicaba/capivari/Jundiaí A UGRHI 05 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí, o PCJ, tem sua vocação definida como industrial. Os 14.178 km² que seu espaço territorial abarca, continham, em 2010, uma população da ordem de 5,1 mi hões l de habitantes (IBGE, 2010a), espalhada, de forma muito desigual, por seus 57 municípios (Figura 2.8). Em 2020, são esperados 5,7 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). Atualmente, o PCJ comporta pouco mais de 12% da população paulista. 18

- 38. FiGura 2. 8 uGrHi 05 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Os recursos hídricos existentes na bacia hidrográfica não estão de todo disponíveis para saciar as suas deman- das. Uma parte considerável deles, pertencente ao do Rio Piracicaba, é transferida para o Sistema Cantareira (algo em torno de 30 m3/s), sendo responsável por 50% do abastecimento doméstico demandado pela Região Metro olitana de São Paulo. p O PCJ trabalha com uma demanda total da ordem de 81 m³/s, coberta sem qualquer segurança hídrica por uma disponibilidade hídrica total de 65 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Esta situação crítica se revela bastante presente na distribuição das reservas de águas interiores na UGRHI 05, porque se torna necessário alimentar, também, um sistema de exportações internas. Isso se dá pela transposição das águas da Bacia Hidrográfica do Piracicaba (com recursos de sua sub-bacia do Rio Atibaia), para as dos rios Jundiaí (visando garantir o abastecimento de Jundiaí) e do Capivari (visando assegurar o completo abastecimento de Campinas). O mesmo ocorre, internamente, da sub-bacia do Atibaia para a do Baixo Piracicaba e da sub-bacia do Jaguari para as do Atibaia e do Baixo Piracicaba. A UGRHI abriga a Região Metropolitana de Campinas e seus 19 municípios1, parte da Aglomeração Urbana de Piracicaba-Limeira2, e da Aglomeração Urbana de Sorocaba-Jundiaí3. Todos esses conjuntos de municípios – os postos na Região Metropolitana de Campinas e nas aglomerações urbanas citadas – são parte integrante da Macrometrópole Paulista, men ionada anteriormente. c 1 Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. 2 Araras, Conchal, Cordeirópolis, Estiva Gerbi, Iracemápolis, Leme, Limeira, Mogi-Guaçu, Moji-Mirim, Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes. 3 Atibaia, Bragança Paulista, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itu, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Porto Feliz, Salto, Sorocaba, Várzea Paulista. 19

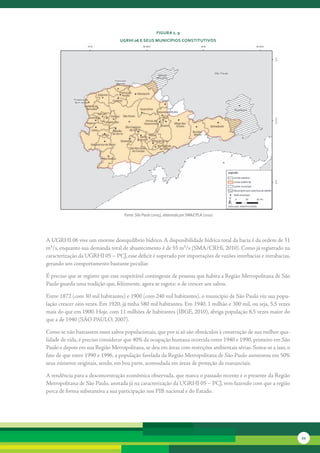

- 39. A bacia hidrográfica do PCJ consolidou-se como um lugar importante na opção por alternativas de localização de indústrias da Região Metropolitana de São Paulo, quando esta passou a viver a transição de suas vocações industriais, para assumir o seu status de núcleo de formulação de estratégias empresariais e financeiras, próprias dos centros urbanos com expressão mundial. Implantou-se, então, um parque industrial diversificado na bacia, com maior concentração nos municípios de Indaiatuba, Paulínia e Sumaré, com destaque para produção de tecnologias e componentes para telecomuni- cações e informática, montadoras de veículos automotivos, refinarias de petróleo, fábricas de celulose e papel e, como não poderia deixar de ser, indústrias alimentícias e sucroalcooleiras. Só de usinas de açúcar e álcool, a bacia hidrográfica do PCJ abriga doze unidades. Este aglomerado de plantas industriais, com tão diversos objetivos, tornou-se, por força de suas cada vez maiores exigências tecnológicas, um fornecedor confiável de oportunidades a centros de pesquisa e universidades do País, na busca por alargar, de forma constante, suas capacidades de gestão e de produção. Essa transformação da região em um centro produtivo industrial com tais dimensões, foi acompanhada também por uma imensa rede de serviços, com todas as exigências necessárias para fazer da região um espaço sul-ameri- cano de produção, produtividade e liderança. A força de sua capacidade empreendedora, em nível urbano, não rouba a necessidade de empreender avanços e con- quistas na sua agropecuária, dominada pela presença da cana-de-açúcar e da citricultura e que tem em Piracicaba o centro de maior relevância na busca pela cada vez mais significativa produtividade para suas áreas plantadas. Ainda vale destacar a presença de diversas estâncias hidrominerais, climáticas e turísticas na UGRHI 05, as quais integram diversos circuitos turísticos paulistas. O Circuito das Frutas, formado por 10 municípios des- ta UGRHI, enfatiza a importância do turismo rural na região. Os produtores de frutas exploram a atividade turísti a através da visita às suas propriedades rurais, onde se pode vivenciar a produção artesanal do vinho e c de doces, a produção das frutas e a vida em contato com as raízes históricas e culturais do interior paulista. No município de Holambra, que responde sozinho por um terço da produção de flores e plantas ornamentais do país, pode-se testemunhar a influência holandesa na arquitetura e nos moinhos que compõem a paisagem. No circuito das águas, que são conhecidas internacionalmente por seu poder de cura, fazem parte os municípios de Amparo, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Pedreira. Na Região Metropolitana de Campinas destaca-se o potencial para o turismo de negócios e de ciência e tecnologia. Já o Circuito Turístico entre Serras e Águas, com potencial para o turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura nas exuberantes formações da Serra da Manti- queira, conta com a participação de onze municípios da UGRHI 05 e dois da UGRHI 06. uGrHi 06 – alto tietê A UGRHI 06 – Alto Tietê e sua vocação industrial obrigam a Região Metropolitana de São Paulo a se aproxi- mar cada vez mais de seu objetivo maior: o de ser um aglomerado urbano de expressão globalizada. O que se tem de concreto é que a região está posicionada como o centro do sistema urbano contínuo que com- põe os domínios da Macrometrópole Paulista, composta por 102 municípios, que contêm 70% da população do Estado e gera 80% de suas riquezas. Seu território, de 5.868 km², abriga população que, em 2010, conformou aproximadamente 20 milhões de habi- tantes (IBGE, 2010a), pouco mais de 47% do contingente populacional paulista do momento, a viver em seus 34 municípios (Figura 2.9). Calcula-se que sua população em 2020, chegará próximo aos 22 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). 20

- 40. FiGura 2. 9 uGrHi 06 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A UGRHI 06 vive um enorme desequilíbrio hídrico. A disponibilidade hídrica total da bacia é da ordem de 31 m³/s, enquanto sua demanda total de abastecimento é de 55 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Como já registrado na caracterização da UGRHI 05 – PCJ, esse déficit é superado por importações de vazões interbacias e intrabacias, gerando um comportamento bastante peculiar. É preciso que se registre que esse respeitável contingente de pessoas que habita a Região Metropolitana de São Paulo guarda uma tradição que, felizmente, agora se esgota: o de crescer aos saltos. Entre 1872 (com 30 mil habitantes) e 1900 (com 240 mil habitantes), o município de São Paulo viu sua popu- lação crescer oito vezes. Em 1920, já tinha 580 mil habitantes. Em 1940, 1 milhão e 300 mil, ou seja, 5,5 vezes mais do que em 1900. Hoje, com 11 milhões de habitantes (IBGE, 2010), abriga população 8,5 vezes maior do que a de 1940 (SÃO PAULO, 2007). Como se não bastassem esses saltos populacionais, que por si só são obstáculos à construção de sua melhor qua- lidade de vida, é preciso considerar que 40% da ocupação humana ocorrida entre 1940 e 1990, primeiro em São Paulo e depois em sua Região Metropolitana, se deu em áreas com restrições ambientais sérias. Soma-se a isso, o fato de que entre 1990 e 1996, a população favelada da Região Metropolitana de São Paulo au entou em 50% m seus números originais, sendo, em boa parte, acomodada em áreas de proteção de mananciais. A tendência para a desconcentração econômica observada, que marca o passado recente e o presente da Região Metropolitana de São Paulo, anotada já na caracterização da UGRHI 05 – PCJ, vem fazendo com que a região perca de forma substantiva a sua par icipação nos PIB nacional e do Estado. t 21

- 41. Duas tendências trabalham para reverter a situação aqui colocada: • Aproveitando a sua condição de centro financeiro e de decisão de estratégias empresariais, a Região Metropolitana tenta conformar um centro de atividades do setor terciário avançado. De um lado, busca gerenciar as atividades dos setores com plantas produtivas instaladas em regiões abarcadas por sua área de influência, no interior do País. De outro lado, busca centralizar na região todo o gerenciamento da ati- vidade econômica do agronegócio, um setor em sustentável desenvolvimento, pelo fato de se beneficiar da condição do Brasil ser fornecedor de alimentos de um mundo em franca expansão do poder de compra de parte significativa de suas, hoje ainda, populações periféricas; e • Constata-se, desde 2004, uma participação crescente da indústria na formação do PIB metropoli- tano, o que surpreende porque as expectativas são as de que São Paulo caminhe para a condição de metrópole pós-industrial, apontando para o fato de que vive a oportunidade de trabalhar formas de convivência harmônica, possibilitando complementar as atividades industriais e terciárias avançadas que pratica. Contando com diversos circuitos turísticos, a UGRHI 06 se destaca, também, pela diversidade de atra- tivos, que abrangem praticamente todos os segmentos turísticos: ecoturismo, turismo rural, de saúde, de aventura, religioso, de negó ios, de compras, de eventos, cultural, gastronômico, científico-tecnológico, c educacional, entre outros. A capital São Paulo, um dos principais destinos do país, possui o maior parque hoteleiro no Brasil, concentra 75% das grandes feiras e realiza 90 mil eventos por ano. Em 2006 e 2007, São Paulo foi a cidade das Américas que sediou o maior número de eventos internacionais vinculados à Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), tendo ficado em 23º lugar no mundo, su- perando destinos como Nova Iorque, Vancouver, Madri e Tóquio. uGrHi 07 – baixada santista A UGRHI 07 – Baixada Santista está classificada, também, como industrial e, está inteiramente formada pelos municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista. É importante que se registre, também, que é parte da Macrometrópole Paulista, já delineada quando aqui se tratou de analisar as características da UGRHI 06. Num território de 2.818 km², contemplando nove municípios, como pode ser visto na Figura 2.10, a Baixada Santista tem população permanente de aproximadamente de 1,7 milhão de habitantes, 4% do total do Estado (IBGE, 2010a). Como a bacia hidrográfica do Litoral Norte, convive também com população flutuante ex- pressiva, como consequência de sua vocação turís ica de segunda residência ou para o lazer. Essa semelhança t se dá, também, quanto às suas áreas habitáveis, que se encontram comprimidas entre o mar e a serra e, como o que ocorre no Litoral Norte, faz oportuna a apropriação de sítios impróprios à ocupação urbana, que são na maioria das vezes áreas de risco, por serem manguezais ou terras com pouca estabilidade geológica situadas em encostas de morro. 22

- 42. FiGura 2. 10 uGrHi 07 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico apresenta uma situação de atenção, já que sua disponibilidade hídrica total é de 58 m³/s e a demanda gira em torno de 18 m³/s (31% da vazão total disponível) (SMA/CRHi, 2010). Com uma economia espremida entre as atividades portuárias, as do Pólo Industrial de Cubatão e as terciárias, de apoio ao turismo de lazer, em muito incentivado pelo monumental complexo viário de acesso ao porto, a Baixada Santista não conta com uma atividade agropecuária a ser considerada, dada a sua total inexpressividade. O turismo é evidenciado principalmente nas estações do ano mais quentes (primavera e verão), devido à sua orla marítima extensa. Além da forte expressão do turismo de segunda residência na região, podemos destacar a presença do circuito turístico Costa da Mata Atlântica, que evidencia toda a riqueza natural do Parque Estadual da Serra do Mar e conta com a participação de todos os municípios da UGRHI. Em Santos, a presença do por- to, juntamente com um terminal de passageiros que tem capacidade para receber 6.500 pessoas por dia, é fator essencial ao desenvolvi ento do turismo náutico no município. m Outro segmento que é observado na região é o turismo cultural, favorecido devido à região ter vivenciado mo- mentos marcantes da história do Brasil. Merece destaque São Vicente, primeira cidade brasileira, fundada em 1532 pelo navegador português Martim Afonso de Sousa. O turismo religioso desponta também como um importante segmento na região, o que é evidenciado pelo pro- jeto “Caminhos de Anchieta”, que visa desenvolver o turismo nos lugares de passagem e peregrinação do Beato José de Anchieta, fundador da cidade de São Paulo. A região ainda dispõe de espaços estruturados para eventos e convenções de grande porte, um parque hoteleiro em grande crescimento e uma gastronomia diversificada. 23

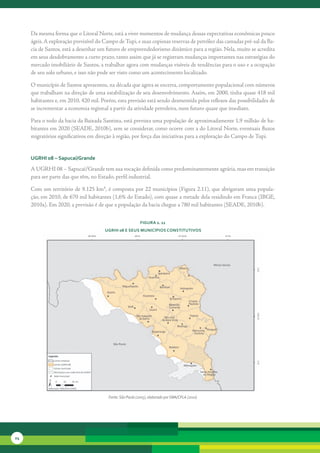

- 43. Da mesma forma que o Litoral Norte, está a viver momentos de mudança dessas expectativas econômicas pouco ágeis. A exploração previsível do Campo de Tupi, e suas copiosas reservas de petróleo das camadas pré-sal da Ba- cia de Santos, está a desenhar um futuro de empreendedorismo dinâmico para a região. Nela, muito se acredita em seus desdobramento a curto prazo, tanto assim que já se registram mudanças importantes nas estratégias do mercado imobiliário de Santos, a trabalhar agora com mudanças visíveis de tendências para o uso e a ocupação de seu solo urbano, e isso não pode ser visto como um acontecimento localizado. O município de Santos apresentou, na década que agora se encerra, comportamento populacional com números que trabalham na direção de uma estabilização de seu desenvolvimento. Assim, em 2000, tinha quase 418 mil habitan es e, em 2010, 420 mil. Porém, esta previsão está sendo desmentida pelos reflexos das possibilidades de t se incrementar a economia regional a partir da atividade petroleira, num futuro quase que imediato. Para o todo da bacia da Baixada Santista, está prevista uma população de aproximadamente 1,9 milhão de ha- bitantes em 2020 (SEADE, 2010b), sem se considerar, como ocorre com a do Litoral Norte, eventuais fluxos migra órios significativos em direção à região, por força das iniciativas para a exploração do Campo de Tupi. t uGrHi 08 – sapucaí/Grande A UGRHI 08 – Sapucaí/Grande tem sua vocação definida como predominantemente agrária, mas em transição para ser parte das que têm, no Estado, perfil industrial. Com um território de 9.125 km², é composta por 22 municípios (Figura 2.11), que abrigavam uma popula- ção, em 2010, de 670 mil habitantes (1,6% do Estado), com quase a metade dela residindo em Franca (IBGE, 2010a). Em 2020, a previsão é de que a população da bacia chegue a 780 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 11 uGrHi 08 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) 24

- 44. Sua segurança hídrica se mostra em situação de relativo conforto. Sua disponibilidade total é de 46 m³/s, en- quanto que a demanda está próxima de 5 m³/s (SMA/CRHi, 2010). A tendência à industrialização que se verifica, dá-se pelo desenvolvimento do Pólo Calçadista de Franca, um Ar- ranjo Produtivo Local, que abriga o conjunto de suas fábricas, as plantas industriais das empresas periféricas de seus fornecedores e as instituições destinadas à formação de mão-de-obra especializada, todas essas instituições voltadas a suprir suas necessidades de produção. Seus mentores têm hoje, um objetivo estratégico: superar a concorrência internacional, imbatível quando para suprir o mercado de calçados de média e baixa qualidades, dominado de maneira absoluta pela China. Resta ao Brasil, assim, buscar capacidade competitiva nos mercados de produtos com desenho e acabamento de alta sofisticação, uma fronteira nova para os negócios do calçado brasileiro. Segundo o IEA (2009), suas áreas de pastagem, cobrindo cerca de 2 mil km², estão destinadas, em especial, à pecuária bovina de corte, o que representou 22% do território da Bacia em 2009. Estas áreas são supera as pela d presença da cana-de-açúcar, plantada em 4,6 mil km², ou 50% do território, onde estão localizadas oito usinas de açúcar e álcool. Os municípios de Aramina, Buritizal, Igarapava, Ituverava, Miguelópolis, Pedregulho e Rifaina fazem parte do Circuito Turístico dos Lagos, marcado pela paisagem da região do rio Grande. O ecoturismo pode ser praticado nas matas preservadas da região, onde há cachoeiras e grutas. Ainda existe um potencial para a prática do turis o cultural, em função da existência de um patrimônio histórico e m cultural preservado na região. uGrHi 09 – Mogi-Guaçu A UGRHI 09 – Mogi-Guaçu também está classificada como em transição para a condição de industrial, embora suas características estejam, nesse sentido, mais bem explicitadas do que as da UGRHI 08, por exemplo. Um conjunto importante de seus municípios está listado entre os que compõem a Macrometrópole Paulista, pertencentes ao Aglomerado Urbano de Piracicaba-Limeira. São eles: Araras, Conchal, Estiva Gerbi, Leme, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Seu território cobre uma área de 15.004 km² e é composto por 38 municípios, vide Figura 2.12 que segue. Sua população, em 2010, era de 1,5 milhão de habitantes, segundo IBGE (2010a), perfazendo 3,5% do total da população do Estado. Em 2020, prevê-se que tenha 1,6 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). 25

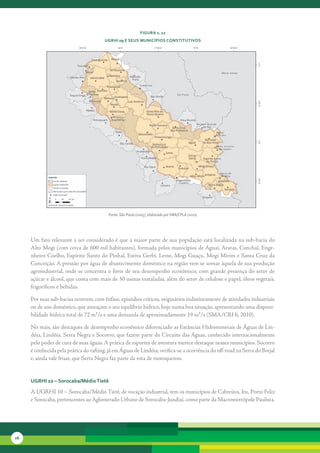

- 45. FiGura 2. 12 uGrHi 09 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Um fato relevante a ser considerado é que a maior parte de sua população está localizada na sub-bacia do Alto Mogi (com cerca de 600 mil habitantes), formada pelos municípios de Aguaí, Araras, Conchal, Enge- nheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Leme, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Santa Cruz da Conceição. A pressão por água de abastecimento doméstico na região vem se somar àquela de sua produção agroindustrial, onde se concentra o forte de seu desempenho econômico, com grande presença do setor de açúcar e álcool, que conta com mais de 30 usinas instaladas, além do setor de celulose e papel, óleos vegetais, frigoríficos e bebidas. Por suas sub-bacias ocorrem, com ênfase, episódios críticos, originários indistintamente de atividades industriais ou de uso doméstico, que ameaçam o seu equilíbrio hídrico, hoje numa boa situação, apresentando uma disponi- bilidade hídrica total de 72 m³/s e uma demanda de aproximadamente 19 m³/s (SMA/CRHi, 2010). No mais, são destaques de desempenho econômico diferenciado as Estâncias Hidrominerais de Águas de Lin- dóia, Lindóia, Serra Negra e Socorro, que fazem parte do Circuito das Águas, conhecido internacionalmente pelo poder de cura de suas águas. A prática de esportes de aventura merece destaque nesses municípios. Socorro é conhecida pela prática do rafting, já em Águas de Lindóia, verifica-se a ocorrência do off-road na Serra do Brejal e, ainda vale frisar, que Serra Negra faz parte da rota de motoqueiros. uGrHi 10 – sorocaba/Médio tietê A UGRHI 10 – Sorocaba/Médio Tietê, de vocação industrial, tem os municípios de Cabreúva, Itu, Porto Feliz e Sorocaba, pertencentes ao Aglomerado Urbano de Sorocaba-Jundiaí, como parte da Macrometrópole Paulista. 26

- 46. Com um território de 11.829 km², seus 33 municípios (Figura 2.13) abrigavam uma população, em 2010, de 1,8 milhão de habitantes, 4,5% da população estadual (IBGE, 2010a). Sua popu ação, em 2020, está prevista para l chegar a 2,2 milhões de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 13 uGrHi 10 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico apresenta uma situação de atenção, com uma disponibilidade total de 39 m³/s e uma de- manda de 12,4 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Sua região de melhor desempenho econômico é a da sub-bacia do Médio Sorocaba. Nela, convivem seus três municípios com maior presença na atividade secundária, com empreendimentos industriais de grande porte: Alumínio, Sorocaba e Votorantim. A bacia do Sorocaba Médio/Tietê começou a industrializar-se a partir da década de 1970, intensifi ando-se a c partir dos anos 1980, quando recebeu boa parte das indústrias que, saindo de uma São Paulo que começava a apresentar sucessivas dificuldades ao desenvolvimento de seu parque industrial, deslocaram-se para o interior, dando prioridade às regiões dotadas de infra-estrutura viária e de fácil acesso a matérias-primas, en ontrando c na UGRHI 10, a prática de uma agropecuária consistente e reservas minerais abundantes. Este fato propiciou que, na bacia, se instalassem grandes complexos industriais de base mineral – o alumínio e o cimento –, o que acelerou sobremaneira o seu significado econômico para o desenvolvimento do Estado. Com isso, abriu-se espaço para que, em suas regiões mais industrializadas se desenvolvessem centros diversifica- dos e sofisticados de serviços, com especial destaque aos centros universitários de Botucatu, Itu e Sorocaba. 27

- 47. Em concomitância com esses avanços, a região foi se tornando um espaço importante para a implantação de cadeias produtivas com base na agropecuária. A presença de vastas áreas com florestas plantadas de Pinus e Eucalipto, serve para sinalizar a importância do setor agroindustrial de papel e celulose. Suas florestas plantadas dividem o solo rural da região com a cana-de-açúcar, que vai assumindo partes importantes dessas paragens, fa- zendo com que a presença das pastagens diminua, mas não se torne menos importante nos espaços de produção agropecuária da bacia. Encontra-se ainda na região, o Circuito Turístico Itupararanga, formado pelas cidades localizadas na área de influência da APA de Itupararanga. Com atrativos voltados para o ecoturismo, o turismo rural e o de aventura, a maior parte da infraestrutura turística está concentrada nos municípios de São Roque e Ibiúna. Estes dois municípios, juntamente com Itu, receberam o título de estâncias turísticas do Estado de São Paulo. O Roteiro Turístico dos Bandeirantes, também contempla a região, reunindo cidades às margens do Rio Tietê, por onde as antigas expedições bandeirantes passaram a partir do século XVI, em busca de metais preciosos e apresamento de índios. Além de Cabreúva, Itu, Porto Feliz e Tietê, também inclui Araçariguama, que tem a mina de ouro mais antiga do Brasil, datada de 1605. Outro roteiro que merece destaque é o do Pólo Cuesta, com seu cenário diferenciado de formações rochosas, ideal para a prática de ecoturismo, turismo de aventura e rural. As represas existentes e o Rio Tietê são elementos ideais para a prática da pesca e de esportes náuticos. uGrHi 11 – ribeira de iguape/litoral sul A UGRHI 11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul está classificada como de conservação, entre outras razões porque divide com a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, de mesma vocação, a defesa da ambiência natural da Ser- ra do Mar e, por própria conta, das regiões que compõem o Vale do Ribeira e do Complexo Lagunar Estua ino r de Iguape e Cananéia, na foz do rio Ribeira de Iguape. Sua extensão territorial é de 17.068 km². Sua população alcançou 365 mil habitantes em 2010, perfazendo 0,9% do total estadual, segundo IBGE (2010a). São 23 os seus municípios, vide Figura 2.14, que em 2020 deverão contar com aproximados 420 mil habitantes (SEADE, 2010b). 28

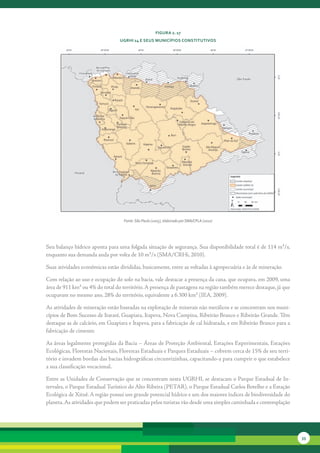

- 48. FiGura 2. 14 uGrHi 11 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) A bacia vive uma despreocupada relação com sua segurança hídrica. A disponibilidade hídrica total é de 229 m³/s, enquanto a demanda chega a pouco mais de 3 m³/s (SMA/CRHi, 2010). Sua economia tem atividade secundária de muito pequena expressão, o que também se reflete na atividade do setor terciário, o de serviços. Já sua atividade primária está baseada na produção de banana e de chá. Existe na UGRHI uma grande diversidade de atividades turísticas que podem ser desenvolvidas, da prática de turismo de sol e praia no Lagamar à prática do espeleoturismo nas cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). No Pólo Turístico de Lagamar, os lagos à beira-mar formam uma paisagem diferenciada, onde pode ser praticada a pesca esportiva. Em Ilha Comprida, dunas e zonas balneares se destacam no cenário. No Vale do Ribeira, a biodiversidade da Mata Atlântica, tombada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Patrimônio Natural da Humanidade é um dos principais atra- tivos. Os Parques Estaduais de Jacupiranga e da Ilha do Cardoso são representantes desse bioma e apresentam grande potencial para a prática do ecoturismo. O Vale do Ribeira é uma região considerada por muitos como o paraíso dos ecoturistas, por possibilitar a prática de grande variedade de esportes de aventura, como canyoning, rafting, rapel, cascading, espeleoturismo, trekking, bóia-cross, etc. Já os sítios arqueológicos, quilombos, artesanato, gastronomia e bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHA- AT) fazem parte dos atrativos culturais da região. 29

- 49. Essa gama de atrativos, aliada à vocação conservacionista, evidencia uma potencialidade da região que deve ser estimulada cada vez mais pelo poder público. uGrHi 12 – baixo Pardo/Grande A UGRHI 12 – Baixo Pardo/Grande está classificada como a que busca a sua industrialização. Sua dimensão territorial é de 7.239 km². Sua população em 2010 era de 333 mil habitantes, 0,8% da população de São Paulo (IBGE, 2010a), que ocupam os seus 12 municípios (Figura 2.15). Em 2020 espera-se contar com 350 mil habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 15 uGrHi 12 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Sua segurança hídrica expressa uma situação de atenção, já que sua disponibilidade hídrica total é de 31 m³/s e sua demanda alcança pouco mais de 12 m³/s, mais que 30% da vazão disponível (SMA/CRHi, 2010). O que explica a bacia ter como vocação deixar de ser agropecuária e caminhar em direção a sua condição de in- dustrial, se deve ao grande aumento do número de indústrias de transformação, como também de suas atividades terciárias, observado ao longo da última década. No município de Barretos acontece a internacionalmente conhecida Festa do Peão Boiadeiro, considerada a maior festa de rodeio do Brasil, atraindo centenas de milhares de visitantes todos os anos. Além do espe- táculo dos peões nas provas de rodeio, shows com artistas renomados, exposições e gastronomia compõem o atrativo. 30

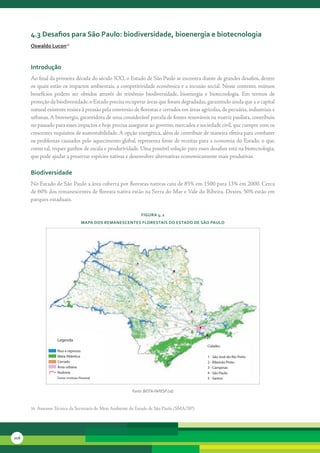

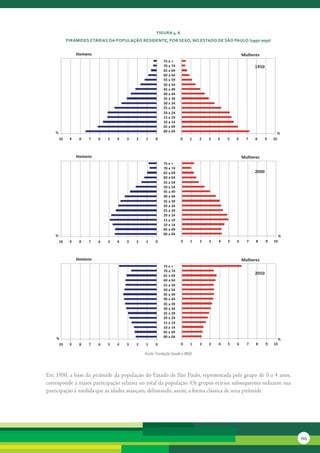

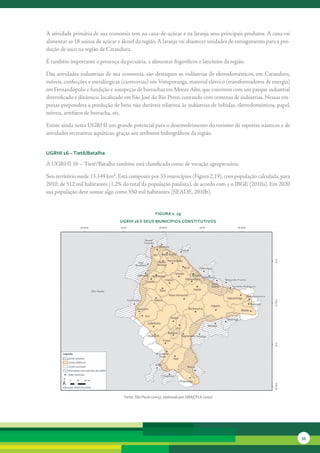

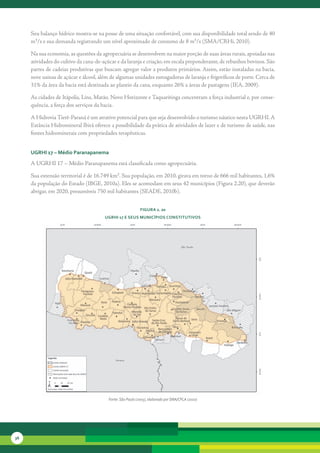

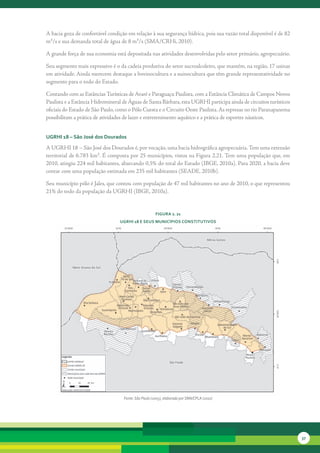

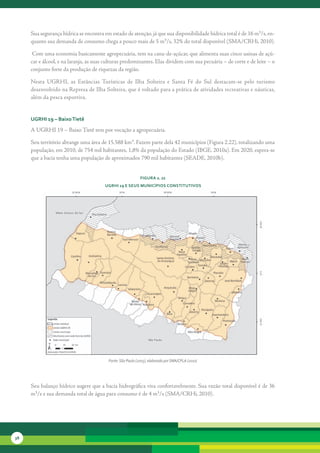

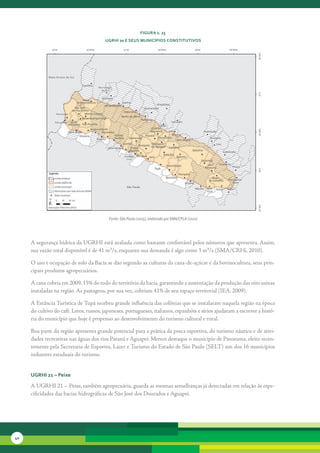

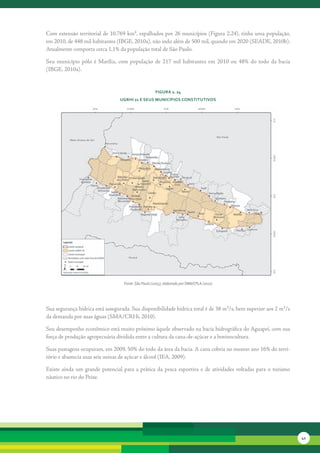

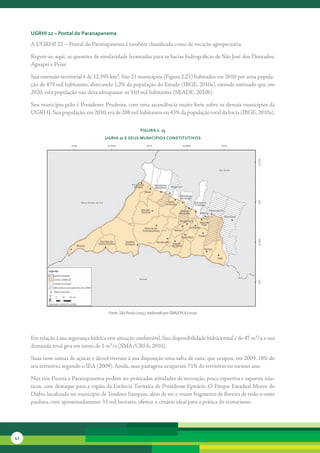

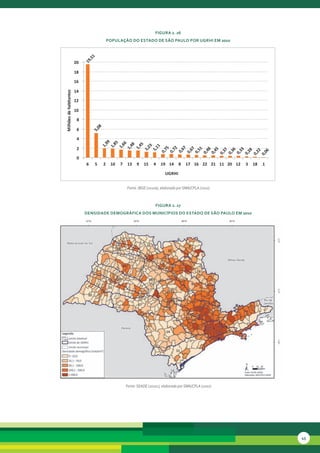

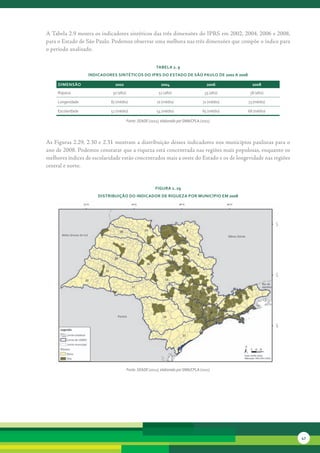

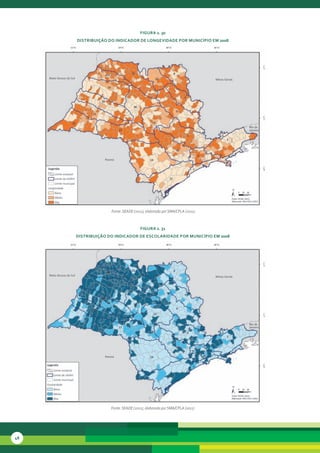

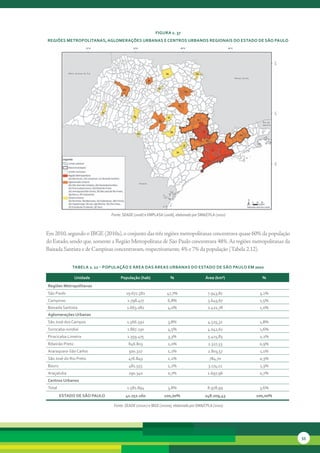

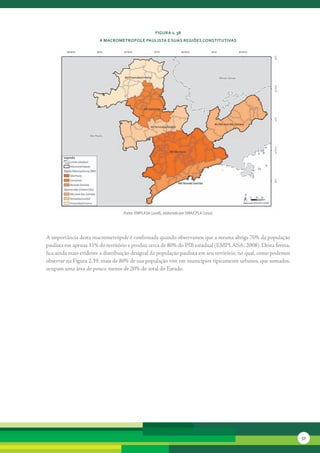

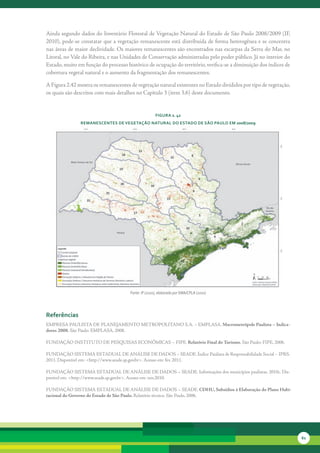

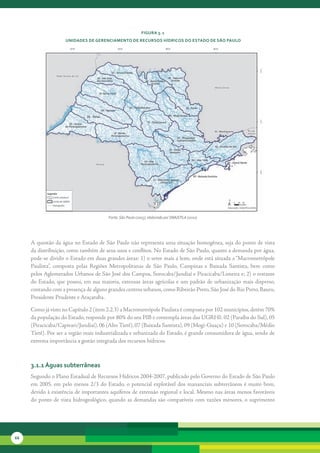

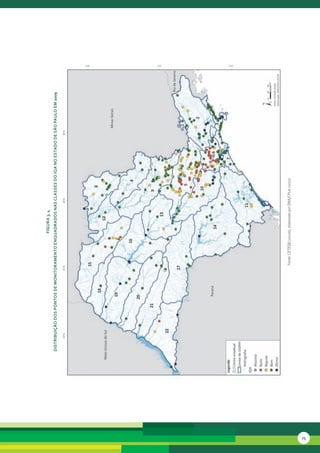

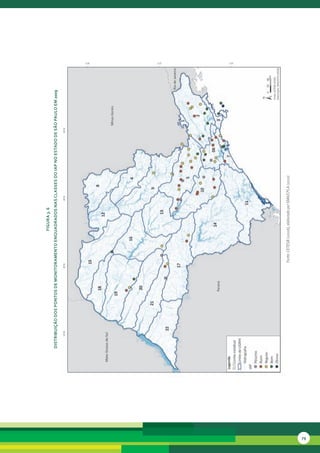

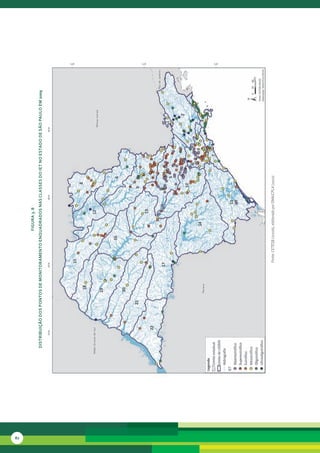

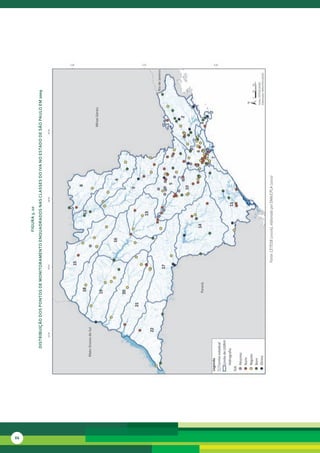

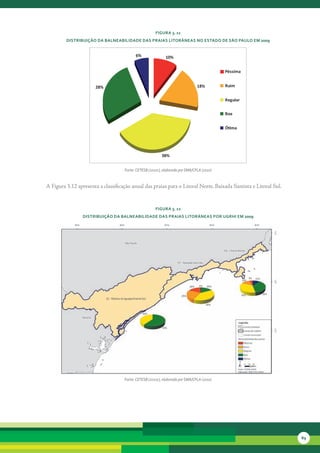

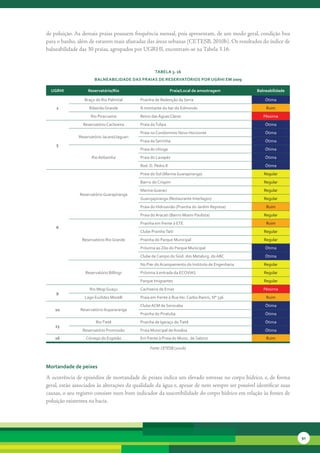

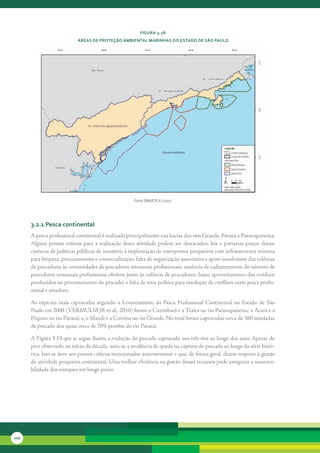

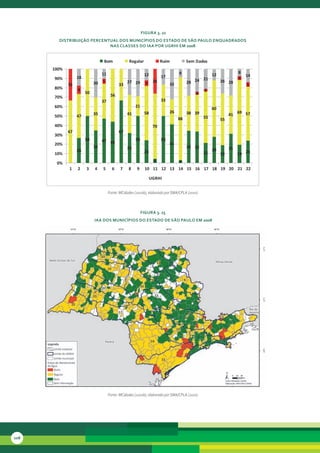

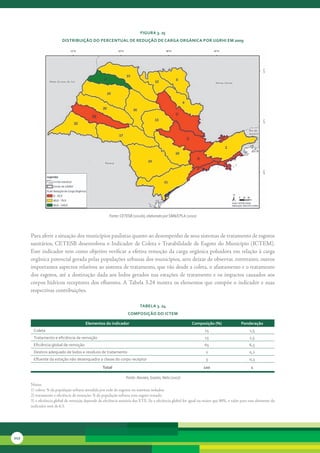

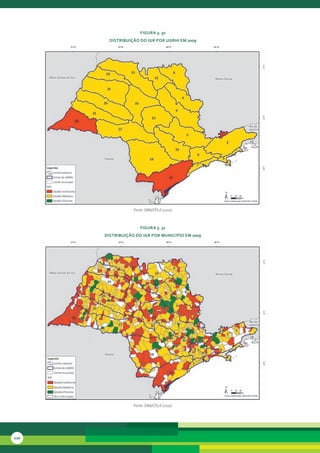

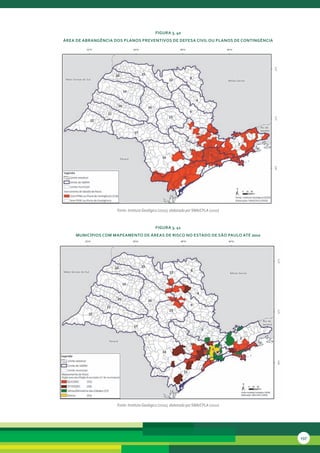

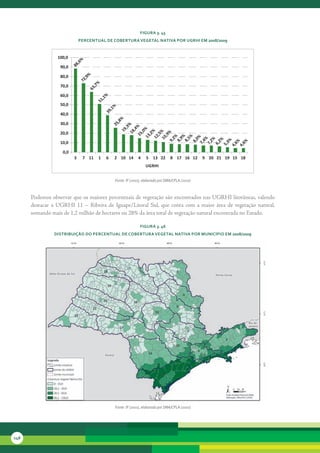

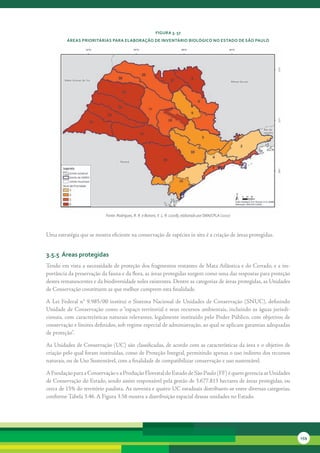

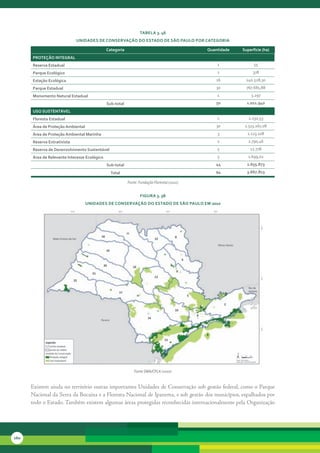

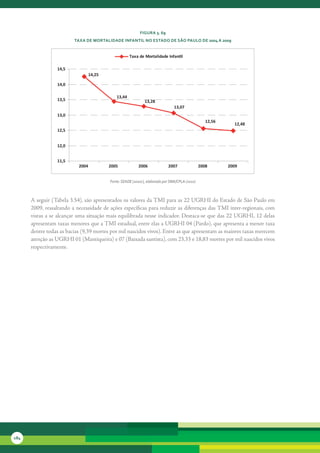

- 50. Nas atividades primárias, cana-de-açúcar, laranja e pastagens dominam o uso e a ocupação de seu solo rural. A cana ocupava algo como 54% de todo o território da UGRHI em 2009 e, no mesmo ano as pastagens se esten- diam por 14% do território (IEA, 2009). uGrHi 13 – tietê/Jacaré A UGRHI 13 – Tietê/Jacaré é uma bacia hidrográfica vivendo em transição da condição de produtora agro- pecuária para industrial. A extensão de seu território é de 11.779 km². Sua população em 2010, conformava 3,6% do total estadual, com quase 1,5 milhão de habi antes (IBGE, 2010a), abrigada em seus 34 municípios (Figura 2.16). Sua população, t em 2020, está estimada para ser de quase 1,7 milhão de habitantes (SEADE, 2010b). FiGura 2. 16 uGrHi 13 e seus MunicíPios constitutivos Fonte: São Paulo (2005), elaborado por SMA/CPLA (2010) Seu balanço hídrico também apresenta uma situação de atenção, pois está ditado por uma vazão total disponível de 50 m³/s e uma demanda total de 24 m³/s (SMA/CRHi, 2010). O setor primário da UGRHI 13 – Tietê/Jacaré trabalha no apoio às cadeias produtivas para a produ ão de açú- ç car e álcool, com usinas instaladas nas regiões de entorno de Araraquara e Jaú, de suco de laranja, em Araraquara, de celulose e papel e de bebidas em Agudos, Araraquara e Bauru e de couro, de origem bovina, em Jaú e Bocaina. As usinas de açúcar e álcool localizadas na bacia somam 22 unidades. 31