01 funari

- 1. 6 R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 AO LADO, A ÚNICA IMAGEM HISTÓRICA COMPROVADA DE PALMARES, DATADA DE 1647, QUE MOSTRA QUILOMBOLAS PALMARINOS PESCADORES E SUA TORRE DE OBSERVAÇÃO; ACIMA, ESTÁTUA DE ZUMBI, ERGUIDA EM MACACO POVO Negro

- 2. 7R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 P E D R O P A U L O A. F U N A R I A “República de Palmares” e a arqueologia da Serra da Barriga PEDRO PAULO A. FUNARI é professor do Departamento de História da Unicamp e co-diretor do Projeto Arqueológico Palmares. A idéia de desenvolver um projeto de pesquisa arqueológica sobre a República de Palmares (1) amadureceu quando da visita do professor Charles E. Orser Jr., da Illinois State University, em 1991, ao Brasil. Orser, pesquisador norte-americano renomado, especialista no estudo da cultura material afro-americana (2), es- tava interessado em aplicar as modernas técnicas do trabalho ar- queológico ao estudo da cultura africana em liberdade, nos quilombos, e conjuntamente pudemos propor um projeto de pes- quisa para o estudo de Palmares. Contando, ainda, com a ajuda do africanista britânico Michael Rowlands (University College London), submetemos nosso projeto de prospecção arqueológica daáreaainstituiçõescientíficasinternacionais,tendoobtidofinan-

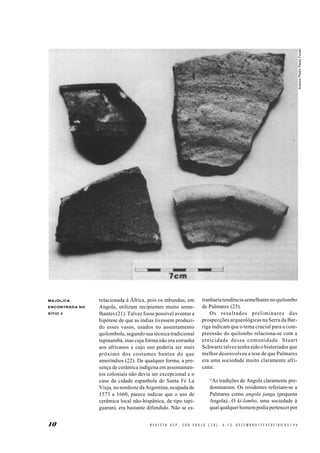

- 3. 8 R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 ciamentoparaduasetapasdecampo,em1992 e 1993 (3). O objetivo mais amplo do Projeto Arque- ológicoPalmares,comofoidenominado,con- sisteemadquiririnformaçãosobreavidaquo- tidianaemPalmares,principalmentepormeio dosvestígiosmateriais.Quasetudoquesesabe sobrePalmaresderivadedocumentosescritos por aqueles que, de uma forma ou de outra, combatiam o quilombo, o que acaba por gerar uma visão distorcida daquela sociedade. Até aquele momento, não havia sido efetuada ne- nhuma pesquisa arqueológica na área do anti- go quilombo. Nada se sabia sobre a cultura material de Palmares e o Projeto Arqueológi- coPalmaresprocurou,emprimeirolugar,obter informações detalhadas, e de primeira mão, sobre os tipos de artefatos feitos e usados em Palmares. A partir desses dados concretos, pode-se almejar obter informações a respeito da organização ideológica, social, econômica e política. De início, planejamos realizar duas etapasdecampodecaráterprospectivo,visan- do localizar sítios arqueológicos em superfí- cie e realizar algumas trincheiras e/ou quadrí- culas, apenas na Serra da Barriga, único local seguramente identificado como parte do anti- go quilombo (4). A República de Palmares compunha-se de diversos mocambos, cujos nomes, trans- mitidos pelos documentos da época, possu- emetimologiaafricana,tupieportuguesa(5). A capital, conhecida, na época, como Cerca Real do Macaco ou Serra da Barriga, locali- za-se no município de União dos Palmares (6). A metodologia da etapa de campo con- sistiu, basicamente, em um levantamento ou prospecção pedestre, visando localizar vestí- gios materiais arqueológicos superficiais. Tendo identificado artefatos na superfície, planejamos realizar alguns testes com pás, a fim de determinar a profundidade e grau de preservação do material. Esses procedimen- tos básicos permitiram mapear os sítios ar- queológicos e avaliar as possibilidades de trabalhos arqueológicos futuros mais exten- sos e demorados. Antes de iniciarmos os trabalhos de cam- po, partimos dos documentos escritos para entendercomooscolonizadorescompreende- ram e combateram esse Estado rebelde (7). Já em1612,háreferênciasaumacomunidadede escravos fugidos na Zona da Mata e em 1640 os holandeses consideram-na um sério perigo (8). Baro comandou um ataque holandês, em 1644, que teria vitimado cem pessoas e captu- rado 31 quilombolas, de um total de seis mil que viviam no principal acampamento (9). A rivalidade entre portugueses e holandeses se- guramente contribuiu para o crescimento de Palmares e, com a retirada desses últimos, os ataques aos assentamentos, que já eram nove, intensificaram-senoperíodoentre1654e1667. A partir de 1670, ofensivas quase anuais visa- vam destruir o Estado rebelde, governado por GangaZumba,entre1670e1687(10).Acusa- do de colaboracionismo, Ganga Zumba foi morto e sucedido por seu sobrinho Zumbi, rei entre 1687 e 1694, iniciando um período de guerras mais intensas, que culmiram com a expedição comandada pelo paulista Domin- gos Jorge Velho (11). Em fevereiro de 1694, após um sítio de 42 dias, Macaco foi tomada e Domingos Jorge Velho reivindicou o motim, tendo vitimado 200 quilombolas e aprisiona- do 500, a serem vendidos fora da capitania (12). Duzentos teriam fugido, entre os quais Zumbi,capturadoemortoem20denovembro de 1695. Nas duas campanhas de prospecção, em 1992 e 1993, foi possível identificar 14 sítios arqueológicosnaSerradaBarriga,apenasum deles posterior ao Quilombo dos Palmares (13). Os outros sítios puderam ser datados pela presença de majólica ou cerâmica vidrada, caracterizada por um brilho opaco que contém óxido de estanho. A localização dos sítios não parece ser fortuita pois, à exce- ção do sítio 11, datado do século XIX, os sí- tios restantes situam-se na parte superior ou na face sul, com um possível alinhamento de sítios de observação nos costados a sudeste. Os sítios 10, 13, 8, 6, 9, 7 e 5 formam uma linha leste-oeste, ao sul da Serra, defronte ao rio Mundaú. Ainda que seja prematuro aven- tar hipóteses sobre a funcionalidade dos sí- tios, cuja densidade de ocupação ainda não é possível determinar, os futuros trabalhos poderão melhor relacionar esse alinhamento e a estrutura geral do assentamento quilombola. A cerâmica vidrada encontrada no sítio pode ser enquadrada no amplo espectro de- nominado de majólica. A majólica foi, pro- vavelmente, introduzida na Península Ibéri- ca pelos mouros, tornando-se popular apenas com a Reconquista, a partir do século XIII (14). Cerâmicas relacionadas são as faianças

- 4. 9R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 francesas, holandesas e inglesas (delft). Os fragmentos provenientes da Serra da Barriga não podem ser considerados comparáveis à majólica fina da época, devendo ser encara- dos como um material utilitário e derivado (15). Um dos fragmentos apresenta duas fai- xas paralelas avermelhadas, com fundo ver- de amarelado, enquanto outras peças, de di- ferentes formas, possuem um vidrado que varia do amarelado ao esverdeado. Este tipo cerâmica, associado à cerâmica comum en- contradanaSerradaBarriga,confirmaaocu- pação da área no século XVII (16). De um total de 2.448 artefatos coletados, mais de 90% são objetos de cerâmica (17). Um grande vaso, encontrado enterrado a 15 cm de profundidade, merece alguns comen- tários. Havíamos traçado dois transeptos, ou linhas norte-sul e leste-oeste, e testávamos, a cada10m,comumapá,aáreaimediatamente à frente do monumento a Zumbi, quando encontramos,notestede40mnorte,umgran- de vaso enterrado em época colonial (18). No topodovaso,emsuaparteexterior,encontra- mos dois machados líticos com seus fios para baixo, apoiados nas bordas do vaso. Ambos encontravam-se in situ e não apresentavam sinais de uso, o que sugere um caráter ritual ou apotropaico. Na parte superior interna do vaso, encontramos um segundo vasilhame, fragmentado mas completo, escuro, de pare- des finas (0,54 cm), com diâmetro, na boca, de 36 cm. No fundo do grande vaso encontra- mos 31 fragmentos diminutos de cerâmica. A interpretação desse achado não é sim- ples. Uma primeira hipótese poderia relacio- nar o vaso àqueles de tipologia tupinambá (19). Poderia tratar-se, seguindo uma tradi- ção de cemitérios indígenas pré-cabralinos, deumaurnafunerária,namedidaemquetoda a área circundante apresenta abundantes ves- tígios superficiais de vasos desse tipo. Entre- tanto, a presença dos machados, do vaso no topo e dos fragmentos cerâmicos no fundo sugere outras possibilidades. Poderia tratar- se de um depósito de grãos ou outros materi- ais, o que explicaria o vaso no topo e os frag- mentos ao fundo (20). Os machados serviri- am, nesse caso, para proteger o vaso e seu conteúdo. A própria forma do vaso pode ser PERFIL DO VASO DE TUPINAMBÁ ArquivoPedroPauloFunari

- 5. 10 R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 MAJÓLICA ENCONTRADA NO SÍTIO 3 relacionada à África, pois os mbundus, em Angola, utilizam recipientes muito seme- lhantes (21). Talvez fosse possível aventar a hipótese de que as índias tivessem produzi- do esses vasos, usados no assentamento quilombola, segundo sua técnica tradicional tupinambá, mas cuja forma não era estranha aos africanos e cujo uso poderia ser mais próximo dos costumes bantus do que ameríndios (22). De qualquer forma, a pre- sença de cerâmica indígena em assentamen- tos coloniais não devia ser excepcional e o caso da cidade espanhola de Santa Fé La Vieja, no nordeste da Argentina, ocupada de 1573 a 1660, parece indicar que o uso de cerâmica local não-hispânica, de tipo tupi- guarani, era bastante difundido. Não se es- tranhariatendênciasemelhantenoquilombo de Palmares (23). Os resultados preliminares das prospecções arqueológicas na Serra da Bar- riga indicam que o tema crucial para a com- preensão do quilombo relaciona-se com a etnicidade dessa comunidade. Stuart Schwartz talvez tenha sido o historiador que melhor desenvolveu a tese de que Palmares era uma sociedade muito claramente afri- cana: “As tradições de Angola claramente pre- dominaram. Os residentes referiam-se a Palmares como angola janga (pequena Angola)...O ki-lombo, uma sociedade à qualqualquerhomempodiapertencerpor ArquivoPedroPauloFunari

- 6. 11R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 meio do treinamento e iniciação, servia àquele propósito. Encontra-se, pois, uma instituiçãodesignadaparaaguerra,aqual podia incorporar grande número de estra- nhos desprovidos de ancestrais comuns a um poderoso culto guerreiro...Uma figu- ra fundamental no ki-lombo era o nganga a zumba, um sacerdote cuja responsabili- dade era tratar com o espírito dos mortos. O ganga zumba de Palmares era prova- velmente o detentor desse cargo... Deve- mos considerar os aspectos africanos de Palmares não como ‘sobreviventes’ desincorporadosdeseumeioculturalori- ginal, mas como um uso muito mais di- nâmico e talvez intencional de uma ins- tituiçãoafricananaformaespecificamen- te designada para criar uma comunhão entre povos de origens díspares e forne- cer uma organização militar eficiente. Certamente os escravos fugidos do Bra- sil adequam-se a essa descrição” (24). Essa interpretação segue uma tradição de associar-se os costumes de Palmares com aqueles de Angola (25). Contudo, a assimila- ção do ki-lombo angolano com o Quilombo de Palmares parece, à luz dos estudos de africanistas, insustentável. De fato, o termo quilombo só foi usado no Brasil em 1691, segundo Schwartz, estando ausente dos do- cumentos anteriores que se referem a Palmares. O ki-lombo angolano, por sua par- te, foi um movimento guerreiro muito espe- cífico e efêmero, datado do segundo quartel do século XVII (26), posterior, portanto, ao início de Palmares. Por outro lado, John Thornton tem ressaltado que os contatos cul-

- 7. 12 R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 turais, na própria África, entre europeus e africanos,erammuitomaisintensosdoquese costuma admitir (27) e sugere que, nas Amé- ricas, “os escravos não eram militantes culturamente nacionalistas, que procuravam preservar tudo que fosse africano mas, ao contrário, mostravam grande flexibilidade para adotar e mudar sua cultura” (28). Em geral,portanto,podeafirmar-sequeosafrica- nos, na América, passavam a forjar culturas especificamenteamericanas,diversasdasafri- canas (29). Nesse contexto, não é de se estranhar as referências ao catolicismo em Palmares, nem à presença de mouros, brancos e índios no quilombo, presenças cuja inserção no ki-lom- bo imbangala seria impensável. Segundo di- versos estudiosos, as perseguições coloniais fariam com que Palmares pudesse atrair uma pletora de grupos marginalizados pela ordem vigente (30). O trabalho arqueológico em Palmares, embora ainda muito inicial, já de- monstraque,apenasapartirdacerâmica,pode supor-se que ali conviviam pessoas de diver- sas origens étnicas e culturais. Este caráter NOTAS 1 O nome “república”, utilizado nos documentos do século XVII, é uma tradução, ao vernáculo, do termo latino então corrente, res publica, usado para designar qualquer Estado; cf. Édison Carneiro, O Quilombo de Palmares, São Paulo, 1988, p. 33. Termos de origem africana, como mocambo e quilombo, foram introduzidos posteriormente, em geral com conotações pejorativas. Nos documentos que se referem a Palmares, o assentamento rebelde é chamado de mocambo, “esconderijo”, segundo R. P. Kent: “Palmares: an African State in Brazil”, in R. Price (org.), Maroon Societies, Baltimore, 1979, p.174. 2 Ver o volume organizado por Orser: Historical Archaeology on Southern Plantations and Farms, Ann Arbor, 1990, com bibliografia anterior. 3 Obtivemos fundos da Illinois State University, National Geographic Society, National Science Foundation, Joint Committe on Latin American Studies of the Social Science Research Council, American Council of Learned Societies, National Endowment for the Humanities, Ford Foundation e apoio institucional do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas, Museu Théo Brandão (Maceió), da prefeitura de União dos Palmares e do estado de Alagoas; a participação, na etapa de campo, de Michael Rowlands foi financiada pelo British Research Council. 4 A localização dos outros mocambos ou aldeias não é segura, como fica claro ao compararmos os mapas apresentados por Décio Freitas (Palmares: a Guerra dos Escravos, Porto Alegre, 1984) e por Zezito de Araújo (Serra da Barriga: Exposição de Motivos para o Tombamento, Maceió, 1985). 5 Kent (op.cit., pp.180-1) relaciona os nomes Aqualtene, Dombrabanga, Zumbi, Andalaquituche a idiomas bantus; Subupira e Tabocas são topônimos tupis, segundo Teodoro Sampaio, em seu dicionário O Tupi na Geografia Nacional (São Paulo, 1987); a capital, Macaco, conhecida nos documentos da época como Oiteiro da Barriga (hoje, Serra da Barriga), pode ser português ou uma má interpretação do termo bantu mococo; Amaro é de origem portuguesa. 6 A Serra da Barriga localiza-se, aproximadamente, a 9 graus 10’00" sul e 36 graus 05’00" oeste, medindo cerca de 4.000 m de leste a oeste e 500 m a 1.000 m de norte a sul. A altitude varia de 150m a 560m acima do nível do mar. Cf. Charles E. Orser Jr., In Search of Zumbi: Preliminary Archaeological Research at the Serra da Barriga, State of Alagoas, Brazil, Normal, Illinois State University, 1992, pp.14-5 et passim. 7 Sempre levando em conta que “toda sociedade deixa registros que procuram apresentar suas próprias visões e respostas que se ajustem a um ambiente político específico”, segundo John Thornton (“The Correspondence of the Kongo Kings, 1614-35, Problems of Internal Written Evidence on a Central African Kingdom”, in Paideuma, 33, 1987, p. 420). 8 Gaspar Barleus, em seu História dos Feitos Recentemente Practicados Durante Oito Anos no Brasil (Belo Horizonte, 1974 [original- mente publicado em 1647], p. 253), refere-se a que “certo Bartolomeu Lintz vivera entre eles para que, depois de ficar-lhes conhecendo os lugares e o modo de vida, atraiçoasse os antigos companheiros”. 9 É difícil avaliar a veracidade desses números, que poderiam estar inflados. De qualquer forma, dos 31 quilombolas capturados, sete eram índios e alguns crianças mulatas. multiétnico deriva, em parte, da situação his- tóricaeestratégicadePalmares.Osquilombos estabeleceram-se em uma região circundada por nativos, a oeste, por moradores e fazen- deiros, na costa e, entre 1630 e 1654, os ho- landeses a nordeste. Os mocambos sobrevi- veram não apenas em confronto com esses gruposcomo,necessariamente,eminteração. Na verdade, faziam parte de um contexto in- ternacional ainda mais amplo, pois a própria escravidão colonial era o resultado do capita- lismo mercantil europeu (31). A continuidade do trabalho arqueológico na Serra da Barriga, prevista para os próxi- mos anos, permitirá passar das prospeções, efetuadas nas duas primeiras etapas de cam- po, para escavações. Os primeiros resultados indicam que há ainda muito a fazer, mas as perspectivas são, também, bastante amplas. OinteresseporPalmares,tantonoBrasilcomo no exterior, tem sido acentuado, em parte graçasàsprospeçõesarqueológicas(32).Seu prosseguimento deverá trazer dados inéditos que permitam repensar esse grande Estado rebelde (33).

- 8. 13R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6 10 Há muitas evidências da religiosidade associada ao poder, tanto na África como em Palmares. O título nganga era usado para designar “sacerdote”, tanto nas religiões tradicionais bantus como no catolicismo africano, segundo Jean Nsondé (“Christianisme et Religion Traditionelle au Pays Koongo aux XVII-XVIIIe. Siècles”, in Cahiers d’Études Africainnes, 128, 23, 4, pp.705-11). A importância da ligação entre o exercício do poder e o controle do sagrado na África bantu tem sido ressaltada por Michael Rowlands (“From Tribe to State in West Central Africa”, in Symposium at Cascais on Critical Approaches in Archaeology: Natural Life, Meaning, and Power, manuscrito inédito, p.29) e Michael Rowlands e Jean Pierre Warnier (“Sorcery, Power, and the Modern State in Cameroon”, in Man (NS), 23, 1992, pp.118-32). Sobre o título nzumbi, ver: Tulu Kia Mpansu Buakasa, “Croyances et Connaissances”, in Théophile Obenga e Simão Souindoula (orgs.), Racines Bantu, Libreville, 1991, p.179. 11 O termo nzumbi possui conotações militares e religiosas a um só tempo. 12 Segundo o preceito romano reconhecido à época: iuste possidet, qui auctore praetore possidet. 13 Sítio número 11, com majólica, creamware, pearlware, whiteware, stoneware, material datado entre fins do século XVIII e início do XIX; cf. Charles E. Orser Jr., In Search of Zumbi, The 1993 Season, Normal, 1993, pp. 3-6; e Pedro Paulo A. Funari, “The Archaeolgy of Palmares and its Contribution to the Understanding of the History of African-American Culture”, in Historical Archaeology in Latin America, 7, 1994, p. 30. 14 Cf. Florence C. Lister e Robert H. Lister, A Descriptive Dictionary of 500 Years of Spanish-Tradition Ceramics: 13th through 18th Centuries, California, 1976, pp. 1-2. 15 Os fragmentos podem associar-se à majólica portuguesa ou, talvez mais provavelmente, àquela holandesa, pois a semelhança da coloração com o material daquela proveniência, encontrado na América do Norte, pode ser observada; cf. Charlotte Wilcoxen, Dutch Trade and Ceramics in America in the Seventeenth Century, Nova York, 1987, prancha 5 et passim. Compare-se com a majólica contemporânea em África, em: James Kirkman, Fort Jesus: A Portuguese Fortress on the East African Coast, Oxford, 1974, pp.119-21. 16 Pré-historiadores, tanto no Brasil como no exterior, têm dificuldade em admitir a presença concomitante, em sítios históricos, de cerâmicas de tipo indígena misturadas com cerâmica colonial. Há quem proponha tratar-se de duas ocupações sucessivas, pré- histórica e colonial. Essas hipóteses revelam, contudo, desconhecimento das características dos sítios coloniais, cuja cultura material apresenta elementos europeus, indígenas e mesclas, associados. Desconhecem, também, os documentos históricos que se referem aos sítios coloniais e que, se lidos, permitem constatar que artefatos “pré-históricos” eram usados nos assentamentos coloniais. Essas considerações surgiram de conversas com Susan Alcock e Carla Sinopoli a respeito da reação de alguns pré-historiadores quando de uma palestra sobre os trabalhos na Serra da Barriga, em agosto de 1995, em Simpósio organizado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Infelizmente, as características da Arqueologia História ainda são largamente desconhecidas pelos pré-historiadores, induzindo a erros crassos de julgamento. 17 91% cerâmica comum, 4,5% cerâmica trabalhada, 1,3% líticos, 0,6% vidro, 0,1% metal e 1,9% outros materiais variados. 18 O objetivo desses transeptos era averiguar os danos arqueológicos causados pelo uso de um trator, por alguns anos sucessivos, a fim de “limpar” a área, tornando-a um local mais aprazível para os festejos do dia da consciência negra, 20 de novembro. Como era esperado, toda a área (sítio 1) diante do monumento foi muito afetada pela remoção dos vestígios. 19 Cf. José Joaquim Justiniano Proenza Brochado, An Ecologial Model of the Spread of Pottery and Agriculture into Eastern South America, Urbana, Tese de Doutoramento inédita, figura 16 et passim. 20 Merran McCulloch refere-se a tais vasos entre os mbundus (ovimbundus), em Angola, em seu The Ovimbundu of Angola (Londres, 1952, p.15). 21 Wilfred D. Hambly, The Ovimbundu of Angola, Chicago, 1934, p.368 e prancha XIV. 22 Assim, um vaso de tipo indígena poderia ser reapropriado pela população mestiça do quilombo como um recipiente de armazenamento. 23 Andrés Zarankin, “Arqueologia Histórica Urbana en Santa Fe La Vieja: el Final del Principio”, Historical Archaeology in Latin America, 10, 1995, p.56, figuras 13 e 14; cf. p.94: “el sistema español implantado en America Latina, a diferencia del Británico en America del Norte, fue relativamente flexible en lo que repecta a la integración de diferentes grupos étnicos a la sociedad colonial. Ello se refleja en que, desde los primeros tiempos, el colonizador Hispánico acostumbró tomar como servientes, concubinas, o esposas a integrantes de la población indígena local”. 24 “Mocambos, Quilombos e Palmares: a Resistência Escrava no Brasil Colonial”, in Estudos Econômicos, 17, 1987, pp. 84-6. 25 E. Charles Ralph Boxer, The Dutch in Brazil, 1624-1654, Oxford, 1973, p.140. 26 Joseph C. Miller apresenta, em seu Kings and Kinsmen, Early Mbundu States in Angola (Oxford, 1976, pp.160-260 et passim), um estudo detalhado das origens, características e transformações do ki-lombo. Sua inserção no contexto local impossibilitaria sua “exportação” para a realidade do mundo colonial americano, dominado pela escravidão colonial e pelos ameríndios, inexistentes em África. 27 A respeito do Congo, ver: John Thornton, “Early Kongo-Portuguese Relations: a New Interpretation”, in History in Africa, 8, 1981, pp.183- 202. 28 John Thornton, Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1680, Cambridge, 1992, p.206. 29 Cf. Jonathon Glassman, “The Bondsman’s New Clothes: the Contradictory Consciousness of Slave Resistance on the Swahili Coast”, Journal of African History, 32, 1991, p.278 et passim. 30 Por exemplo: José Flávio Sombra Saraiva, “Silencio y Ambivalencia: el Mundo de los Negros en Brasil”, in America Negra, 6, 1993, p.46; Eugene D. Genovese, From Rebellion to Revolution. Afro-American Slave Revolts in the Making of the Modern World, Baton Rouge, 1981, p.62. 31 Cf. Fernando A. Novais, “Brazil and the Old Colonial System”, in R. Graham (org.), Brazil and the World System, Austin, 1991, pp.11-56. 32 No exterior, a mídia tem dado grande destaque ao trabalho; cf. David Keys, “South America’s Lost African Kingdom”, in The Independent, Oct. 19th, 1993, p.23; Brian Fagan, “Brazil’s Little Angola”, in Archaeology, 46, July-August/1993, pp.14-9; Anver Versi, “The Lost Kingdom”, in Nes African Life, December/1993, p.9; Entrevista de P.P.A. Funari à British Broadcast Corporation, 24/10/1993. No Brasil, diversos órgãos de imprensa têm publicado artigos, entre os quais: Ricardo Bonalume Neto, “O Pequeno Brasil de Palmares”, in Folha de S. Paulo, 4/6/95, p. 5-16; Pablo Pereira, “Arqueologia Tenta Desvendar Vida em Palmares”, in O Estado de S. Paulo, 25/6/95, p. A28. 33 Devo agradecer a diversos colegas que, de diferentes modos, ajudaram na elaboração deste artigo, embora a responsabilidade pelas idéias seja somente minha: Zezito de Araújo, José Proença Brochado, Jonathon Glassman, Joseph Miller, Charles E. Orser Jr., Michael Rowlands e John Thornton.

![12 R E V I S T A U S P , S Ã O P A U L O ( 2 8 ) : 6 - 1 3, D E Z E M B R O / F E V E R E I R O 9 5 / 9 6

turais, na própria África, entre europeus e

africanos,erammuitomaisintensosdoquese

costuma admitir (27) e sugere que, nas Amé-

ricas, “os escravos não eram militantes

culturamente nacionalistas, que procuravam

preservar tudo que fosse africano mas, ao

contrário, mostravam grande flexibilidade

para adotar e mudar sua cultura” (28). Em

geral,portanto,podeafirmar-sequeosafrica-

nos, na América, passavam a forjar culturas

especificamenteamericanas,diversasdasafri-

canas (29).

Nesse contexto, não é de se estranhar as

referências ao catolicismo em Palmares, nem

à presença de mouros, brancos e índios no

quilombo, presenças cuja inserção no ki-lom-

bo imbangala seria impensável. Segundo di-

versos estudiosos, as perseguições coloniais

fariam com que Palmares pudesse atrair uma

pletora de grupos marginalizados pela ordem

vigente (30). O trabalho arqueológico em

Palmares, embora ainda muito inicial, já de-

monstraque,apenasapartirdacerâmica,pode

supor-se que ali conviviam pessoas de diver-

sas origens étnicas e culturais. Este caráter

NOTAS

1 O nome “república”, utilizado nos documentos do século XVII, é uma tradução, ao vernáculo, do termo latino então corrente, res publica,

usado para designar qualquer Estado; cf. Édison Carneiro, O Quilombo de Palmares, São Paulo, 1988, p. 33. Termos de origem

africana, como mocambo e quilombo, foram introduzidos posteriormente, em geral com conotações pejorativas. Nos documentos que

se referem a Palmares, o assentamento rebelde é chamado de mocambo, “esconderijo”, segundo R. P. Kent: “Palmares: an African

State in Brazil”, in R. Price (org.), Maroon Societies, Baltimore, 1979, p.174.

2 Ver o volume organizado por Orser: Historical Archaeology on Southern Plantations and Farms, Ann Arbor, 1990, com bibliografia

anterior.

3 Obtivemos fundos da Illinois State University, National Geographic Society, National Science Foundation, Joint Committe on Latin

American Studies of the Social Science Research Council, American Council of Learned Societies, National Endowment for the

Humanities, Ford Foundation e apoio institucional do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas, Museu

Théo Brandão (Maceió), da prefeitura de União dos Palmares e do estado de Alagoas; a participação, na etapa de campo, de Michael

Rowlands foi financiada pelo British Research Council.

4 A localização dos outros mocambos ou aldeias não é segura, como fica claro ao compararmos os mapas apresentados por Décio Freitas

(Palmares: a Guerra dos Escravos, Porto Alegre, 1984) e por Zezito de Araújo (Serra da Barriga: Exposição de Motivos para o

Tombamento, Maceió, 1985).

5 Kent (op.cit., pp.180-1) relaciona os nomes Aqualtene, Dombrabanga, Zumbi, Andalaquituche a idiomas bantus; Subupira e Tabocas

são topônimos tupis, segundo Teodoro Sampaio, em seu dicionário O Tupi na Geografia Nacional (São Paulo, 1987); a capital, Macaco,

conhecida nos documentos da época como Oiteiro da Barriga (hoje, Serra da Barriga), pode ser português ou uma má interpretação

do termo bantu mococo; Amaro é de origem portuguesa.

6 A Serra da Barriga localiza-se, aproximadamente, a 9 graus 10’00" sul e 36 graus 05’00" oeste, medindo cerca de 4.000 m de leste

a oeste e 500 m a 1.000 m de norte a sul. A altitude varia de 150m a 560m acima do nível do mar. Cf. Charles E. Orser Jr., In Search

of Zumbi: Preliminary Archaeological Research at the Serra da Barriga, State of Alagoas, Brazil, Normal, Illinois State University, 1992,

pp.14-5 et passim.

7 Sempre levando em conta que “toda sociedade deixa registros que procuram apresentar suas próprias visões e respostas que se

ajustem a um ambiente político específico”, segundo John Thornton (“The Correspondence of the Kongo Kings, 1614-35, Problems of

Internal Written Evidence on a Central African Kingdom”, in Paideuma, 33, 1987, p. 420).

8 Gaspar Barleus, em seu História dos Feitos Recentemente Practicados Durante Oito Anos no Brasil (Belo Horizonte, 1974 [original-

mente publicado em 1647], p. 253), refere-se a que “certo Bartolomeu Lintz vivera entre eles para que, depois de ficar-lhes conhecendo

os lugares e o modo de vida, atraiçoasse os antigos companheiros”.

9 É difícil avaliar a veracidade desses números, que poderiam estar inflados. De qualquer forma, dos 31 quilombolas capturados, sete

eram índios e alguns crianças mulatas.

multiétnico deriva, em parte, da situação his-

tóricaeestratégicadePalmares.Osquilombos

estabeleceram-se em uma região circundada

por nativos, a oeste, por moradores e fazen-

deiros, na costa e, entre 1630 e 1654, os ho-

landeses a nordeste. Os mocambos sobrevi-

veram não apenas em confronto com esses

gruposcomo,necessariamente,eminteração.

Na verdade, faziam parte de um contexto in-

ternacional ainda mais amplo, pois a própria

escravidão colonial era o resultado do capita-

lismo mercantil europeu (31).

A continuidade do trabalho arqueológico

na Serra da Barriga, prevista para os próxi-

mos anos, permitirá passar das prospeções,

efetuadas nas duas primeiras etapas de cam-

po, para escavações. Os primeiros resultados

indicam que há ainda muito a fazer, mas as

perspectivas são, também, bastante amplas.

OinteresseporPalmares,tantonoBrasilcomo

no exterior, tem sido acentuado, em parte

graçasàsprospeçõesarqueológicas(32).Seu

prosseguimento deverá trazer dados inéditos

que permitam repensar esse grande Estado

rebelde (33).](https://image.slidesharecdn.com/01-funari-150904205343-lva1-app6891/85/01-funari-7-320.jpg)