Presentation anne-morillon-brest-juin2017

- 1. (Re)connaissance Immigration et immigré.e.s en France Anne Morillon Sociologue TOPIK (Collectif de Recherche et d’Intervention en sciences humaines et sociales)

- 2. Connaître pour reconnaître… Une représentation de la nation française peu favorable à la (re)connaissance du phénomène migratoire : • Processus engagé depuis l’Ancien régime pour uniformiser sur un plan politique, culturel et linguistique les territoires de France ; • Les groupes culturels et linguistiques, les minorités ethniques et religieuses en tant que tels ne sont ainsi pas reconnus par la République ; • Prise en compte uniquement de l’individu, le citoyen, et principe d’égalité ; • Face à la pluralité des populations internes à la nation ou extérieures : projet assimilationniste : l’étranger en tant qu’étranger disparaît pour se fondre dans la « communauté des citoyens » (tout comme les minorités dites régionales) ; La société française finit par oublier – ou ne pas voir tout simplement – qu’au fil du temps sa population s’est formée pour une part assez importante d’étrangers. Or les démographes nous informent qu’un Français sur quatre est issu de l’immigration.

- 3. La physionomie de l’immigration a priori peu favorable à sa (re)connaissance même si… • Jusqu’au début des années 1970, le travail est le principal facteur d’immigration en France (présence perçue comme provisoire) (sans oublier pour autant les nombreux exilés politiques dès le milieu 19e siècle et première moitié du 20e siècle) ; • La perception du caractère provisoire de cette immigration (idée qui arrange tout le monde) n’incite pas à considérer le phénomène migratoire comme structurel ; • Mais, la suspension (provisoire et définitive en réalité) de l’immigration de travail (massive) en 1974 (1er choc pétrolier) fixe paradoxalement cette immigration (allers et retours devenus quasi impossibles par le durcissement de la législation) ; • L’organisation du regroupement familial (CEDH 1950 ratifiée en 1974 ; art. 8 « droit de vivre en famille ») en 1975-76 contribue largement à l’inscription durable des immigrés dans la société française (même si à cette époque, pas d’anticipation / pas de conscience de cela d’où de nombreux problèmes) ; Connaître pour reconnaître…

- 4. • A cela s’ajoute le développement de l’accueil des réfugiés (venus d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine, puis d’Afrique centrale, d’Europe de l’Est, etc.) dont la présence en France n’est pas a priori pensée comme provisoire ; Tout cela remet en cause l’idée que l’immigration se limite à une main- d’œuvre non qualifiée, masculine et provisoire (strictement dépendante des besoins de l’économie nationale) qui n’aurait pas de place dans l’histoire de la société française. Enfin un contexte politique très défavorable à la (re)connaissance de l’immigration en France • A la même période (début des années 1980), politisation de la question de l’immigration, liée notamment à l’arrivée du FN sur l’échiquier politique français et la fin d’un consensus sur l’impératif migratoire (contexte d’après-guerre) ; • Une idée commence à faire son chemin : « les immigrés prennent notre travail, notre pain, nos logements et nos femmes. Sont à l’origine de tous les problèmes de la société française ; Il faut qu’ils s’en aillent » ; Connaître pour reconnaître…

- 5. Connaître… Les premiers travaux historiques • L’historien Gérard Noiriel est l’un des tout premiers à s’intéresser aux apports de l’immigration à la vie démographique, économique, sociale et culturelle du pays (dans les années 1980, sa thèse Le creuset français publiée au début des années 1990) ; • Il explique aussi en creux pourquoi l’immigration est l’angle mort du récit national (cf. ce qui précède) ; • D’autres lui emboitent le pas ; • Notamment vaste appel à projet « Histoire et mémoire des immigrations en région » porté par la CNHI (aujourd’hui musée nationale de l’immigration) et l’Acsé (Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) au milieu des années 2000 concerne toutes les régions françaises et permet de développer les connaissances sur le sujet et notamment d’enrichir l’exposition permanente de la CNHI.

- 6. Des initiatives mémorielles institutionnelles et associatives pour changer le regard sur l’immigration stigmatisée depuis les années 1980 Au plan national : • Rapport de préfiguration d’un centre national de l’histoire et des cultures de l’immigration remis par Driss El Yazami et Rémy Schwartz au Premier ministre le 22 nov. 2001 ; • Création de la CNHI / musée national de l’histoire de l’immigration en 2007 (inaugurée en 2014) ; Au plan régional, exemples : • Film documentaire sur les vieux migrants par l’Office des retraités de Brest (années 2010) ; • Exposition Migrations (musée de Bretagne / Topik) 2013 (Rennes, Brest, Saint-Brieuc) ; • L’encyclopédie des migrants (Age de la tortue) 2014-2017 ; • Exposition Regards de migrants (bibliothèque municipale de Nantes) du 20 oct. 2017 au 10 fév. 2018

- 7. (Re)-connaître le phénomène migratoire, c’est notamment mettre en avant les apports de l’immigration à la société française contemporaine : Démographique : déclin démographique à la fin du 19e siècle, accentué par les pertes de la Première Guerre mondiale comblé en partie par les populations immigrées. Entre 1886 et 1986, l’apport démographique de l’immigration en France évalué entre 4 et 11 millions de personnes. Elle permit un rééquilibrage de la population en termes de sex-ratios et d’âge (rajeunissement de la population). De 1872 à 1927, la moitié de l’accroissement de la population est due aux immigrés et à leurs descendants, et pour la seule période de l’entre-deux-guerres, leur part atteint les ¾. Culturel : dans tous les domaines artistiques, scientifiques, sportifs, politiques, des figures marquantes sont issues de l’immigration. Elles ont souvent influencé la société française (cuisine, arts, architecture, etc.).

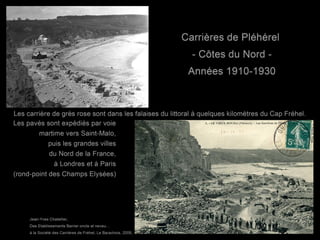

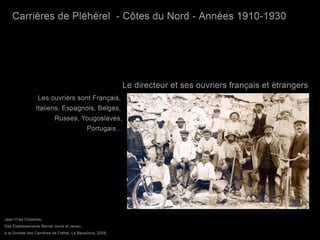

- 8. Economique : recrutement principalement dans l’industrie. L’immigration permet de rattraper le retard économique français. L’appel aux travailleurs étrangers a été particulièrement soutenu après les deux guerres mondiales pour reconstruire le pays et relancer la machine économique, particulièrement entre 1955 et 1975 (réalisation des grands travaux d’équipement du pays (routes, logements), production des diverses industries de transformation (chimie, cimenterie, sidérurgie, verrerie, etc.) et de consommation à partir des années 1960 (automobile, électroménager, etc.). Social : l’immigration fonctionne sur le modèle d’une « sélection par le bas ». Les immigrés occupent les places délaissées par les Français qui peuvent réaliser leurs aspirations d’ascension sociale. Assignés aux emplois les moins valorisés et les plus ingrats, les immigrés ont en même temps endossé le statut social correspondant (tendance lourde à la prolétarisation des immigrés).

- 16. Prendre le contre-pieds d’un discours stigmatisant en montrant les apports de l’immigration tout en (re)affirmant : La responsabilité des Etats européens, de la France en particulier, à respecter ses engagements internationaux et européens (convention de Genève, CEDH, CIDE, etc.) ; L’égale dignité de tous et de chacun : migrants, étrangers, réfugiés, Français, Français d’origine…, non migrants... Ce qui suppose l’égalité (pas seulement formelle) quels que soient le statut, le diplôme, les “compétences et autres talents...” ; L’importance de rendre visible et de reconnaître la place des immigrés dans l’histoire de la société française contemporaine au-delà des contributions exceptionnelles.