Sociologies Innovation08 09

- 1. Approches des techniques et de de l’innovation Master Information-Communication 2ème année 2008-2009 Alexandre Serres URFIST Rennes

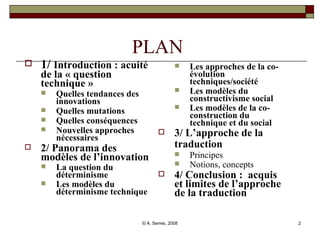

- 2. PLAN 1/ Introduction : acuité de la « question technique » Quelles tendances des innovations Quelles mutations Quelles conséquences Nouvelles approches nécessaires 2/ Panorama des modèles de l’innovation La question du déterminisme Les modèles du déterminisme technique Les approches de la co-évolution techniques/société Les modèles du constructivisme social Les modèles de la co-construction du technique et du social 3/ L’approche de la traduction Principes Notions, concepts 4/ Conclusion : acquis et limites de l’approche de la traduction

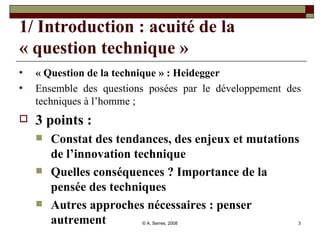

- 3. 1/ Introduction : acuité de la « question technique » « Question de la technique » : Heidegger Ensemble des questions posées par le développement des techniques à l’homme ; 3 points : Constat des tendances, des enjeux et mutations de l’innovation technique Quelles conséquences ? Importance de la pensée des techniques Autres approches nécessaires : penser autrement

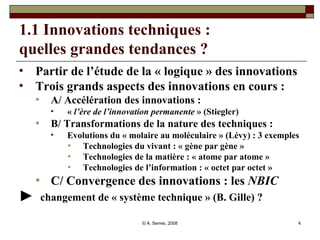

- 4. 1.1 Innovations techniques : quelles grandes tendances ? Partir de l’étude de la « logique » des innovations Trois grands aspects des innovations en cours : A/ Accélération des innovations : « l’ère de l’innovation permanente » (Stiegler) B/ Transformations de la nature des techniques : Evolutions du « molaire au moléculaire » (Lévy) : 3 exemples Technologies du vivant : « gène par gène » Technologies de la matière : « atome par atome » Technologies de l’information : « octet par octet » C/ Convergence des innovations : les NBIC ► changement de « système technique » (B. Gille) ?

- 5. 1.2 Innovations techniques : quelles mutations ? Ancienneté du constat : « la technique est ce qui transforme inlassablement le monde et l’homme afin de les approprier l’un à l’autre . » (Antoine Picon) Profondeur, diversité des mutations dues aux techniques Nouveaux rapports : à l’avenir : « crise de l’avenir », incertitude… au temps : pression du temps réel, vitesse… Crise de la représentation politique Crise de l’école Crise des médiations… à l’espace : déterritorialisation, mondialisation, géolocalisation, traçabilité, mondes virtuels… au corps : artificialisation, prothèses…

- 6. 1.2 Innovations techniques : quelles mutations ? Nouveaux rapports : Au savoir : éclatement des lieux du savoir… Sociaux : télé-travail, etc. Au politique : blogs, réseaux sociaux… Poursuite de « l'externalisation » de la mémoire dans les dispositifs machiniques : Identités numériques, démultiplication des identités, ubiquité Assistants cognitifs Objets comme extension de nous-mêmes Disparition de frontières traditionnelles : naturel/artificiel, mécanique/organique, numérique/physique Période de « rupture civilisationnelle » ? (Stiegler)

- 7. 1.3 Innovations techniques : quelles conséquences ? Trois remarques : Crise de la croyance dans le progrès scientifique : Nouvelles peurs… Insuffisance, pauvreté de la culture technique Difficultés à penser les évolutions, à suivre les innovations… Triple nécessité : Débattre sur les technosciences, s’emparer des questions techniques : Cf les OGM, les conférences citoyennes… Développer la culture technique et scientifique Repenser les modèles de l’innovation, clarifier nos représentation du « fait technique »

- 8. 1.4 Nécessité de nouvelles approches de la technique Derrière les questions posées par l’innovation, la question de la causalité technique dans différents champs : Comment penser les rapports technique/culture, technique/social, technique/civilisation…? > question du déterminisme La double impasse : Discours de la « technophobie » : Heidegger, Ellul, Virilio… Vision « essentialiste » de la technique Discours « techniciste », émerveillé : cf certains discours sur Internet « Approches de la médiation » : Pas « d’autonomie » de la technique, pas de séparation hommes/techniques Refus du déterminisme : techniques conditionnent mais ne déterminent pas > Simondon, Leroi-Gourhan, Derrida, Debray, Michel Serres, Pierre Lévy, Bernard Stiegler, Bruno Latour…

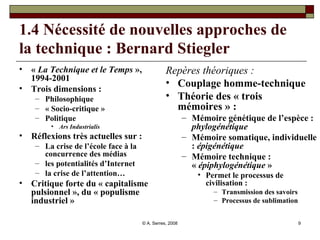

- 9. 1.4 Nécessité de nouvelles approches de la technique : Bernard Stiegler « La Technique et le Temps », 1994-2001 Trois dimensions : Philosophique « Socio-critique » Politique Ars Industrialis Réflexions très actuelles sur : La crise de l’école face à la concurrence des médias les potentialités d’Internet la crise de l’attention… Critique forte du « capitalisme pulsionnel », du « populisme industriel » Repères théoriques : Couplage homme-technique Théorie des « trois mémoires » : Mémoire génétique de l’espèce : phylogénétique Mémoire somatique, individuelle : épigénétique Mémoire technique : « épiphylogénétique » Permet le processus de civilisation : Transmission des savoirs Processus de sublimation

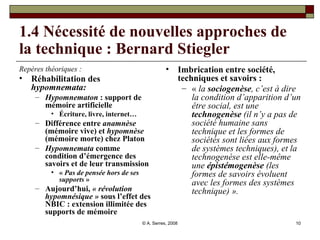

- 10. 1.4 Nécessité de nouvelles approches de la technique : Bernard Stiegler Repères théoriques : Réhabilitation des hypomnemata: Hypomnematon : support de mémoire artificielle Écriture, livre, internet… Différence entre anamnèse (mémoire vive) et hypomnèse (mémoire morte) chez Platon Hypomnemata comme condition d’émergence des savoirs et de leur transmission « Pas de pensée hors de ses supports » Aujourd’hui, « révolution hypomnésique » sous l’effet des NBIC : extension illimitée des supports de mémoire Imbrication entre société, techniques et savoirs : « la sociogenèse , c’est à dire la condition d’apparition d’un être social, est une technogenèse (il n’y a pas de société humaine sans technique et les formes de sociétés sont liées aux formes de systèmes techniques), et la technogenèse est elle-même une épistémogenèse (les formes de savoirs évoluent avec les formes des systèmes technique) ».

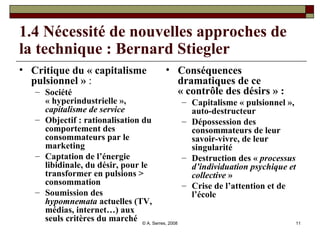

- 11. 1.4 Nécessité de nouvelles approches de la technique : Bernard Stiegler Critique du « capitalisme pulsionnel » : Société « hyperindustrielle », capitalisme de service Objectif : rationalisation du comportement des consommateurs par le marketing Captation de l’énergie libidinale, du désir, pour le transformer en pulsions > consommation Soumission des hypomnemata actuelles (TV, médias, internet…) aux seuls critères du marché Conséquences dramatiques de ce « contrôle des désirs » : Capitalisme « pulsionnel », auto-destructeur Dépossession des consommateurs de leur savoir-vivre, de leur singularité Destruction des « processus d’individuation psychique et collective » Crise de l’attention et de l’école

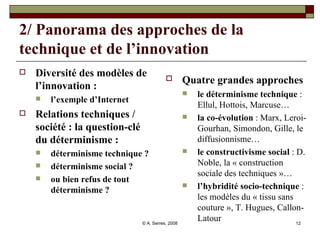

- 12. 2/ Panorama des approches de la technique et de l’innovation Diversité des modèles de l’innovation : l’exemple d’Internet Relations techniques / société : la question-clé du déterminisme : déterminisme technique ? déterminisme social ? ou bien refus de tout déterminisme ? Quatre grandes approches le déterminisme technique : Ellul, Hottois, Marcuse… la co-évolution : Marx, Leroi-Gourhan, Simondon, Gille, le diffusionnisme… le constructivisme social : D. Noble, la « construction sociale des techniques »… l’hybridité socio-technique : les modèles du « tissu sans couture », T. Hugues, Callon-Latour

- 13. 2.1 Les approches du déterminisme technique « La » T echnique La Société

- 14. 2.1 Les approches du déterminisme technique Quels penseurs ? Courant traditionnel de la pensée des techniques surtout des philosophes : Jacques Ellul, Gilbert Hottois, Herbert Marcuse ... dans la lignée de Heidegger . Quels postulats ? changement technique : indépendant de la société autonomisation de la technique ; force détachée du devenir humain technique provoque et détermine le changement social Quelle vision de la technique ? critique radicale de la culture technicienne vision « essentialiste » de « La Technique »

- 15. 2.1 Les approches du déterminisme technique Pour le déterminisme technique, deux conceptions à combattre : l’idée de la neutralité de la technique mythe de « l’inventeur génial » : inventions techniques inévitables Influence du modèle du déterminisme technique : impact philosophique fort dans la pensée contemporaine influence idéologique Limites : déterminisme technique rejeté par les sociologues : vision essentialiste de la technique : pas de place pour l’observation des processus d’innovation Séparation radicale du social et des techniques impasse intellectuelle et politique : choix techniques déjà faits, élimination de l’incertitude...

- 16. 2.2 Approches de la co-évolution techniques/société techniques société

- 17. 2.2 Approches de la co-évolution techniques/société Quels penseurs ? des philosophes : Karl Marx, Gilbert Simondon… un préhistorien : André Leroi-Gourhan des historiens : Bertrand Gille, Lewis Mumford des sociologues du travail : Georges Friedmann, Pierre Naville, Alain Touraine le mouvement STS (Sciences Technologies Société)… > ensemble diversifié et riche Quels postulats communs ? les techniques influent sur la société et en retour sont influencées par elle penser les deux en interaction, en co-évolution Différentes visions de la technique

- 18. 2.2.1 Approches de la co-évolution : André Leroi-Gourhan Comment naissent les techniques et l’homme ? « Le Geste et la Parole ». 2 tomes, 1964-1965 Co-évolution entre biologie et technologie : co-évolution entre cortex et silex, entre main et langage « L’homme s’invente dans la technique en inventant l’outil » l’outil comme prolongement de l’homme, la technique comme « processus d’extériorisation » Perspective anthropologique du développement des techniques Pas de modèle de l’innovation, mais réflexion globale sur les rapports hommes-techniques Théorie de l’évolution technique: concept de « tendance technique » Grande influence sur la pensée des techniques et les approches de la « médiation »

- 19. 2.2.2 Approches de la co-évolution : Gilbert Simondon Comment évoluent les objets techniques ? “ Mode d’existence des objets techniques ”, 1958 Philosophie de la technique à partir de la technicité Réhabilitation de la culture technique Théorie des trois stades de l’évolution technique : les « éléments » techniques: outils, instruments de mesure, <18ème... les « individus » techniques : machines du 19ème les « ensemble » techniques : machineries, réseaux… Concept de « processus de concrétisation des objets techniques » : logique interne aux objets techniques, tendance à l’intégration des fonctions, à la complexification du schème initial ; exemple de l’ordinateur

- 20. 2.2.3 Approches de la co-évolution : le « modèle de la diffusion » Comment se diffusent les techniques dans la société ? Sociologue américain Everett Rogers, années 1940-60 Caractéristiques du modèle : “ boîte noire ” de l’objet technique fermée diffusion des techniques selon leurs propriétés intrinsèques innovation technique : bonne en soi adoption des techniques par contagion Quelle vision de la technique ? co-évolution technique /social. Mais : raisons du succès : qualités techniques de l’objet raisons de l’échec : résistances sociales primauté de la technique sur le social coupure technique/société Quelle influence ? très grande influence > 60’s un modèle daté pour les sociologues

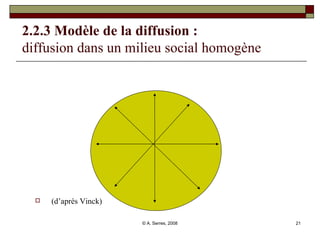

- 21. 2.2.3 Modèle de la diffusion : diffusion dans un milieu social homogène (d’après Vinck)

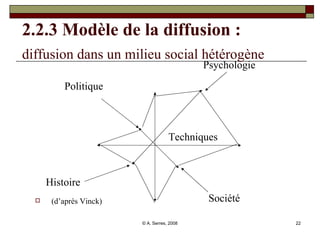

- 22. 2.2.3 Modèle de la diffusion : diffusion dans un milieu social hétérogène (d’après Vinck) Politique Psychologie Société Histoire Techniques

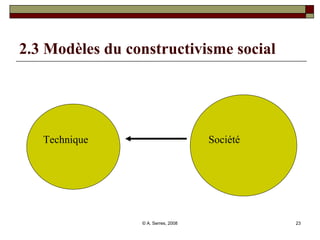

- 23. 2.3 Modèles du constructivisme social Société Technique

- 24. 2.3 Modèles du constructivisme social Quels représentants ? Plusieurs écoles sociologiques Trois approches particulières: la « variabilité sociale » de l’innovation David Noble et la « technique comme du social matérialisé » le modèle “ SCOT/TCOS ” ( Social Construction Of Technology/Technical Construction Of Society ) Quels postulats communs ? l’innovation est un processus éminemment social la société intervient et conditionne les choix techniques Conception de la technique : vision opposée au déterminisme technique proximité avec les approches de la co-évolution > mais prééminence du social

- 25. 2.3.1 Les modèles du constructivisme social La « variabilité sociale de l ’innovation » : Marc Maurice, 1989 variation de l ’innovation selon les pays et les contextes sociétaux : structuration des réseaux de coopération et d ’échanges : Allemagne : institution de l’apprentissage France : hiérarchisation Japon : dynamique d ’innovation, mobilité > question des composants culturels de l ’innovation La technique comme « matérialisation des rapports sociaux » : les techniques traduisent des représentations, des rapports sociaux cf nucléaire, Airbus études féministes des techniques: place des femmes dans l ’innovation comment techniques expriment rapports hommes-femmes comment relations H/F conditionnent les choix techniques

- 26. 2.3.2 Les modèles du constructivisme social : D. Noble Etude du sociologue américain David Noble sur l’automatisation et les MCON (Machines-Outils à Commande Numérique) ; années 50, MIT Comment les choix techniques résultent des intérêts et des rapports des groupes sociaux: pourquoi le choix du numérique, par rapport à l’analogique, pour les machines-outils ? raisons sociales (et non techniques ou économiques) exigences de l ’armée de l’air représentations des ingénieurs : prestige du numérique possibilités de contrôle du travail ouvrier par direction Importance de l’étude de Noble : nouvelle conception de l’innovation : continuité entre conception et diffusion de l’innovation Limites de l’étude

- 27. 2.3.3 Le constructivisme social : le modèle « SCOT/TCOS » Années 70 ; influence du courant relativiste de sociologie des sciences Deux écoles : sociologues anglais : Trevor Pinch et Wiebe Bijker Modèle SCOT : Social Construction Of Technology sociologues néerlandais : Modèle TCOS : Technical Construction Of Society > dualité des relations technique/société Conception de la technique : technique totalement socialisée, « diluée » dans le social aucune causalité technique Conception de l ’innovation : pas de séparation entre concepteurs et usagers flexibilité, variation de l ’innovation schéma non-linéaire de l ’innovation > importance des controverses

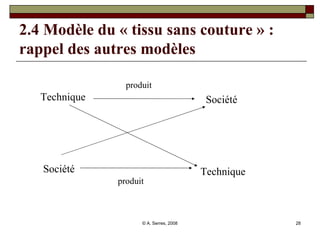

- 28. 2.4 Modèle du « tissu sans couture » : rappel des autres modèles Technique Société Société Technique produit produit

- 29. 2.4 Modèle du « tissu sans couture » société techniques « hybrides » sociotechniques

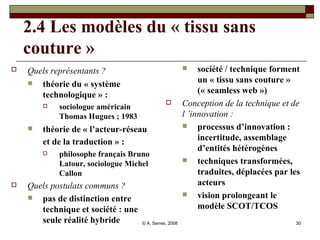

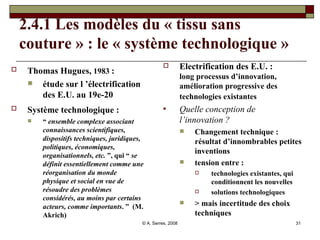

- 30. 2.4 Les modèles du « tissu sans couture » Quels représentants ? théorie du « système technologique » : sociologue américain Thomas Hugues ; 1983 théorie de « l’acteur-réseau et de la traduction » : philosophe français Bruno Latour, sociologue Michel Callon Quels postulats communs ? pas de distinction entre technique et société : une seule réalité hybride société / technique forment un « tissu sans couture » (« seamless web ») Conception de la technique et de l ’innovation : processus d’innovation : incertitude, assemblage d’entités hétérogènes techniques transformées, traduites, déplacées par les acteurs vision prolongeant le modèle SCOT/TCOS

- 31. 2.4.1 Les modèles du « tissu sans couture » : le « système technologique » Thomas Hugues, 1983 : étude sur l ’électrification des E.U. au 19e-20 Système technologique : “ ensemble complexe associant connaissances scientifiques, dispositifs techniques, juridiques, politiques, économiques, organisationnels, etc. ”, qui “ se définit essentiellement comme une réorganisation du monde physique et social en vue de résoudre des problèmes considérés, au moins par certains acteurs, comme importants . ” (M. Akrich) Electrification des E.U. : long processus d’innovation, amélioration progressive des technologies existantes Quelle conception de l’innovation ? Changement technique : résultat d’innombrables petites inventions tension entre : technologies existantes, qui conditionnent les nouvelles solutions technologiques > mais incertitude des choix techniques

- 32. 2.4.1 Les modèles du « tissu sans couture » : le « système technologique » Notions et démarche du « système technologique »: problème à résoudre : technique, économique, social.. : pas de distinction expressions militaires de « front du développement technologique » et de « saillant réverse » : résistance dans la ligne de front, retrait équivalent d’un « problème critique », de « goulot d’étranglement » Mais incertitudes des processus,, hétérogénéité des intérêts et des représentations des acteurs… Changement technologique inséparable de la société : réseau électrique américain indissociable de la société américaine société américaine indissociable du réseau électrique Intrications fines, multiples, locales, hétérogènes… entre techniques et social

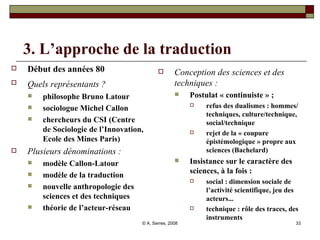

- 33. 3. L’approche de la traduction Début des années 80 Quels représentants ? philosophe Bruno Latour sociologue Michel Callon chercheurs du CSI (Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole des Mines Paris) Plusieurs dénominations : modèle Callon-Latour modèle de la traduction nouvelle anthropologie des sciences et des techniques théorie de l’acteur-réseau Conception des sciences et des techniques : Postulat « continuiste » ; refus des dualismes : hommes/ techniques, culture/technique, social/technique rejet de la « coupure épistémologique » propre aux sciences (Bachelard) Insistance sur le caractère des sciences, à la fois : social : dimension sociale de l’activité scientifique, jeu des acteurs... technique : rôle des traces, des instruments

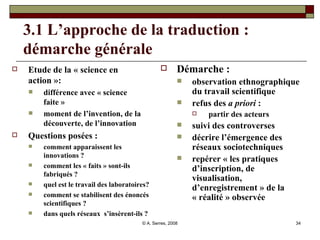

- 34. 3.1 L’approche de la traduction : démarche générale Etude de la « science en action »: différence avec « science faite » moment de l’invention, de la découverte, de l’innovation Questions posées : comment apparaissent les innovations ? comment les « faits » sont-ils fabriqués ? quel est le travail des laboratoires? comment se stabilisent des énoncés scientifiques ? dans quels réseaux s’insèrent-ils ? Démarche : observation ethnographique du travail scientifique refus des a priori : partir des acteurs suivi des controverses décrire l’émergence des réseaux sociotechniques repérer « les pratiques d’inscription, de visualisation, d’enregistrement » de la « réalité » observée

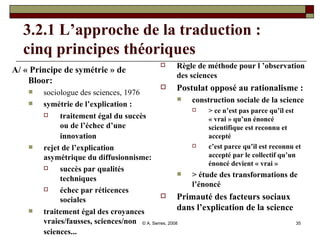

- 35. 3.2.1 L’approche de la traduction : cinq principes théoriques A/ « Principe de symétrie » de Bloor: sociologue des sciences, 1976 symétrie de l’explication : traitement égal du succès ou de l’échec d’une innovation rejet de l’explication asymétrique du diffusionnisme: succès par qualités techniques échec par réticences sociales traitement égal des croyances vraies/fausses, sciences/non sciences... Règle de méthode pour l ’observation des sciences Postulat opposé au rationalisme : construction sociale de la science > ce n’est pas parce qu’il est « vrai » qu’un énoncé scientifique est reconnu et accepté c’est parce qu’il est reconnu et accepté par le collectif qu’un énoncé devient « vrai » > étude des transformations de l’énoncé Primauté des facteurs sociaux dans l’explication de la science

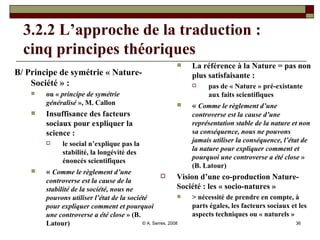

- 36. 3.2.2 L’approche de la traduction : cinq principes théoriques B/ Principe de symétrie « Nature-Société » : ou « principe de symétrie généralisé », M. Callon Insuffisance des facteurs sociaux pour expliquer la science : le social n’explique pas la stabilité, la longévité des énoncés scientifiques « Comme le règlement d’une controverse est la cause de la stabilité de la société, nous ne pouvons utiliser l’état de la société pour expliquer comment et pourquoi une controverse a été close » (B. Latour) La référence à la Nature = pas non plus satisfaisante : pas de « Nature » pré-existante aux faits scientifiques « Comme le règlement d’une controverse est la cause d’une représentation stable de la nature et non sa conséquence, nous ne pouvons jamais utiliser la conséquence, l’état de la nature pour expliquer comment et pourquoi une controverse a été close » (B. Latour) Vision d’une co-production Nature-Société : les « socio-natures » > nécessité de prendre en compte, à parts égales, les facteurs sociaux et les aspects techniques ou « naturels »

- 37. 3.2.3 L’approche de la traduction : cinq principes théoriques C/ Principe d’agnosticisme dans le traitement des discours : pas de jugement sur le discours et les actions des acteurs de l’innovation, qu’ils concernent la nature ou la société droit à la controverse sur la société reconnu aux chercheurs pas de point de vue privilégié neutralité totale dans la prise en compte du discours (arguments, textes, points de vue…) des différents acteurs Enregistrer les incertitudes sur l’identité des entités en présence : dans une innovation, discussion permanente sur l ’identité, la nature, la taille, les activités… des différentes « entités » concernées (humains, non-humains…) respect de cette indécision, de cette incertitude par l’observateur > posture de neutralité totale, « d’effacement ethnographique » du chercheur

- 38. 3.2.4 L’approche de la traduction : cinq principes théoriques D/ Principe de symétrie Humains-Non Humains : dans sociologie traditionnelle, pas de prise en compte des entités non humaines : objets, êtres vivants, écrits... Pour Callon-Latour, chercheurs = porte-paroles des entités non humaines (virus, prions, ordinateurs…) travail scientifique : travail de capture, de définition, de déplacement, d’association… de multiples entités non-humaines Règle méthodologique et non vision naturaliste : dans un processus d’innovation, observation et prise en compte des non-humains, à parts égales avec les humains reconstitution des réseaux hybrides reliant humains et non-humains Catégorie fondamentale de l’approche de la traduction : l’hétérogénéité des composants de l’innovation

- 39. 3.2.5 L’approche de la traduction : cinq principes théoriques E/ Principe de suivi des circonstances, des associations et des déplacements : dans le travail scientifique, importance cruciale des circonstances, des contingences, des situations, des négociations... Processus d’innovation = non linéaire, non prévisible, incertain Règle méthodologique essentielle: suivre les acteurs, humains et non humains, dans leurs déplacements, leurs interactions… posture de neutralité du chercheur Pour appliquer ce principe : pas de grille a priori : partir des catégories utilisées par les acteurs, de leurs définitions… > principe d’agnosticisme Catégorie fondamentale : l’incertitude des processus d ’innovation > observateur doit rendre compte, retracer cette incertitude originelle

- 40. 3.3.1 Principales notions : la notion de « traduction » Notion de base, qui sous-tend la nouvelle anthropologie des sciences O rigines : philosophie des sciences de Michel Serres définie par M. Callon, en 1976 Définitions générales : “ mécanisme par lequel un monde social et naturel se met progressivement en forme et se stabilise ” (Callon) “ opération par laquelle des éléments divers sont captés et articulés dans un système d’interdépendances, et éventuellement amenés à agir comme un ensemble intégré dont les forces, au lieu de se neutraliser, convergent dans un même sens en s’appuyant les unes sur les autres. ” (Latour cité par Quéré) Notion de traduction exprime le passage graduel « des négociations locales entre micro-acteurs à des jeux plus stabilisés de macro-acteurs » C omplexité de la notion, qui désigne : l’ensemble d’un processus d’innovation technique l’activité scientifique tout processus d’émergence d’une réalité nouvelle > notion de « processus de traduction » : identification de différentes étapes Processus de mise en réseau d’entités hétérogènes

- 41. 3.3.1 L’approche de la traduction : la notion de « traduction » Double sens de la traduction : sens linguistique : traduire ce que veulent les autres acteurs, s’ériger en porte-parole sens géométrique : translation : déplacer ces acteurs, reconfigurer leurs réseaux Processus de traduction : ensemble des opérations menées par un chercheur pour : définir un nouveau problème, un nouveau territoire intéresser les autres acteurs et actants à son projet les détourner de leurs propres objectifs pour les amener vers le sien « recruter » les autres entités et les arrimer à son projet faire émerger une nouvelle réalité, un nouvel objet technique… > processus de mise en réseau progressive de toutes les entités participant à une innovation, ensemble des opérations de détournement, captation, négociations…

- 42. 3.3.2 Notion d’intermédiaire Processus d’innovation = processus d’association d’entités hétérogènes : humains, non humains… Résultat d’innombrables interactions entre des acteurs et actants Interactions matérialisées dans des intermédiaires Intermédiaires : tous les composants de l’innovation, permettant d’assurer, de matérialiser les relations entre les acteurs 4 catégories d’intermédiaires : textes et inscriptions : articles, « inscriptions », traces de l’activité scientifique (cartes, images, formules…) > rôle-clé des inscriptions artefacts (non-humains) : machines, instruments, objets techniques… humains et leurs compétences monnaie, crédits Deux caractéristiques des intermédiaires : hybridité réticularité Cf les textes scientifiques

- 43. 3.3.2 Notions d’acteur et d’actant Actant : emprunté à la sémiotique ; tout ce qui fait avancer l’action toute entité (technique ou non), tout intermédiaire déclencheur d’action Acteur : toute entité pouvant associer d’autres entités > tout intermédiaire peut devenir acteur Distinction acteur/actant : Mécanisme d’attribution de l’action : signature d’un texte, attribution de compétences… Postulats et conséquences de cette conception de l’acteur : Acteurs à géométrie variable : hybridité des acteurs Exemple de la centrale nucléaire, ou de l’ordinateur Pas de distinction ontologique entre acteur et intermédiaire : Seule question : place dans les réseaux constitués, dans les chaînes de traductions Conséquence méthodologique : Observer et suivre les acteurs dans tous leurs déplacements, dans leurs positions dans les réseaux Autre vision des sciences et des techniques, et de la société

- 44. 3.3.2 Notions de réseau et d’acteur-réseau Omniprésence de la notion de réseau dans l’approche de la traduction : Le réseau comme figure théorique de référence Caractérise les autres notions du modèle de la traduction : Intermédiaires = composés ou décrivent des réseaux Acteurs : constitués par leur capacité à tisser des réseaux entre des entités Processus de traduction = processus de mise en réseau Réseaux de la science Aboutissement d’un processus de traduction : nouvelle réalité sociotechnique, monde nouveau : « hybrides », réseau sociotechnique, socio-nature, un acteur-réseau … Notion d’acteur-réseau : Réseau reliant de nombreuses entités réseau devenu lui-même un acteur: une organisation, un objet technique, un thème de recherche…

- 45. 3.4 Les étapes du processus de traduction Quatre étapes du processus de traduction : La problématisation : comment définir une nouvelle réalité hypothétique, délimiter un nouveau champ de recherche, imposer un nouveau projet, identifier de nouveaux acteurs… L’intéressement des alliés : Comment intéresser et détourner les autres vers ses propres objectifs, comment élaborer des « dispositifs d’intéressement » L’enrôlement des alliés : Comment recruter des alliés (H, N-H), leur attribuer et leur faire accepter de nouveaux rôles La mobilisation des alliés : Comment rendre mobiles ces entités, déplacer ces alliés, sélectionner des porte-parole…

- 46. 3.4.1 Les étapes du processus de traduction : la problématisation Première opération de traduction, au début de tout projet Opération de définition, de délimitation : de territoire, de frontières : entre ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas… d’un problème (scientifique ou technique) : comment améliorer le temps d’accès à l’ordinateur d’entités (humains, textes, contenus, êtres…) et de relations entre ces entités « Construction hypothétique » d’un monde Identification d’un acteur à sa problématisation Imbrication totale de toutes les entités d’une problématisation : Notion « d’articulation socio-logique » (Callon) « La problématisation est un mouvement par lequel un acteur cherche à se rendre indispensable à d’autres » : art de se rendre incontournable

- 47. 3.4.2 Les étapes du processus de traduction : l’intéressement des alliés Comment faire « gagner en réalité » la problématisation définie ? renforcer les liens entre les entités de « l’articulation socio-logique » intéresser les autres acteurs et s’en faire des alliés « L’intéressement est l’ensemble des actions par lesquelles une entité s’efforce d’imposer et de stabiliser l’identité des autres acteurs qu’elle a définis par sa problématisation . » (Callon) Intéressement au sens étymologique inter esse : se placer entre, s’interposer Opération d’interposition entre : les autres entités (acteurs H-NH) entre les entités et leurs propres objectifs > défaire les autres réseaux d’alliance et en créer de nouveaux Mise en place de « dispositifs d’intéressement » : très grande diversité des dispositifs d’intéressement : articles scientifiques, dispositifs techniques, crédits, discours… > tous les dispositifs pour convaincre, reconfigurer réseaux de liens…

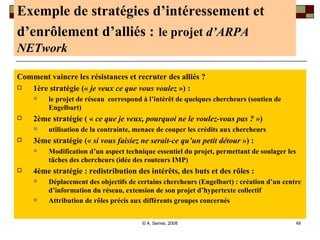

- 48. 3.4.3 Les étapes du processus de traduction : l’enrôlement des alliés Comment stabiliser les nouvelles associations d’entités, créées par les dispositifs d’intéressement ? en attribuant des rôles à ces entités « L’enrôlement désigne le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué à un acteur qui l’accepte. » Pas de rôle pré-établi, rôles des acteurs construits au cours du processus d’innovation Intéressement et enrôlement = deux phases difficilement séparables : « L’enrôlement est un intéressement réussi . » Différentes stratégies d’intéressement et d’enrôlement (Latour) : « je veux ce que vous voulez » : faire correspondre l’objet aux intérêts des acteurs à recruter « ce que je veux, pourquoi ne le voulez-vous pas ? » : détourner les autres vers soi en leur coupant la route « si vous faisiez ne serait-ce qu’un petit détour » : proposer un moyen plus rapide, plus simple pour arriver au but redistribuer les intérêts et les buts

- 49. Exemple de stratégies d’intéressement et d’enrôlement d’alliés : le projet d’ARPA NETwork Comment vaincre les résistances et recruter des alliés ? 1ère stratégie (« je veux ce que vous voulez ») : le projet de réseau correspond à l’intérêt de quelques chercheurs (soutien de Engelbart) 2ème stratégie ( « ce que je veux, pourquoi ne le voulez-vous pas ? ») utilisation de la contrainte, menace de couper les crédits aux chercheurs 3ème stratégie (« si vous faisiez ne serait-ce qu’un petit détour ») : Modification d’un aspect technique essentiel du projet, permettant de soulager les tâches des chercheurs (idée des routeurs IMP) 4ème stratégie : redistribution des intérêts, des buts et des rôles : Déplacement des objectifs de certains chercheurs (Engelbart) : création d’un centre d’information du réseau, extension de son projet d’hypertexte collectif Attribution de rôles précis aux différents groupes concernés

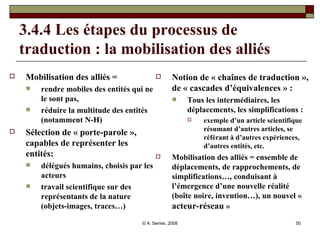

- 50. 3.4.4 Les étapes du processus de traduction : la mobilisation des alliés Mobilisation des alliés = rendre mobiles des entités qui ne le sont pas, réduire la multitude des entités (notamment N-H) Sélection de « porte-parole », capables de représenter les entités: délégués humains, choisis par les acteurs travail scientifique sur des représentants de la nature (objets-images, traces…) Notion de « chaînes de traduction », de « cascades d’équivalences » : Tous les intermédiaires, les déplacements, les simplifications : exemple d’un article scientifique résumant d’autres articles, se référant à d’autres expériences, d’autres entités, etc. Mobilisation des alliés = ensemble de déplacements, de rapprochements, de simplifications…, conduisant à l’émergence d’une nouvelle réalité (boîte noire, invention…), un nouvel « acteur-réseau »

- 51. En guise de conclusion : intérêt et limites de la sociologie de la traduction Quels acquis de l’approche de la traduction ? fécondité théorique et philosophique : Richesse des notions de traduction, d’hybrides… vision renouvelée des sciences et des techniques : Sortie des dualismes stériles Rôle des controverses sociotechniques réhabilitation du rôle des traces et de l’instrumentation scientifique : Approche « médiologique » mise en évidence du caractère social de la science : Dépassement de la « coupure épistémologique » Vision globale des processus techno-scientifiques approche réaliste et pertinente des processus d’innovation technique actuels : Prise en compte de tous les facteurs, tous les composants règles d’observation ethnographique : Neutralité de l’observateur Précision du suivi des acteurs Extension du domaine de l’anthropologie des sciences à la société et à la politique

- 52. En guise de conclusion : intérêt et limites de la sociologie de la traduction Quelles critiques ? vision de l’innovation parfois « machiavélique » : prise en compte insuffisante de la longue durée : Nécessité d’autres approches (Simondon, Gille…) « ignorance » volontaire des contenus scientifiques : Quelles limites ? Difficultés méthodologiques : Pour le suivi des acteurs Pour l’histoire des innovations : impossible observation rétrospective difficultés de traitement des traces de l’innovation

Notes de l'éditeur

- #19: Tendance technique : concept forgé par Leroi-Gourhan pour désigner le mouvement souterrain des lignées techniques, cette logique interne, irrépressible, qui, selon l’anthropologue, conduit « le silex à se munir d’un manche, le ballot traîné sur deux perches à se munir de roues, celles-ci entrainant l’apparition de la manivelle, de la courroie de transmission et de la démultiplication ». On peut relever, dans l’histoire des techniques de communication à distance, le même type de tendance conduisant des messages réduits en signaux de fumée aux signaux optiques du télégraphe de Chappe, puis aux messages codés du télégraphe électrique jusqu’aux messages numériques découpés en paquets sur Internet.

- #43: Sur l’hybridité : pas de définition stable et « pure » des intermédiaires, pas de frontière nette entre eux Réticularité : chaque intermédiaire est un réseau, ou décrit un réseau

- #50: Roberts en 67 : « nous allons construire un réseau et vous allez y participer. Et vous allez connecter vos machines. En vertu de cela, nous allons réduire nos besoins en informatique » «Afin que vous compreniez, nous ne vous achèterons aucun nouvel ordinateur tant que vous n’aurez pas utilisé toutes les ressources du réseau»