128-Texto del artículo-184-1-10-20141110 (1).pdf

- 1. APUNTES SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO __________ CUAUHTÉMOC VALDÉS·OLMEDO Acr., Lrc,EN MuY> _ VaJdét'()hncdo C. Apuntes sobre el ñaancímíento de la salud en México. Salud PubUca Me. 1988; 30: 816·826 RESUMEN: En este articulo se hace un breve análisis de las principa- les fuentes financieras de los servicios públicos y priva- dos de salud en México, de sus virtudes y sus limitaciones. También se describe la evolución del gasto público en materia de salud en /os últimos diez años y se eoneluye con algunas reflexiones sobre la posible situación finan- ciera en el futuro del Sector Salud. Finalmente, el autor propone algunas medidas para ampliar la cobertura de /os servicios de salud y para elevar la calidad de dichos servicios. Palabras clave: servícícs de salud, costo de la atención a la salud, financiamiento, plancación de la salud Valdés-Olmcdo C. Notes on f"mancia1rescurces for hcalth in Memo. Salud Publica Mex 1988; 30: 815·826 ABSTRACT: This paper discusses the main financial sources of publie and priva te health serviees in Mexieo, its virtues and its limitations. It also describes the evolution of public spending in health in the last ten years and presents a few thoughts on the- possible financial future of the health sector in Mexico. Finally, the author suggests some measures to extend and increase the quality of health careo Key word.s: health SCTVÍccs,cost of health care, financing hca1th, planning Solicitud de eobretírcs: Act. Cuauhtémoc Va1dés, Centro de Documentación y Archivo, SSA, Licja 7·P.B., 06696 México, D.F. (1) Centro de Documentación y Archivo, Secretaría de Salud, México. NOVlEMBRE·DIClEMBRE DE 1988, VOL. 30, No. 6 815

- 2. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO La tradición jurídica mexicana I que nace con la emisión de la Constitución de Apatzingán; la creación del Con- sejo de Salubridad del Distrito Federal en la épo- ca de la Reforma; el establecimiento de las responsabilidades del Estado en materia sanitaria que se definen en la Constitución de 1917 y que llevaron a la formulación del Artículo 73 y a la creación del Consejo de Salubridad General y al Departamento de Salubridad, en 1919, han per- mitido que la salud en México sea hoy una ga- rantía social, incorporada al párrafo tercero del Artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.2 En él se establece: 1) que toda persona tiene derecho a la protec- ción de su salud; 2) que una ley (la Ley General de Salud+), definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y 3) que esa misma ley establecerá la concurrencia de la fede- ración y de las entidades federativas en materia de salubridad general. El carácter constitucional del derecho a la protección de la salud significa que el Estado es- tá obligado a hacer crecientemente efectivo tal derecho; esto es, a hacer todo lo posible para ha- cer asequibles los servicios de salud a toda la po- blación. El derecho a la protección de la salud en Mé- xico se inscribe en un contexto específico": la Nación tiene un proyecto nacional contenido en la Carta Magna; coexisten tres sectores: el públi- co, el social y el privado, en un régimen de eco- nomía mixta, bajo la rectoría del Estado; el desarrollo global del país se da con base en un Sistema Nacional de Planeaclón Democrática, el cual plantea la necesidad de formular un plan na- cional de desarrollo y programas sectoriales, re- gionales y especiales con vigencia al periodo sexenal; el desenvolvimiento global de la salud se ubica en un Sistema Nacional de Salud y en un programa nacional de salud. Así, la protección de la salud en México es una responsabilidad que atañe al sector público -sea federal, estatal o municipal-, al sector social -en los que se inclu- yen los diversos esquemas de organización voluntaria de los componentes sociales: agrupa- =Este es el contenido fundamental de los artículos 25 y 26 de la Constitución que fueron enmendados en diciembre de 1982 para perfeccionar el papel del Estado en la rectoría y conduc- ción del desarrollo nacional. 816 ciones profesionales, sindicatos, organizaciones obreras, campesinas o populares, etcétera- y al sector privado -:identificado ya sea con las per- sonas que prestan servicios de manera indepen- diente, como con las organizaciones que lo hacen con fines de lucro o de manera filantrópica-o En todo caso, corresponde al Estado ejercer la rectoría para conducir al Sistema Nacional de Salud y hacer de él un vehículo efectivo para proteger la salud de la población. Por ello es necesario reconocer algunos como ponentes que in tervienen en la prestación de servicios de salud en México (Roemer M. Obser- vaciones no publicadas): - La salud pública, compuesta por los servi- cios que tradicionalmente ha prestado la Secreta- ría de Salubridad y Asistencia desde su estableci- miento en 1943, y la actual Secretaría de Salud (SSA) cuyo foco de atención es la llamada pobla- ción abierta." Estos servicios se prestan a través de los Servicios Coordinados de Salud Pública y de los denominados Servicios Estatales de Salud; y a través de los Institutos Nacionales de Salud, los Servicios Médicos del Departamento del Dis- trito Federal y los servicios clínicos y hospitala- rios que brindan algunos estados de la República. - Los hospitales, vistos como instituciones que cuentan con una tradición añeja que los ubica como sitios arquetípicos de atención médica, y que han transitado de la prestación a cargo de órdenes religiosas a modernas y complejas orga- nizaciones del trabajo médico curativo, institu- cionalizadas y a cargo de servicios públicos o de carácter privado. =Las instituciones de seguridad social, cuyo antecedente se ubica en la Dirección de Pensio- nes y que hoy forman el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad y Servicios So- ciales de las Fuerzas Armadas y algunas institu- ciones similares específicas de los gobiernos de los estados, por ejemplo el Instituto de Seguri- dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios del Estado de México. *Esta es la población que no está protegida por los regímenes de seguridad social ni tiene la capacidad económica suficiente para acceder a los servicios privados. SALUD PUBLICA DE MEXlCO

- 3. - Las instituciones de asistencia social, orien- tadas a brindar servicios diversos a los grupos más vulnerables y desprotegidos: menores de edad, mujeres lactantes y' ancianos incapacita- dos, a cargo del Sistema Nacional para el Desa- rrollo Integral de la Familia (DIF), los31 sistemas estatales DIF y los cerca de I 840 sistemas muni- cipales DIF;además se cuenta con varios cientos de instituciones de asistencia privada, protegidos por leyes específicas en el Distrito Federal y en algunos estados de la República. =Las universidades e instituciones de enseñan- za superior, que juegan un papel importante en la formación de los recursos humanos que re- quiere el Sistema de Salud; por lo menos hay 54 escuelas de medicina en el país y otras tantas de enfermería y odontología. Adicionalmente, ese recurso se entrena en un complejo sistema do- cente-asistencial en unidades de atención de las instituciones de salud. -La investigación en salud; la básica, que se rea- liza en unas cuantas universidades, y la clínica, que se lleva a cabo en las instituciones asistencia- les. Una y otra se complementan y en general hay un esquema formal de cooperación e interac- ción. También vale la pena mencionar como com- ponen tes de los servicios de salud a la industria químico farmacéutico, a la medicina privada (or- ganizada ano) y a losgrupos sociales voluntarios. ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Una vez identificados los responsables cabría preguntar, ¿quién y cómo se pagan los servicios de salud? Una rápida respuesta es la siguiente. En México, los servicios públicos cuentan con tres tipos de fuentes financieras: -Unipartita, que corresponde a las institucio- nes que atienden a la población abierta, las cua- les obtienen la mayor parte de sus ingresos de la aportación única del Estado, a través del presu- puesto federal. -Bipartita, que corresponde al régimen de se- guridad social de los trabajadores al servicio del Estado, cuyos ingresos proceden de cuotas en las que se aporta 2.5 por ciento del salario para cubrir prestaciones y servicios de medicina pre- ventiva, rehabilitación física y mental, y 5.5 por NOVIEMBRE·DlCIEMBRE DE 1988, VOL. 30, No. 6 VALDE~OLMEDO,CUAUHTEMOC ciento para cubrir 16 seguros y las prestaciones y servicios que define la Ley dellSSSTE.Por su par- te, las dependencias y entidades públicas aportan 7 por ciento del salario de los trabajadores para seguro de enfermedades, maternidad y servicios de medicina preventiva y de rehabilitación física y mental; 0.25 por ciento para riesgos de traba- jo; 5.5 por ciento para el resto de prestaciones que otorga la Ley del 1SSS1'E y 5 por ciento para el fondo de vivienda.s «Trtparttta, que corresponde al régimen de se- guridad social de todas las personas que se en- cuentran vinculadas por relaciones formales de trabajo. En esta modalidad, los ingresos proce- den de tres fuen tes, los patrones, los trabajado- res y el Estado, y las aportaciones se distribuyen de la siguiente manera:' para el seguro de enfer- medades y maternidad se destina 9 por ciento del salario del trabajador, 70 por ciento del cual lo aporta el empleador, 25 por ciento el trabaja- dor y 5 por ciento el Estado. Las mismas propor- ciones se aplican a los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte, rubros a los que se destina el 6 por ciento del salario. Los costos por riesgos del trabajo y guarderías los cubre íntegramente el patrón. Los servicios privados se rigen por las leyes del mercado: se compran servicios particulares, que están a disposición de la población que los de- manda y tiene capacidad de pago. Aquí cabe mencionar un hecho conocido perono evaluado: la magnitud de los servicios privados. En los po- blados pequeños o en los barrios marginados fre- cuentemente encontramos consultorios privados llenos; los que tienen alta capacidad económica van a las "torres de consultorios" o, en el mejor de los casos, al complejo hospitalario de Hous- ton. Incluso los que gozan de la seguridad social acuden preferentemente a su médico particular. Para rematar, cabe, un aforismo de un médico distinguido: "los médicos hacemos socialismo en las mañanas y capitalismo por las tardes". Entre 1984 y 1986 las cuotas de recuperación de la SSA ascendieron a 18 460 millones de pe- sos (en 1986 fueron 8 620 millones); represen- tan entre el 20 y 24 por ciento del presupuesto de operación en las entidades federativas y pro- vienen del cobro de serviciosmédico asistenciales y de la venta de medicamentos. En 1986, en apoyo al proceso de descentralización, se definió 817

- 4. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO un nuevo esquema de aplicación de cuotas dife- renciales basadas en cuatro indicadores: tipo de localidad, tipo de unidad y de servicios, y condi- ción social de los pacíentes.s En los organismos descentralizados, para ese mismo periodo las cuotas representaron 6107.5 millones de pesos, de un total de 40 912 millo- nes de pesos (esto es, el 14.9%).7 En ambos casos, las cuotas no significan un re- curso extra, son agregados al presupuesto, pero representan una ayuda significativa, no sólo por su monto, sino por su disposición inmediata en efectivo para afrontar contingencias dentro de un catálogo definido de gastos o partidas presu- puestales. Cabe hacer dos observaciones sobre las cuotas de recuperación. La primera es que nunca son suficientes para cubrir el costo real del servicio y son, entonces, un mecanismo de diferenciación de la capacidad económica del usuario de servi- cios, e incluyen, dentro de los rangos definidos, la exención de cuotas. De esta manera se incor- pora la posibilidad, que no la obligación, de la gratuidad de servicios. Cabe referir también que en el proceso de descentralización de los servi- cios de salud a población abierta, se ha acordado con los gobiernos de los estados, la gratuidad en el medio rural. La segunda observación es que en el conjunto de bienes y servicios públicos que se cobran a los usuarios, las cuotas de recuperación son las que menos ajustes sufren tan to en su frecuencia co- mo en su incremento relativo; por ejemplo, los cobros por uso de autopistas, de aeropuertos, el precio de la gasolina, la renta de teléfonos y el consumo de energía eléctrica se ajustaban, hasta antes del Pacto de Solidaridad Económica, con mayor dinamismo y crecimiento que el cobro de los servicios médicos. Otro mecanismo por el que se financía la sa- lud en México es el relativo al pago por derechos sanitarios que se introdujo en 1986 con la modi- ficación a la Ley de Derechos. Así se estableció un tabulador vara los distintos tipos de servicios de regulación, control y fomento sanitario. En la actualidad, ni la caridad, ni las donacio- nes ni la filantropía aportan cantidades significa- tivas para financiar los servicios de salud. En la historia del financiamiento de la salud en México se utilizó por primera vez el recurso de un préstamo internacional. se trata de un 818 préstamo del Banco Interamericano de Desarro- llo (BID) para cofinanciar, con el Gobierno de México, el programa de mejoramiento de los ser- vicios de salud a través de la construcción de 366 clínicas de primer nivel y 10 hospitales genera- les, fundamentalmente en las zonas de mayor rezago, y que tendrán una cobertura adicional de 3.2 millones de personas una vez concluido, en 1990; la aportación del BlD fue de 76 millones de dólares. El programa incluye un componente de mejoramiento de la calidad a través del refor- zamiento de la capacitación, los sistemas de ges- tión y la investigación epidemiológica del personal de las unidades aplicativas a construir. Es a fin de cuentas un crédito blando que tarde o tem- prano deberá pagarse con recursos federales. En el esquema presentado se ha derivado una tradicional queja a la justicia o injusticia en el fi- nanciamiento de la salud.s En todo sistema de salud existe un flujo neto de recursos de ciertos grupos de población a otros. A este respecto, caben dos posibles defini- ciones de equidad. En la primera, un sistema de salud es equitativo cuando los recursos para la atención se distribuyen en forma proporcional a la contribución de cada una de las partes al fi- nanciamiento de los servicios; en la segunda se considera a la equidad como la distribución de servicios en forma proporcional a la necesidad, independientemente de la contribución previa de la persona. La primera definición permite la fundamenta- ción de los seguros sociales. A simple vista, la justicia de esta posición parece obvia. Si ciertos grupos sociales aportan una cuota previa que es- tá destinada expresamente a su atención médica, lo justo es que sean esos grupos, y no otros, los que disfruten de dicha pensión. Sin embargo, el problema es que existen flujos de dinero que no son tan fáciles de adjudicar, como las aportacio- nes de patrones, .empleados y gobierno a los se- guros sociales. Así, las contribuciones de los patrones y de los trabajadores se reflejan en los precios de los bienes y servicios, precios que to- da la sociedad paga. En forma similar, las aporta- ciones del gobierno provienen de los impuestos que, directa o indirectamente, todos pagamos y que constituyen recursos que no se utilizan para la atención de la población no asegurada. Lo anterior no constituye en modo alguno una crítica al concepto de seguridad social; por SALUD PUBLICA DE MEXICO

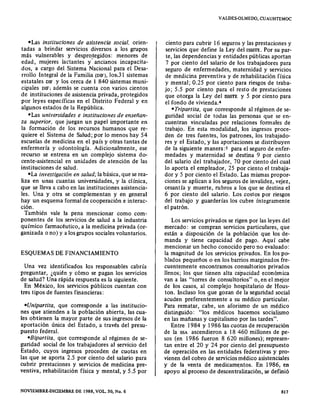

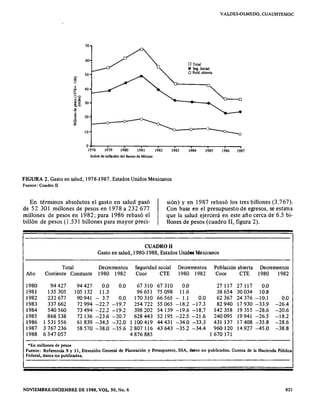

- 5. el contrario, ésta constituye una de las inaliena- bles conquistas de los trabajadores. Sin embargo, no debe perderse de vista que en la medida en que la cobertura de la seguridad social sea parcial, tendrá un efecto regresivo sobre la distribución de ingresos, pues toda la sociedad, incluyendo a los grupos más desposeídos, terminan pagando por servicios a los que no todos tienen acceso. Conviene subrayar una tesis que la SSA ha sos- tenido ;s en el caso de la salud, el financiamiento constituye un medio para alcanzar tres fines prin- cipales: 1) avanzar en la equidad y la justicia so- cial; 2) estimular a las entidades federativas y a las instituciones de seguridad social para que par- ticipen con mayor vigor en los programas de salud pública que la población requiere, y 3) crear in- centivos para que tanto los prestadores como los usuarios de los servicios coadyuven de manera más eficaz a alcanzar niveles de salud más altos. Para ser congruente con el derecho a la pro- tección de la salud, el financiamiento del sistema deberá basarse en fórmulas que conduzcan a la atención prioritaria de los grupos más necesita- dos. El reto es lograrlo dentro del marco de li- bertades que nos caracteriza. Es en la búsqueda de instrumentos de inducción más que de coer- ción donde el financiamiento, manejado con imaginación, puede jugar un papel decisivo. Por ejemplo, la constitución de patronatos en hospi- tales busca no sólo involucrar a miembros de la comunidad en la gestión de ellos sino también favorecer su presencia para fomentar la movili- zación de recursos para su operación (el caso de los hospitales de la reconstrucción de Atizapan, de Cuautitlán y Ecatepec es ejemplo de ello). Otro más: los convenios de cofinanciamento sus- critos con los gobiernos de los estados en el pro- ceso de descentralización son un esquema que propicia 'la aportación de los recursos locales (Tabasco y Jalisco son muestra de ello; en el primer caso la aportación es peso sobre peso). Un último ejemplo: las aportaciones de Petró- leos Mexicanos para combatir el paludismo en el sureste de México o la contribución del isssrs a programas de salud pública. ALGUNOS DATOS Conviene aquí recordar a los sanitaristas y a los clínicos que en el gasto público se disputan NOVlEMBRE·DICIEMBRE DE 1988, VOL. SO, No. 6 VALDE~OLMEDO.CUAUHTEMOC ferozmen te los recursos del erario con otras ne- cesidades (sociales, económicas y aun políticas). Un indicador usualmente empleado es la propor- ción del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina a salud. En México éste muestra una ten- dencia decreciente entre 1978 y 1987, (figura 1)* En aquel año se destinaba 2.24 por ciento del PIB al rubro presupuestal salud; el año pasado esta cifra fue de 1.83 por ciento. Esta situación es similar a la que se observa en otros países del continente.ís Sin embargo, cabe enfatizar que aquí no se contabilizan ni los montos en salud que de ma- nera directa aportan los gobiernos de los estados y de los municipios, ni los que las universidades destinan a la formación de recursos humanos y al desarrollo de investigación. Tampoco entran en la contabilidad los gastos de la infraestructura sanitaria (saneamiento básico, agua potable, dre- naje), que son parte de los gastos municipales, ni los gastos que se aplican como subsidios al con- sumo alimentario. Podría aventurarse que con estos añadidos, el porcentaje del PIB que realmente se destina a sa- lud es muy superior a la cifra antes mencionada y que está cerca de los estándares internaciona- les.** Además, estos estándares son mera suge- rencias de carácter promedio y no necesariamen- te significan una situación desventajosa, dadas las características particulares de cada país. Aquí lo importante, desde nuestro punto de vista, es la proporción de recursos en comparación con los recursos que se dedican a otros rubros del bienestar social. En México, la competencia de recursos se da en dos ámbitos: el gasto programable del sector público (GPSP) (esto es entre las secretarías de es- tado y el sector paraestatal) y el gasto destinado al rubro desarrollo social (GDS) que incluye los temas salud, educación, empleo y seguridad so- cial. En el conjunto del gasto público se dedica cer- ca de 8.6 por ciento en promedio a los aspectos *Esta relación considera el total de erogaciones de lasinatitucic- nes y dependencias del sector salud en programas específicos (el gasto) entre el total de la riqueza generada en el nivel na- cíonal (Producto Interno Bruto). "Uno de los criterios para evaluar el avance de la meta "Salud para Todos en el año 2000" es la proporción del PIB que se destina a salud. La OMS establece como deseable un mínimo de 5 por ciento para tal indicador. 819

- 6. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO 2.3 2.2 2.1 2 • i 2 o 1.9 E = j 1.8 1.7 1.6 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 FIGURA 1. Gasto en salud y PIB. Estados Unidos Mexicanos, 1977-1987 Fuente: Cuadro 1 de salud, nuevamente sin considerar otros rubros que inciden directamente o indirectamente en ella (cuadro 1). Ya en el interior de los temas de desarrollo social, la salud consumió en promedio de 1978 a 1987 cerca de 326 de cada l 000 pe- sos gastados (cuadro 1). CUAOROI Gasto en sal..d y PIB. Estados Unidos Mexicanos,1978-1987 Ga s to %PIB %Salud Año PIB* Salud % Sector público Oes. Social GPSP GOS GPSP GOS 1978 2337398 52301 224 565409 162654 24.19 6.96 9.25 32.15 1979 3067526 65898 2.15 767482 213474 25.02 6.96 8.59 30.87 1980 4470077 94427 2.11 1 159760 296891 25.94 6.64 8.14 31.81 1981 6127632 135305 2.21 1 803430 445616 29.43 7.27 7.50 30.36 1982 9797791 232277 2.37 2643514 728944 26.98 7.44 8.80 31.92 1983 17878720 337662 1.89 4246137 1024920 23.75 5.73 7.45 32.95 1984 29471 575 540560 1.83 7141329 1 660886 24.23 5.64 7.57 32.55 1985 47402549 868538 1.83 o 572 565 2676763 22.30 5.65 8.22 32.45 1986 79353450 1 531 556 1.93 17367496 4579145 21.89 5.77 8.82 34.27 1987 195614485 3767236 1.93 33589300 8056500 17.17 4.12 11.22 36.31 "En millones de pesos Fuente: Referencias 9·12 820 SALUD PUBLICA DE MEXICO

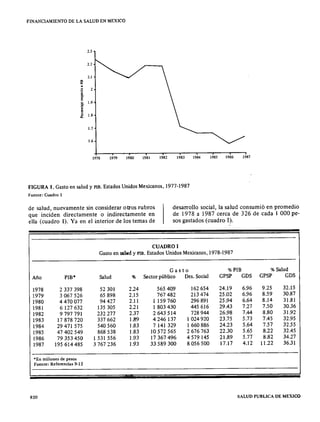

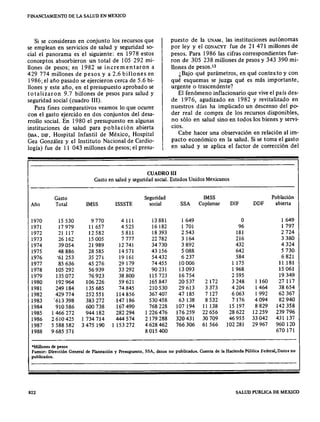

- 7. VALDES-OLMEDO, CUAUHTEMOC 70 o Total ..... SOcial O Pobl. abierta 60 so O~ ---.... .:: § 20 ~ !--<:>---<:>--->-..... 10 O+---~---r---,----~--,----r---r--~r---, 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Indíce de inflación del Banco de Mt!xico FIGURA2. Gastoen salud,1978·1987.EstadosUnidosMexicanos Fuente: Cuadro U En términos absolutos el gasto en salud pasó de 52 301 millones de pesos en 1978 a 232 677 millones de pesos en 1982; para 1986 rebasó el billón de pesos (1.531 billones para mayor preci- sión) y en 1987 rebasó los tres billones (3.767). Con base en el presupuesto de egresos, se estima que la salud ejercerá en este año cerca de 6.5 bi- llones de pesos (cuadro Il, figura 2). Año Total Decrementos Seguridadsocial Decrementos Corriente Constante 1980 1982 Coor CTE 1980 1982 Poblaciónabierta Decrementos Coor CTE 1980 1982 CUADRO11 Gastoen salud, 1980-1988,EstadosUnídesMexicanos 1980 94427 94427 0.0 0.0 67310 67310 0.0 27 117 27117 0.0 1981 135 305 105132 11.3 96651 75098 11.6 38654 30034 10.8 1982 232677 90941 - 3.7 0.0 170310 66565 - 1.1 0.0 62367 24376 -10.1 0.0 1983 337662 72 994 -22.7 -19.7 254722 55065 -18.2 -17.3 82940 17930 -33.9 -26.4 1984 540560 73494 -22.2 -19.2 398202 54139 -19.6 -18.7 142358 19355 -28.6 -20.6 1985 868538 72 136 -23.6 -20.7 628443 52195 -22.5 -21.6 240 095 19941 -26.5 -18.2 1986 1 531 556 61 839 -34.5 -32.0 I 100419 44 431 -34.0 -33.3 431 137 17408 -35.8 -28.6 1987 3767236 58570 -38.0 -35.6 2807116 43 643 -35.2 -34.4 960120 14927 -45.0 -38.8 1988 6547057 4876885 1670171 *En millones de pesos Fuente: Referencia 9 y 11, Dirección General de P1aneación y Presupuesto, SSA, datos no publicados. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, datos no publicados. NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1988, VOL. 30, No. 6 821

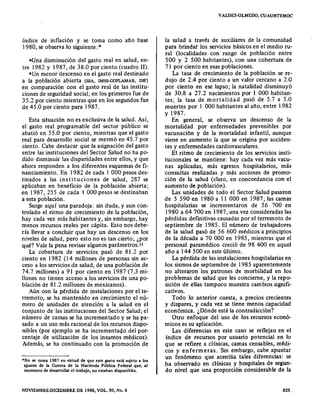

- 8. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO Si se consideran en conjunto los recursos que se emplean en servicios de salud y seguridad so- cial el panorama es el siguiente: en 1978 estos conceptos absorbieron un total de 105 292 mi- llones de pesos; en 1982 se incrementaron a 429 774 millones de pesos y a 2.6 billones en 1986; el año pasado se ejercieron cerca de 5.6 bi- llones y este año, en el presupuesto aprobado se totalizaron 9.7 billones de pesos para salud y seguridad social (cuadro 1JI). Para fines comparativos veamos lo que ocurre con el gasto ejercido en dos conjuntos del desa- rrollo social. En 1980 el presupuesto en algunas instituciones de salud para población abierta (SSA, DIF, Hospital Infantil de México, Hospital Gea González y el Instituto Nacional de Cardio- logía) fue de II 043 millones de pesos; el presu- puesto de la UNAM, las instituciones autónomas por ley y el CONACYT fue de 21 471 millones de pesos. Para 1986 las cifras correspondientes fue- ron de 305 238 millones de pesos y 343 390 mi- llones de pesos.P ¿Bajo qué parámetros, en qué contexto y con qué esquemas se juzga qué es más importante, urgente o trascendente? El fenómeno inflacionario que viveel país des- de 1976, agudizado en 1982 y revitalizado en nuestros días ha implicado un descenso del po- der real de compra de los recursos disponibles, no sólo en salud sino en todos los bienes y servi- cios. Cabe hacer una observación en relación al im- pacto económico en la salud. Si se toma el gasto en salud y se aplica el factor de corrección del CUADRO III Gasto en salud y seguridad social. Estados Unidos Mexicanos Gasto Seguridad IMSS Población Año Total IMSS ISSSTE social SSA Coplamar DIF DDF abierta 1970 15 530 9770 4111 13 881 1649 O 1649 1971 17979 11 657 4525 16182 1 701 96 1797 1972 21 117 12582 5811 18393 2543 181 2724 1973 26162 15005 7777 22782 3164 216 3380 1974 39054 21989 12741 34730 3892 432 4324 1975 48886 28585 14571 43156 5088 642 5730 1976 '61 253 35271 19 161 54432 6237 584 6821 1977 85636 45276 29179 74455 10006 1 175 11.181 1978 105292 56939 33292 90231 13 093 1968 15061 1979 135072 76923 38800 115723 16754 2595 19349 1980 192964 106226 59621 165847 20537 2172 3248 1 160 27117 1981 249184 135685 74845 210530 29613 3373 4204 1464 38654 1982 429774 252551 114856 367407 47185 7127 6063 1992 62367 1983 '613398 383272 147186 530458 63138 8532 7176 4094 82940 1984 910586 600738 167490 768228 107 194 11 138 15 197 8829 142358 1985 1466272 944 182 282294 1226476 176259 22656 28622 12259 239796 1986 2610 425 1 734714 444 574 2179288 320431 30709 46955 33042 431 137 1987 5588582 3475190 1 153272 4628462 766306 61566 102281 29967 960120 1988 9685571 8015400 670 171 *Mi11ones de pesos Fuente: Dirección General de Plancación y Presupuesto, SSA, datos na publicados. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Datos no publicados. 822 SALUD PUBLICA DE MEXICO

- 9. índice de inflación y se toma como año base 1980, se observa lo siguiente: * -Una disminución del gasto real en salud, en- tre 1982 y 1987, de 38.0 por ciento (cuadro 11). -Un menor descenso en el gasto real destinado a la población abierta (SSA, IMSS-COPLAMAR, DIF) en comparación con el gasto real de las institu- ciones de seguridad social; en los primeros fue de 35.2 por ciento mientras que en los segundos fue de 45.0 por ciento para 1987. Esta situación no es exclusiva de la salud. Así, el gasto real programable del sector público se abatió en 55.0 por ciento, mientras que el gasto real para desarrollo social se mermó en 45.7 por ciento. Cabe destacar que la asignación del gasto entre las instituciones del Sector Salud no ha po- dido disminuir las disparidades entre ellos, y que ahora responden a los diferentes esquemas de fi- nanciamiento. En 1982 de cada I 000 pesos des- tinados a las instituciones de salud, 287 se aplicaban en beneficio de la población abierta; en 1987, 255 de cada I 000 pesos se destinaban a esta población. Surge aquí una paradoja: sin duda, y aun con- trolado el ritmo de crecimiento de la población, hay cada vez más habitantes y, sin embargo, hay menos recursos reales per cápita. Esto nos debe- ría llevar a concluir que hay un descenso en los niveles de salud, pero esto no es tan cierto; ¿por qué? Vale la pena revisar algunos parámetros.u La cobertura de servicios pasó de 81.2 por ciento en 1982 (14 millones de personas sin ac- ceso a los servicios de salud, de una población de 74.7 millones) a 91 por ciento en 1987 (7.3 mi- llones no tienen acceso a los servicios de una po- blación de 81.2 millones de mexicanos). Aún con la pérdida de instalaciones por el te- rremoto, se ha mantenido en crecimiento el nú- mero de unidades de atención a la salud en el conjunto de las instituciones del Sector Salud; el número de camas se ha incrementado y se ha pa- sado a un uso más racional de los recursos dispo- nibles (por ejemplo se ha incrementado del por- centaje de utilización de los insumos médicos). Además, se ha continuado con la promoción de *No se toma 1987 en virtud de que este gasto está sujeto a 101 ajwtes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que, al momento de desarrollar el trabajo, no estaban disponibles. NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1988, VOL. 30, No. 6 vALDES.QLMEDO, CUAUHTEMOC la salud a través de auxiliares de la comunidad para brindar los servicios básicos en el medio ru- ral (localidades con rango de población entre 500 y 2 500 habitantes), con una cobertura de 71 por ciento en esas poblaciones. La tasa de crecimiento de la población se re- dujo de 2.4 por ciento a un valor cercano a 2.0 por ciento en ese lapso; la natalidad disminuyó de 30.8 a 27.2 nacimientos por I 000 habitan- tes; la tasa de mortalidad pasó de 5.7 a 5.0 muertes por I 000 habitantes al año, entre 1982 y 1987. En general, se observa un descenso de la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación y de la mortalidad infantil, aunque viene en aumento la que se origina por acciden- tes y enfermedades cardiovasculares. El ritmo de crecimiento de los servicios insti- tucionales se mantiene: hay cada vez más vacu- nas aplicadas, más egresos hospitalarios, más consultas realizadas y más acciones de promo- ción de la salud (claro, en concordancia con el aumento de población). Las unidades de todo el Sector Salud pasaron de 5 590 en 1980 a II 000 en 1987; las camas hospitalarias se incrementaron de 56 700 en 1980 a 64 700 en 1987, una vez consideradas las pérdidas definitivas causadas por el terremoto de septiembre de 1985. El número de trabajadores de la salud pasó de 56 600 médicos a principios de la década a 70 000 en 1985, mientras que el personal paramédico creció de 98 400 en aquel año a 144500 en este último. La pérdida de las instalaciones hospitalarias en los sismos de septiembre de 1985 aparentemente no alteraron los patrones de morbilidad en los problemas de salud que les concierne, y la repo- sición de ellas tampoco muestra cambios signifi- cativos. Todo lo anterior cuesta, a precios crecientes y dispares, y cada vez se tiene menos capacidad económica. ¿Dónde está la contradicción? Otro enfoque del uso de los recursos econó- micos es su aplicación. Las diferencias en este caso se reflejan en el índice de recursos por usuario potencial en lo que se refiere a clínicas, camas censa bies, médi- cos y enfermeras. Sin embargo, cabe apuntar un fenómeno que acentúa tales diferencias: se ha observado en clínicas y hospitales de segun- do nivel que una proporción considerable de la 823.

- 10. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO demanda (alrededor de un 30%) proviene de personas derechohabientes de la seguridad so- cial. Otra desigualdad se manifiesta en la distribu- ción de recursos en el territorio nacional, pero esto obedece, de alguna manera, al patrón de distribución de la población de las entidades federativas y a las condiciones económicas pre- valecientes en la región. Esta tendencia se está revirtiendo; así en 1986, las entidades federati- vas del país recibieron 66.6 por ciento del pre- supuesto total de la SSA; el Distrito Federal concentró 13.6 por ciento de los recursos; los estados de Jalisco, México, Nuevo León, Sonora y Veracruz absorbieron 19.4 por ciento, y a los Institutos Nacionales de Salud se aplicó el 12.0 por ciento del presupuesto. 10 Otro indicador en el que se manifiesta la dis- tribución de los recursos es el gasto per cápita, que en 1986 ascendió en promedio a 3 775 pe- sos anuales; sin embargo, algunas entidades, co- mo Baja California Sur y el Distrito Federal, re- basaron la cifra de 10 mil pesos, mientras que en los estados de Morelos,Puebla y Veracruz el gas- to per cápita no alcanzó la cifra de l 500 pesos anuales. Finalmente, una' tendencia que se ha ido sua- vizando es la aplicación de recursos por progra- mas de salud. Por sus diferencias intrínsecas, se sigue gastando más en los programas curativos que preventivos, pero esto obedece al costo ere- ciente de los primeros en relación a los costos de los segundos. La diferencia de costos por nivel de atención es tremenda: la construcción de una sola cama de hospital de segundo nivel cuesta 3.7 veces más que la de una clínica de primer nivel en el medio ruralu y el gasto de operación de la pri- mera es muy superior a la segunda simplemente por la cantidad de personal implicado. El criterio vigente es de 3.5 personas por cama hospitalaria. Alcanzar la cobertura plena de serviciossignifica costos tan desequilibrados como los siguientes: se requerirían 73 veces los recursos del primer nivel para cubrir los de segundo nivel. A futuro el panorama es negro: dado que la tecnología se desarrolla en el extranjero, esta será cada vez más costosa de transferir. La mayor parte de los recursos se ha destina- do al programa de atención curativa; así, por ejemplo en 198616 este absorbió en promedio 824 39.9 por ciento del presupuesto sectorial. Esto contrasta con los porcentajes destinados a la atención preventiva: 14.4 por ciento a la capaci- tación de la población (1.82%); a la formación de recursos humanos, 3.97 por ciento, y a la in- vestigación científica y tecnológica, 2.4 por ciento. Esta situación es similar a la que se pre- senta en otros países en desarrollo. Según un es- tudio del Banco Mundial, la atención curativa representa entre 70 y 85 por ciento de losgastos en salud.i« Un gasto financiero adicional importante es el que correspondió al Programa de Reconstruc- ción y Reordenamiento de los Servicios de Salud. El costo total estimado del Programa fue de alre- dedor de 150 mil millones de pesos; el Fondo Nacional de Reconstrucción proporcionó 33 mil millones de pesos y 3.1 millones de dólares adi- cionales; el resto proviene del presupuesto ordi- nario, recursos propios (que es el caso de lasins- tituciones de seguridad social), financiamiento del Banco Internacional de Desarrollo y del Ban- co Mundial, donativos específicos no canalizados por el fondo de reconstrucción y utilidades de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. HACIAUN PANORAMAFUTURO Con objeto de contrarrestar el impacto infla- cionario así como las restricciones en el uso de recursos económicos, las instituciones de salud en México han buscado en los últimos años "ha- cer más con menos", a partir de tres grandeses- trategias: reasignar recursos, hacer un uso más eficiente de los mismos y obtener ingresos adi- cionales. Es así como se han puesto en práctica las si- guientes medidas: "hacer un mejor uso de los recursos fiscales asignados, jerarquizando las prioridades y racio- nalizando la compra de insumos y equipo por medio de cuadros básicos; "vincular estrechamente los gastos y lasaccio- nes intersectoriales para aprovechar recursos e instalaciones a cargo de otros sectores de la Ad- ministración Pública Federal y Estatal, con én- fasis en acciones que tienen un impacto en áreas rurales y urbanas marginadas; "promover la participación de los gobiernos estatales en el financiamiento a la salud; SALUD PUBLICA DE MEXlCO

- 11. -aprovechar el financiamiento externo; =aplicar cuotas de recuperación diferenciales por servicios de salud; -promover la participación de las instituciones de seguridad social en el fmanciamiento de ac- ciones de promoción a la salud pública, como campafias de vacunación, de erradicación de pa- ludismo, educación para la salud, seguridad e hi- giene del trabajo y promoción de obras comuni- tarias; =dar impulso a las aportaciones de la socie- dad,y =orienrar adecuadamente los ingresos familia- res hacia la salud. A largo plazo el panorama no es muy alague- ño. Si las cosas van bien, para el afio 2 000 se es- pera una población de 100 millones de habitan- tes y una década después se espera alcanzar los 114 millones (esto es entre 23 y 40 por ciento más de la población actual). Se observará una transición demográfica que caracterizará a la po- blación mexicana como una sociedad con ten- dencias hacia el envejecimiento: una población infantil baja, un volumen importante en el grupo medio y una ampliación del grupo de la tercera edad. El patrón de desarrollo acentuará el modelo urbano y en particular la concentración en las grandes metrópolis (México, Guadalajara y Mon- terrey) así como la expansión del número y po- blación de las ciudades medias. Las características ecológicas harán difíciles la explotación de recursos naturales vitales como el agua, y los efectos nocivos derivados de la contaminación de aire, suelo y fuentes potables incidirán en un desequilibrio de la infraestructu- ra sanitaria dedicada a contrarrestar tales efectos. El patrón epidemiológico continuará ofrecien- do su rostro dual: la persistencia de las activida- des infecto-contagiosas en las zonas más rezaga- das y el aumento de las crónicas-degenerativas en los centros más desarrollados. Continuará la disyuntiva entre la expansión de la cobertura a través de la seguridad social o de la población abierta. Una u otra serán temas del debate público y de las decisiones gubernamen· tales para hacer crecientemente efectivo el dere- cho a la protección de la salud. Hacer proyecciones sobre el fmanciamiento en una situación de alta inestabilidad e incerti- NOVlEMBRE·DlClEMBRE DE 1988, VOL. 30, No. 6 VALDES.QLMEDO, CUAUHTEMOC dumbre sólo desviaría el foco de atención de la comprensión del problema y de la búsqueda de opciones de solución a corto y largo plazo. Independientemente de esas proyecciones, nuestro punto de vista es que el desarrollo futu- ro del Sistema Nacional de Salud tiene una pre- misa de valor fundamental que debe sustentar cualquier ejercicio prospectivo: hacer creciente- mente efectivo el derecho a la protección de la salud .17 La consolidación del Sistema Nacional de Sa- lud se guía por dos grandes propósitos: =amplíar la cobertura de los servicios de salud a toda la población, con prioridad a los núcleos rurales y urbanos desprotegidos, y =etevar la calidad de los servicios que se pres- tan con el afán de alcanzar un mínimo satisfac- torio. Estas dos estrategias implicarán llevar a cabo medidas específicas. Así para ALCANZAR LA PLENA COBERTURA DE SERVICIOS DE SA- LUD, será necesario: =alcanzar la cobertura plena de servicios con especial énfasis en la atención primaria y en sus servicios básicos; -prestar servicios de asistencia social al total de la población más vulnerable: menores y an- cianos en estado de abandono, inválidos y mu- jeres lactantes; =hacer efectiva la función de regulación sani- taria en relación al control sanitario de bienes, productos, servicios y establecimientos e insu- mos de la salud; al saneamiento básico (agua po- table, drenaje, disposición de desechos y en general el mejoramiento del hábitat humano) y a la salud ambiental (en relación a los efectos nocivos del ambiente en la salud) yocupacional (en relación al medio ambiente laboral). Para ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SER- VICIOS será menester: =deserrollar los recursos humanos que requie- re el Sistema Nacional de Salud de tal manera que propicie un equilibrio adecuado en su núme- ro, perfil y distribución geográfica y por servi- cios de salud; -fomentar la investigación en salud: biomédi- 825

- 12. FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN MEXICO ca, clínica y en necesidades y en sistemas de sa- lud, así como el desarrollo tecnológico para la salud ambos en función de las necesidades y , , problemas prioritarios de salud del pa is; y "generar la infraestructura de atención médi- ca, asistencia social y salud pública adecuada y suficiente para proporcionar servicios de calidad básica homogénea. Y, en fin, para CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD es imperioso: "afianzar la función rectora del Estado en la definición y aplicación de la política nacional de salud, así como alcanzar la integración plena del Sector Salud; "lograr la descentralización plena de los servi- cios de salud a población abierta en los estados y municipios del país, a través de la operación de los Servicios Estatales de Salud y la conforma- ción de Sistemas Estatales de Salud, a cargo de los gobiernos locales; "propender a la mayor interacción del Sector Salud con otros sectores de la vida nacional a fin de favorecer condiciones positivas para la salud individual y colectiva; y "acrecentar los recursos financieros mínimos que requiere el Sistema Nacional de Salud, en función de principios de equidad y justicia so- cial. REFERENCIAS 1. Valadés D. Salud y federalismo. México: Cuadernos de la Coordinación de los Servicios de Salud, 1982: 5. 2. Reforma al Artículo 4° Constitucional. Diario Oficial de la Federación 1983, febrero 3: 2-3. 3. Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación 1983, febrero 7:24-80. 4. Ley del lSSSTE. Diario Oficial de la Federación 1983,00- viembre 27: 1-29. 5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ley del Seguro Social. México: IMSS, 1982. 6. Secretaría de Salud. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública. Resultado 1986 y perspectivas 1987- 1988. México,D.F.: SSA,1987: 11. 7. Dirección General de Planeación y Presupuesto de la SSA. Presupuesto autorizado 1987 para los organismos descentra- lizados. México, D.F.: DGPP SSA, 1986. 8. Soberón G, Valdés e, Frenk J. Economía y Salud en Méxí- co: un enfoque particular. El Día 1986, noviembre 26 y 27: {Supl, especial): 2-3. 9. lNEGI. Estadísticas históricas de México. México: INEGI, 1985: 311·312, 10. Poder Ejecutivo Federal. Informe de Ejecución 1987 del Plan Nacional de Desarrollo. México, D.F.: SPP, 1988: 125, 826 149. 11. Soberón G. El cambio estructural en la salud. Salud Publica Mex 1987; 29: 12).179. 12. De la Madrid M. V Informe de Gobierno. Anexo Estadfstí- co, México, D.F.: Presidencia de la República, 1987: 101- 116,251,319. 13. Isaza P. Apoyo económico a las estrategias nacionales de Sa- lud para Todos. En: El cambio estructural. Desafíos ante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. México, D.F.: SSA, Gobierno del Estado de Nuevo León, OPS, 1988: vol. Ill: 11·38. 14. Secretaria de Salud. Anuario Estadístico 1986. México, D.F.: Dirección General de Información y Estadística, SSA, 1987: 358-360, 15. De Wit A. El modelo de atención a la salud de población abierta. México, D.F.: Dirección General de Regulación de Servicios de Salud, SSA, 1987. 16. Banco Mundial. El financiamiento de los servicios de salud en los países en desarrollo. Una agenda para la reforma. Bol OfSanit Panam 1987: 103 (6): 695·709. 17. Valdés e, Luna F, Hernández L. México: perfiles de la salud hacia el año 2010. Una visión particular. México, D.F.: Fundación Mexicana para la Salud, 1987: 125-129. SALUD PUBUCA DE MEXICO